做兼职不参加会议,违反规定吗?副部长请假不参会领补助合理?

兼职不参会算违规吗?副部长请假照领补贴是否合理?本文深度剖析兼职员工会议规定的边界,审视领导请假参会补贴的合规性与公平性。从法律法规到企业管理,探讨如何平衡兼职权益与义务,构建公平透明的津贴发放机制,维护健康的职场生态。

在现代职场生态中,两个看似孤立的问题——兼职员工拒绝参加会议,以及副部长请假却依然领取参会补贴——实则共同指向了组织管理的核心议题:规则的边界、执行的公平性与人性的考量。这些并非简单的“是”或“否”能够断言,它们如同一面棱镜,折射出企业在制度设计、文化建设与价值导向上的深层逻辑。要厘清其中的是非,我们必须深入剖析其背后的法律依据、管理原则与伦理困境。

首先,关于“做兼职不参加会议是否违反规定”,其答案并非绝对,而是高度依赖于契约精神与具体情境。兼职员工与用人单位之间的关系,本质上由劳动合同或劳务协议所界定。这份契约是双方权利与义务的根本遵循。因此,判断其行为是否违规,第一步便是回归协议文本。如果协议中明确约定了“参加指定会议”为工作职责的一部分,那么员工在无正当理由的情况下缺席,无疑构成了违约。然而,现实情况往往更为复杂。许多兼职协议的条款相对笼统,并未详尽列举所有工作内容。此时,就需要引入“合理性”原则进行判断。会议是否发生在约定的工作时间内?会议内容是否与兼职员工的核心业务直接相关?要求其参会的通知是否提前、正式?这些都是衡量其义务是否成立的必要条件。例如,一位仅在周末负责数据录入的兼职人员,被要求参加周三下午的市场战略研讨会,即便协议中有“配合公司安排”的模糊条款,这种要求也超出了合理的义务范畴。反之,一位项目制的兼职顾问,其参与项目例会本身就是推进工作的必要环节,缺席则直接影响工作成果,其违规性质就更为明确。因此,对于兼职员工而言,其权益与义务是相辅相成的,企业不能无限扩大“义务”的边界,员工也不能随意逃避“责任”的约束。一个健康的管理模式,应当是基于清晰、公平的约定,并辅以人性化的沟通机制,而非单方面的强制。

其次,“副部长请假不参会却领取补助”的问题,则将矛头直指职场公平性与津贴发放的敏感神经。这一行为的争议性,远超前者,因为它触及了组织内部的信任基石与权力伦理。会议补贴,顾名思义,是对参会者付出的时间、精力乃至机会成本的一种补偿或激励。其发放的核心前提是“参会”这一事实行为。副部长通过了请假流程,意味着其已向组织声明无法履行参会的义务。从程序上看,请假获批似乎合规;但从实质上看,未实际参会却领取以参会为名的补贴,则构成了逻辑上的矛盾与事实上的不当得利。这种行为之所以引发普遍反感,在于它破坏了两个至关重要的原则:一是同工同酬的公平原则,二是领导干部的表率作用。当普通员工因故缺席无法获得补贴时,领导的“特殊待遇”就成了一种刺眼的特权,严重打击团队的士气与凝聚力。更深层次地看,这反映了会议补贴的合规性管理存在漏洞。一个设计严谨的补贴制度,应当将发放与考勤进行刚性绑定,例如以签到记录、会议时长或会后提交的纪要作为核发依据,从而从制度上杜绝“人不到、钱照领”的灰色空间。领导的行为,无论其初衷如何,客观上都是在利用制度的漏洞为自己谋取利益,这不仅是对公司财产的侵占,更是对其所担任职务的亵渎,损害了整个管理层的公信力。

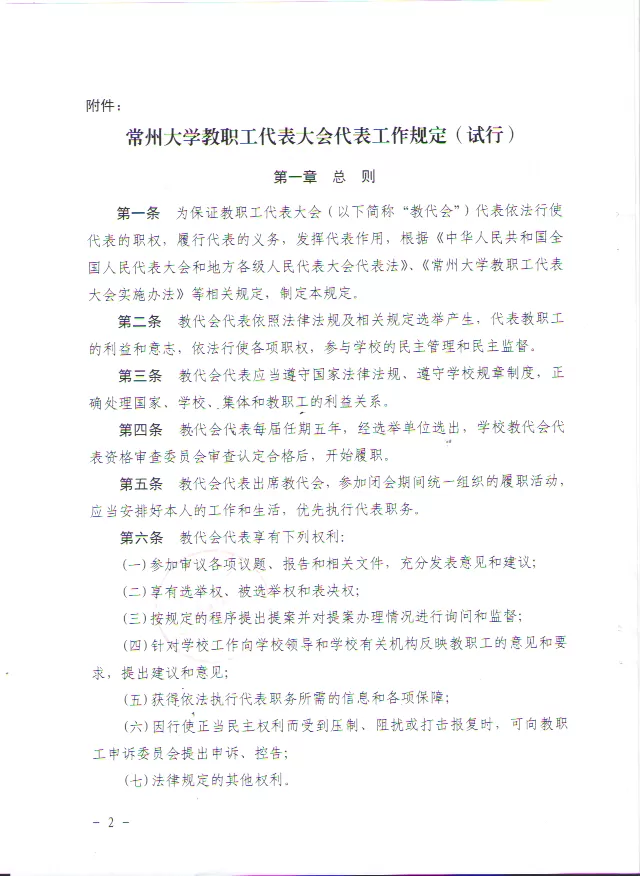

将这两个问题并置观察,我们能发现它们共同揭示了现代企业管理中一个普遍存在的挑战:如何在制度刚性与管理柔性之间找到平衡点。过于僵化的制度,会压抑员工的积极性,尤其是对于界限相对模糊的兼职岗位,可能导致管理成本激增而效果不彰。而过于宽松或执行不一的制度,则会滋生特权与不公,最终侵蚀组织的文化根基。问题的核心,不在于是否应该有规定,而在于规定是否科学、透明,以及执行是否公正、统一。对于兼职员工,企业应在招聘之初就明确沟通工作职责,包括会议参与的要求和频率,并将其白纸黑字写入合同,让双方都有清晰的预期。同时,建立灵活的请假与调换机制,承认兼职人员有其主业与个人生活,在不影响核心任务的前提下,给予必要的理解与支持。对于领导干部,则必须强化“制度面前人人平等”的意识,甚至要树立“领导干部标准更高、要求更严”的导向。补贴的发放标准、流程与监督机制必须公开透明,并接受全体员工的监督。只有这样,才能确保制度的权威性,让每一分钱的支出都名正言顺,每一次的执行都经得起检验。

从法律与伦理的更高维度审视,这两个问题也值得深思。我国《劳动合同法》强调诚实信用原则,无论是对劳动者还是用人单位。兼职员工无故缺席关键会议,可能构成对诚信原则的违背,企业有权依据合同追究其责任。而领导虚领补贴的行为,则更接近于《民法典》中所指的不当得利,企业有权要求其返还。法律是底线的约束,而一个追求卓越的组织,更应看重伦理的自我约束。职业道德要求每一位职场人,尤其是手握一定权力的管理者,其行为不仅要合法,更要合乎情理、彰显公义。副部长的行为,显然未能达到这一标准。它传递出一种消极的信号:规则是可以被巧妙规避的,职位是可以用来套取利益的。这种信号一旦形成风气,对组织的破坏将是致命的。它会瓦解员工的归属感,催生投机主义,最终导致组织效率低下、人心涣散。

因此,解决这类问题的根本路径,不在于事后对某个人的惩罚,而在于事前对制度体系的系统性重塑。这要求管理者具备更高的系统思维与人文关怀。一方面,要梳理并优化所有涉及员工权利、义务与薪酬福利的制度,确保其逻辑自洽、标准清晰、流程闭环。特别是对于会议补贴这类敏感事项,应建立“申请-审批-考勤-核发-公示”的全链条管理,堵住一切可能被利用的漏洞。另一方面,要大力培育公平、公正、公开的企业文化。这种文化并非悬挂在墙上的标语,而是体现在每一次的决策、每一次的资源分配和每一次的奖惩之中。当管理者真正做到以身作则,将公平内化为一种行为习惯,员工自然会感受到尊重与信任,从而更愿意主动承担责任,遵守规则。最终,一个组织的成熟度,恰恰体现在它如何处理这些看似微小却直指人心的细节上。它考验的不仅是管理者的智慧,更是整个组织的良心与品格。真正的秩序,源于被普遍认同和自觉遵守的规则,而非无处不在的监控与惩处。