做兼职被骗要不要紧?这些兼职算诈骗吗?被骗了贷款要还吗?

本文深入探讨了兼职被骗的严重性,分析了刷单、换购、培训等常见骗局模式。针对核心问题“被骗了贷款要还吗?”,从法律和实践角度解析责任归属与应对策略,并提供征信修复与维权建议,助你识破陷阱,保护个人财产与信用。

在当下的经济环境中,寻找一份兼职来补贴生活或积累经验,本是一件值得鼓励的事。然而,当“兼职”与“贷款”这两个词被不法分子捆绑在一起时,它就不再是通往额外收入的坦途,而更像一个精心设计的、通往债务深渊的陷阱。许多人,特别是涉世未深的大学生和年轻人,正是在这种“轻松赚钱”、“无本万利”的诱惑下,一步步滑入骗局。那么,做兼职被骗究竟要不要紧?这些披着兼职外衣的行为算不算诈骗?最核心的问题是,如果被骗办理了贷款,这笔钱到底要不要还?这些问题,每一个都直指个人财产安全与信用的核心,必须审慎对待。

一、骗局解剖:兼职诈骗的三大主流模式

要理解问题的严重性,首先必须撕开这些骗局的伪装。从“704校花”到各类刷单陷阱,其万变不离其宗,核心都是利用人性的弱点——贪图小利、渴望捷径。我们可以将其归纳为三种典型的模式:

第一种是“实物诱惑+虚假履约”模式,以臭名昭著的“704校花”案为典型代表。这种模式的诱饵是最新款的手机、电脑等高价值电子产品。骗子宣称,学生可以“零元购机”,只需通过平台提供的兼职工作,以“以工代偿”的方式分期还清款项即可。这听起来像是勤工俭学的完美升级版,但实际上是一个温水煮 frog 的过程。学生们签下协议,拿到电子产品后,才发现所谓的兼职岗位凤毛麟角,几百人抢一个发传单的岗位是常态。当无法完成兼职任务时,协议中隐藏的、高达日千分之五的逾期费便开始疯狂累积。最终,学生不仅没赚到钱,反而背上了远超商品本身价值的巨额债务,并被平台起诉。这本质上是一种变相的高利贷,它用实物掩盖了借贷的高风险属性,并刻意制造履约障碍,逼使借款人违约,从而牟取暴利。

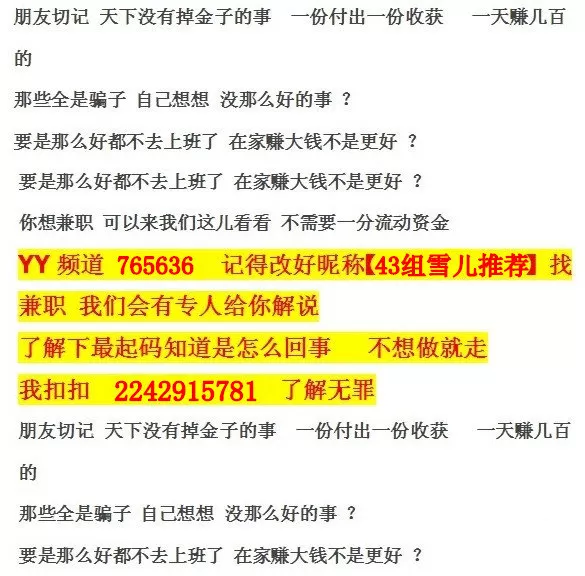

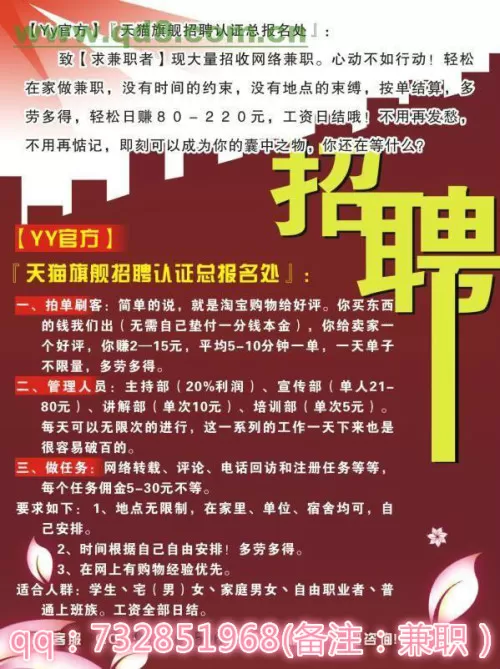

第二种是“小额返利+大额收割”模式,这是最为泛滥的刷单骗局及其变种,包括疫情期间流行的“代还信用卡”兼职。其操作流程极为相似:骗子先通过社交群组发布“高薪、日结、手机操作”的兼职广告。一旦上钩,他们会先让你做一个极小的任务,比如购买一两百元的商品,并迅速返还本金和一笔小额佣金(比如5元或10元)。这种“即时回报”是获取信任的关键一步。当你放下戒心,开始接取更大金额的任务时,骗子就会以“任务未完成”、“联单任务需全部完成才能返款”等借口,诱骗你不断投入更多资金。当你投入数千甚至数万元后,对方便会将你拉黑,销声匿迹。所谓“代还信用卡”的骗局,不过是将购买商品换成了向指定账户转账,其内核依然是先用小利麻痹你,再通过大额投入实现收割。这种骗局不仅骗走了你的本金,更严重的是,它会摧毁你对网络交易的信任感。

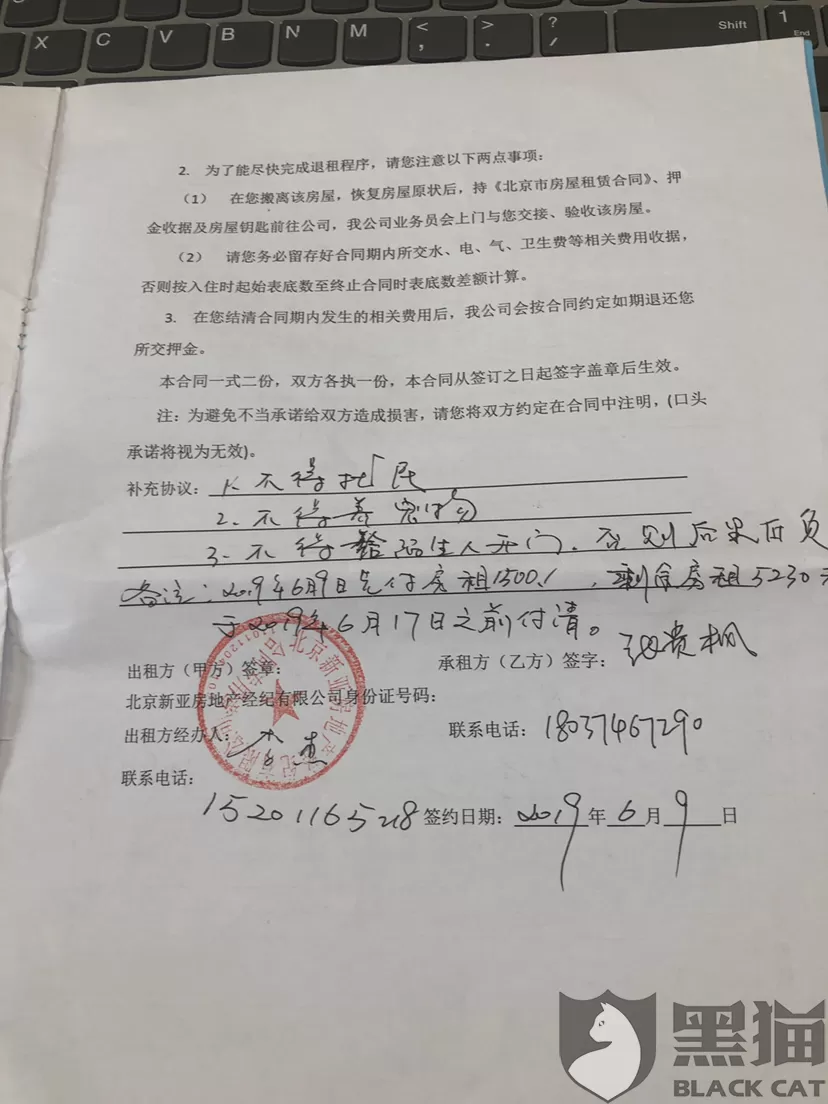

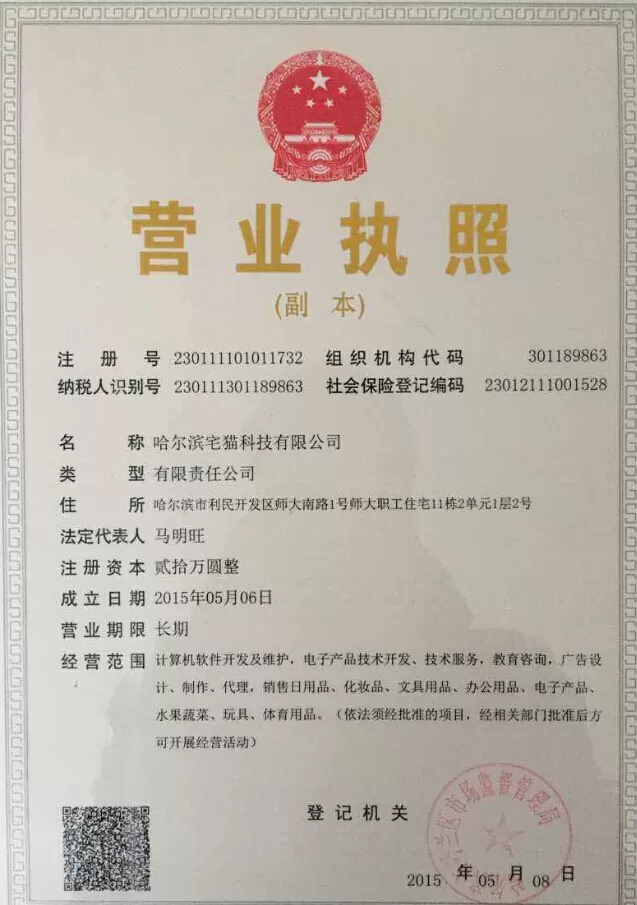

第三种是“价值承诺+金融捆绑”模式,常见于一些技能培训、考证教育领域。例如“潭州教育”的案例,机构销售人员会向你描绘一幅美好的蓝图:只需几个月的培训,你就能掌握某项热门技能(如绘画、编程),并轻松通过平台接单实现高额兼职收入。为了打消你的学费顾虑,他们会“贴心”地引导你通过分期乐、京东白条等金融平台办理贷款来支付学费。他们承诺的“结业后兼职收入远超月供”往往是空中楼阁。当你发现课程质量低劣、承诺的兼职机会渺无踪影时,为时已晚。教育机构可能已经人去楼空,而你与金融机构之间的借贷关系却是真实且受法律保护的。这种骗局将知识的价值与金融杠杆恶意捆绑,让你在追求自我提升的路上,意外地背上了沉重的债务包袱。

二、核心症结:被骗办理的贷款,到底要不要还?

这是所有受害者最揪心、最困惑的问题。答案并非简单的“要”或“不要”,而是一个需要分层次、分情况讨论的复杂法律问题。

首先,必须明确两个层面的法律关系:一是你与骗子之间的诈骗与被诈骗关系,二是你与贷款机构(通常是银行或持牌消费金融公司)之间的借贷合同关系。骗子的行为已经构成刑事犯罪,你可以也必须报警。但是,你与正规金融机构签订的贷款合同,在警方没有最终裁定其为“无效合同”之前,从形式上看是合法有效的。金融机构放款给你,履行了合同义务,因此他们有权向你主张还款。如果你逾期不还,直接影响的是你个人的征信记录,留下信用污点,这将对未来申请房贷、车贷、信用卡等产生严重负面影响。所以,从保护个人信用的角度出发,轻易地“断供”是下下策,这相当于让骗子的恶果由你的信用来买单。

那么,正确的处理方式是什么?核心在于“主动作为,保留证据,寻求司法切割”。

第一步,也是最重要的一步:立刻报警,并获取立案回执。报警不仅是为了追捕骗子,更是为了获取一份官方文书,证明这笔贷款的诱因是刑事诈骗。这份立案回执是你后续与贷款机构协商、向金融监管部门投诉、甚至在法庭上主张权利的核心证据。

第二步,立即整理并固定所有证据。这包括但不限于:与骗子(或兼职平台、教育机构)的聊天记录、通话录音、兼职/培训的广告宣传截图、签订的任何协议或合同、转账凭证、贷款合同等。证据链条越完整,越能证明你是在欺诈诱导下才签订的贷款合同。

第三步,主动与贷款机构进行沟通协商。带上你的报警回执和相关证据,向贷款机构说明情况,主张该笔贷款是基于欺诈行为产生,申请暂停还款或延期还款,并请求他们向上游放贷渠道核实情况。一些有社会责任感的金融机构,在确凿的诈骗证据面前,可能会同意配合调查或暂停催收。但要做好心理准备,并非所有机构都会立即同意,这往往是一个反复沟通的过程。

第四步,如果协商不成,考虑法律途径。如果贷款机构坚持催收甚至起诉,你可以积极应诉。在法庭上,你可以依据《民法典》关于“欺诈”的规定,主张“因欺诈实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销”。一旦法院判决撤销该贷款合同,你就无需承担还款责任。但这需要你提供强有力的证据来证明“欺诈”的成立,整个过程耗时耗力。

特别需要指出的是,如果放贷方本身就是一些不正规的、甚至与骗子存在利益勾结的“套路贷”公司,情况则有所不同。像“704校花”这类收取畸高逾期费的平台,其借贷行为本身可能就涉嫌违法。对于这种情况,你的抗争底气会更足,但同样需要通过司法程序来厘清责任。

三、后续影响与主动防御:亡羊补牢与未雨绸缪

遭遇此类骗局,除了金钱损失,最大的潜在伤害是个人征信。一旦产生逾期记录,即便事后通过法律途径免除了还款责任,修复征信也是一个漫长而艰难的过程。通常,只有在金融机构自身存在违规行为,或法院明确裁定借款合同无效的情况下,才有机会申请异议处理,删除不良记录。因此,最好的策略永远是防患于未然。

如何练就一双“火眼金睛”,识破这些贷款类兼职陷阱?请牢记以下几条铁律:

- 凡是要你先掏钱的兼职,一律拒绝。 无论是“保证金”、“培训费”、“材料费”还是“激活费”,正规用人单位不会在员工入职前收取任何费用。

- 凡是报酬高得不合常理的兼职,一律警惕。 “刷一单赚50”、“日入过千”,这种轻松暴富的幻想是骗子最常用的诱饵。问问自己,如果真有这等好事,为什么会轮到你?

- 凡是让你用个人信息给别人贷款的,一律是诈骗。 你的身份信息、信用额度是你最宝贵的无形资产,绝不能出借或替他人“走流水”、“冲业绩”。一旦签了字,法律上的债务人就是你。

- 凡是把兼职与特定金融产品深度绑定的,一律要深思。 “通过我们平台分期付款买课”、“办XX信用卡才能入职”,这些都是在弱化你的决策力,让你在信息不对称中做出冲动选择。务必独立思考,多方查证企业资质和口碑。

面对日益花样翻新的网络诈骗,我们每个人都应该构建自己的“心理防火墙”。在做出任何涉及金钱和信用的决定前,给自己一点“冷静期”,多问几个为什么,多向家人、老师或专业人士请教。兼职被骗,绝非小事,它可能成为压垮个人信用的第一根稻草。认清骗局本质,懂得依法维权,更重要的是,从源头掐死风险的苗头,才能在这个充满机遇与陷阱的数字时代,真正守护好自己的钱袋子和未来。