乡村教师副业回家收玉米,关爱留守儿童,能平衡工作与家庭生活吗?

探讨乡村教师在教书育人、副业收玉米与关爱留守儿童等多重角色间的平衡艺术。文章深入分析教师副业回家干农活的价值,展现其如何在艰辛中寻找生活智慧,实现工作、家庭与社会责任的和谐统一,为乡村教师平衡工作与家庭提供真实镜鉴。

当粉笔的白色尘埃尚未完全落定,田埂上已投下了一个被夕阳拉长的身影。这位乡村教师的双重身份——课堂上的引路人与家庭中的劳动者,构成了当代中国乡土社会一道独特而复杂的剪影。他不仅要面对教科书与作业本,还要弯下腰,亲手触摸那些承载着家庭希望的玉米棒子。这不仅仅是体力的切换,更是一场在时间、精力与情感维度上展开的精密平衡术,问题的核心在于:当他将“副业回家收玉米”和“关爱留守儿童”这两副重担一同扛上肩时,工作与家庭的天平,究竟会倾向何方?这并非一道简单的二元选择题,而是一幅需要用生活智慧去精心描绘的画卷。

首先,我们必须重新审视“教师副业回家干农活”这一行为的深层价值。在许多人眼中,副业往往与经济压力直接挂钩,是一种无奈之举。然而,在乡村的特定语境下,这种解读过于扁平化。这并非简单的“副业”,而是一种生活的回归与身份的确认。当教师亲手种下或收获粮食时,他不仅仅是在为家庭增加一份收入,更是在身体力行地理解这片土地的脉搏与节奏。这种理解,让他能够与那些面朝黄土背朝天的学生家长产生更深刻的共情。他知道每一粒粮食的来之不易,也就更能体会那些常年在外打工的父母,为何将孩子的未来看得如此之重。这份从泥土中汲取的质朴认知,会无声地融入他的教学理念,让他的课堂不仅仅传授知识,更传递一种对劳动的尊重和对生活的热爱。他回家收玉米,是在为自己的家庭根基浇水,也是在为师生情感的土壤施肥。

进而,将这一行为与“关爱留守儿童”的日常相结合,我们能看到一种奇妙的化学反应。乡村教师的困境在于,他们的工作时间远远超越了“朝九晚五”。放学后,当城市里的教师可以回归个人生活时,乡村教师往往还要扮演“临时家长”的角色,为那些父母不在身边的留守儿童辅导功课、进行心理疏导。这份工作是无形的,却消耗着巨大的心力。如果教师只是将“回家收玉米”视为一个必须完成的、与教学工作割裂的负担,那么崩溃将是必然的。但真正的智慧在于融合。试想,在一个秋日的周末,教师不是简单地将孩子们留在家里,而是带着几个“大孩子”一同来到玉米地。这不再是枯燥的劳动,而是一堂生动的自然课、劳动课。孩子们在实践中学会了辨认农作物,体会了“汗滴禾下土”的真谛,更在与老师的共同劳作中,建立了一种超越师生的、近似家人的情感联结。这种陪伴,远比任何空洞的说教都来得有力。教师完成了农活,孩子们得到了高质量的陪伴与教育,这种“融合式生活”正是平衡工作与家庭的关键所在。

然而,理想的“融合”无法掩盖现实的严峻挑战。体力与精力的透支是首要问题。备课、批改作业、处理班级事务,再到田间地头的繁重劳动,一天下来,人的精神与身体都像被拧干的海绵。更重要的是对“家庭时间”的挤压。教师自己的子女,同样需要父母的关爱。当他将大量时间与情感投入给留守的“大家孩子”时,如何保证自己“小家孩子”的幸福感不被剥夺?这正是“乡村教师如何平衡工作与家庭”这一命题最尖锐的部分。这里需要的不是完美的日程表,而是一种动态的、充满弹性的生活智慧。它要求教师学会“高质量陪伴”,或许陪自己孩子的时间只有一小时,但这一小时是全身心投入的,没有手机,没有对工作的忧虑。它要求教师学会“借力”,与村里的其他家长、乡邻形成互助网络,共同照看孩子,让关爱不再是单个人的战斗。它还要求教师拥有强大的心理调适能力,坦然接受生活中的不完美,懂得在某个时刻选择“放过自己”,允许自己有疲惫和懈怠的权利。

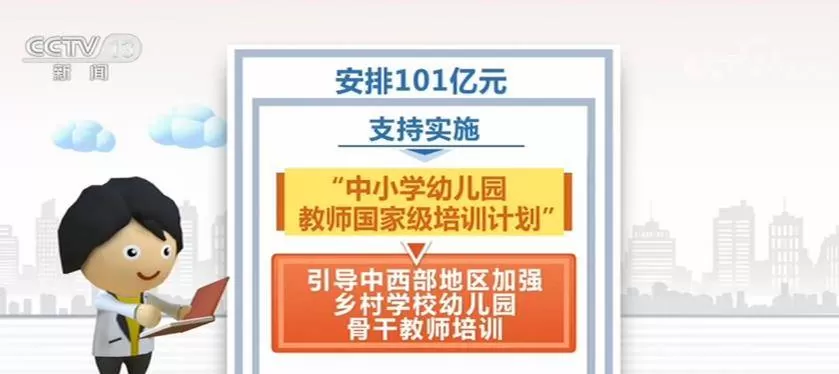

从更宏观的视角来看,这位身兼数职的乡村教师,其实是乡村振兴战略在微观层面的一个缩影。他的多重角色,恰恰反映了乡村发展的多元需求与复杂性。乡村教育的振兴,绝不仅仅是硬件设施的改善和师资力量的补充,更需要关注教师个体的生存状态与价值实现。一个能够平衡好工作、家庭与社会责任的教师,本身就是乡村最宝贵的财富。他的存在,为乡村注入了稳定性和希望。因此,探讨他的平衡之道,不应仅仅停留在个人技巧的层面,更应触及制度性的支持。社会能否为这样的教师提供更灵活的工作安排?能否建立更完善的乡村教师关爱体系,为他们提供心理疏导和实际帮助?能否在评价体系上,承认他们在关爱留守儿童、参与乡村建设等方面的隐性贡献?这些问题的答案,将直接决定这道“平衡题”的最终走向。

最终,那位在田埂与讲台之间穿梭的身影,或许从未思考过什么高深的平衡理论。他的智慧,来自于每一次弯腰时的酸痛,来自于孩子们眼中闪烁的星光,来自于家人默默递上的一碗热茶。他的平衡点,不在于一个静止的坐标,而在于日复一日的动态调整之中。就像那片玉米地,经历了春种、夏长、秋收、冬藏,每一个季节都有其独特的风景与使命。工作与家庭,责任与热爱,也在他生命的四季里交织、生长,最终沉淀为一种丰厚的人生体验。玉米的秸秆在风中沙沙作响,仿佛在诉说着一个关于坚守、收获与新生的故事。这位乡村教师的身影,在田埂与讲台之间,勾勒出这个时代最动人的剪影。