乡镇老师能做哪些兼职副业,调到城里需要什么条件,工资有啥区别?

深度解析乡镇教师的职业现实,探讨符合政策的兼职副业以增加收入,剖析调入城里的具体条件与教师编制调动政策,并对比乡镇与城市教师的工资差距。本文旨在为身处基层的教育工作者提供一份清晰的职业发展路径参考,助力其在坚守与突围中找到个人价值的最佳实现方式。

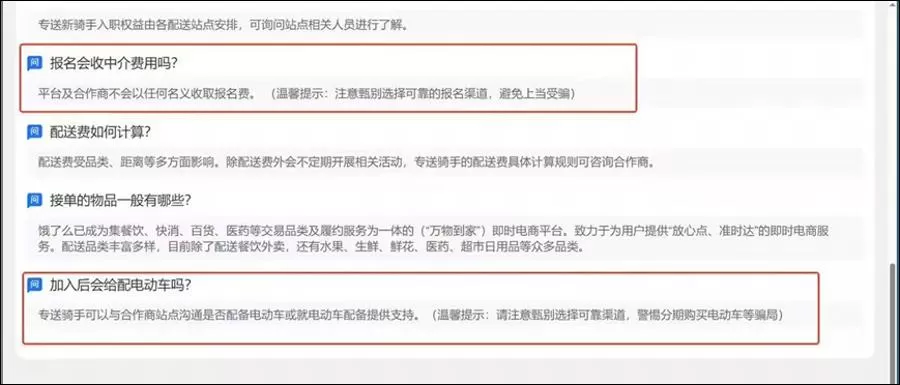

讲台之外:乡镇教师的增收突围路径 谈及兼职,许多乡镇教师首先会感到迷茫与顾虑。一方面,微薄的薪水确实难以支撑日益增长的家庭开销;另一方面,“双减”政策的铁令与师德师风的红线,又让许多潜在的门径变得模糊不清。然而,机遇总是与挑战并存,关键在于如何精准定位,合法合规地开辟第二战场。副业的第一原则,是绝不触碰政策红线与职业道德底线,严禁有偿补课。在此前提下,知识的价值仍可通过多元化渠道得以彰显。例如,利用周末时间,通过线上平台为学生提供一对二的作文辅导、阅读能力提升等非学科类的素养课程,既能发挥专业所长,又符合政策导向。再者,内容创作是极具潜力的蓝海。将自己多年的教学心得、班级管理技巧、乡土文化故事,转化为高质量的公众号文章、短视频脚本或付费专栏,不仅能带来不菲的稿费收益,更能打造个人IP,实现知识的长尾效应。此外,一些教师将个人的兴趣爱好发展成了稳定的副业,如擅长书法的老师开设线上教学班,热爱摄影的为本地文旅部门提供宣传素材,文笔出众的参与地方志或教材的辅助编写。更有甚者,巧妙结合本地资源,化身“乡村代言人”,通过直播带货帮助乡亲们销售特色农产品,这不仅增加了个人收入,更将个人发展与乡村振兴的宏大叙事紧密相连。每一条副业路径的背后,都是无数个被压缩的休息时间,是对精力与时间的极致管理,但它也为乡镇教师打开了一扇窗,让他们得以在更广阔的天地里,重新丈量自身价值。

从乡野到都市:教师编制调动的现实门径 相比于兼职增收的“开源”,调动进城无疑是许多教师更为渴望的“节流”与“升级”之路。这条路,远非一纸申请那般简单,它更像一场考验综合实力的“闯关游戏”,其核心在于教师编制调动政策的严格壁垒。首先,硬性条件是绕不过的门槛。绝大多数地区的选调公告都会明确规定,报名者需满足在乡镇学校服务满一定年限(通常是3-5年甚至更久)、持有相应教师资格证、具备合格的学历与职称等基本要求。在此基础上,教学业绩成了最关键的“硬通货”。这意味着,你必须有拿得出手的教学成果:市级以上的教学能手、学科带头人、优质课评比一等奖、主持或参与过县级以上课题研究等等。这些荣誉不仅是个人能力的证明,更是通过材料初审的“敲门砖”。然而,满足了所有硬件条件,仅仅是获得了参赛资格。接下来的环节,往往充满变数。笔试环节考察的是教育理论的深度与广度,面试环节则是对教学机智、语言表达与心理素质的全方位检阅。更不必说,那些看不见的“软性条件”——比如目标学校是否有空余编制、学科需求是否匹配、以及在某些情况下不可或缺的人脉资源与信息渠道。很多时候,一个优秀的乡镇教师之所以无法进城,并非能力不济,而是时机不对,或是在激烈的竞争中以微弱劣势落选。这条狭窄而拥挤的通道,考验的是教师长年累月的积累、孤注一掷的勇气,以及一点点运气的垂青。它提醒着每一位有志于此的教师,唯有在平凡的岗位上做出不凡的业绩,才能在机会来临时,拥有从容选择的底气。

数字背后的分野:城乡教师薪酬待遇深度剖析 当人们谈及乡镇和城市教师工资差距时,往往会陷入一个误区,即单纯对比基本工资。事实上,同工同酬的原则决定了在职称、工龄相同的情况下,教师的基本工资部分差异甚微。真正的差距,隐藏在绩效工资、各类津贴补贴以及庞大的隐形福利之中。城市学校,尤其是经济发达地区的城市学校,由于地方财政实力雄厚、教育经费充足,其绩效工资的总量与发放力度远非乡镇学校可比。这意味着,同样的工作量,城市教师可能获得数倍于乡镇教师的绩效奖励。此外,城市学校的教师更容易获得来自企业、社会团体的捐赠与奖励,参与各类高价值的培训与交流项目,这些都能直接或间接地转化为经济收益。福利补贴方面,虽然乡镇教师享有数额不菲的乡镇工作补贴、交通补贴等,但这部分资金往往难以完全抵消生活成本上的差异。更重要的是,隐形福利构成了城乡差距最核心的部分。城市教师能为其子女提供更优质的公办教育,享受更便捷的医疗资源,接触更前沿的行业信息,拥有更广阔的社交网络。这种由地域带来的资源优势,是无法用金钱简单量化的,但它深刻地影响着教师及其家庭的生活品质与发展潜力。可以说,城市教师的薪酬是一个包含了经济回报、发展机会、家庭福祉在内的综合性“价值包”,而乡镇教师的薪酬则更多地体现为一份相对纯粹的劳动报酬。这种差异,是驱动教师群体寻求流动的最根本的经济动因。

坚守或突围:乡镇教师的职业发展与自我实现 面对兼职的辛劳、调动的艰难与薪酬的落差,乡镇教师群体正站在一个十字路口,思考着自己的乡村教师发展路径。选择“突围”,意味着要主动拥抱竞争,在做好本职工作的同时,积极规划,提升自我,无论是为了增加副业收入,还是为了实现调入城区的目标。这需要极强的目标感与执行力,将压力转化为成长的催化剂。而选择“坚守”,也绝非消极的躺平,而是一种更为主动的价值重构。新时代的乡村教育,正在呼唤能够扎根乡土、赋能地方的“大先生”。留守的教师,可以借助“互联网+教育”的东风,将外部优质资源引入课堂,开阔学生视野;可以深入研究乡土文化,开发独具特色的校本课程,成为传承地方文明的活化石;更可以利用相对宽松的环境,探索小班化教学、个性化辅导等创新教育模式,做出在拥挤的城市学校难以实现的教育成果。当一位教师真正将自己的成长与这片土地、这群孩子的命运紧密相连时,他所能获得的职业成就感与精神满足,是任何物质回报都无法替代的。因此,无论是选择在方寸讲台上深耕,还是走向更广阔的天地,都没有高下之分。关键在于,是否拥有清晰的自我认知,是否找到了与自己内心价值观相契合的道路。乡镇教师的职业天平上,一端是乡土的沉静与奉献的价值,另一端是都市的繁华与资源的引力。如何平衡,如何抉择,考验着每一位教育工作者的智慧与勇气。

最终,无论是选择兼职增收以改善当下生活,还是奋力调动以谋求未来发展,抑或是扎根乡野以实现教育理想,其内在驱动力都源于对“更好”的追求——更好的生活,更好的平台,更好的自我。这个“更好”没有统一的标准答案。对于乡镇教师而言,看清副业的边界,理解调动的规则,正视薪资的差异,都是为了做出更明智、更适合自己的人生规划。最终,那份对教育的初心与对自我价值的不懈追求,才是照亮前行之路最恒久的光,无论身处乡野还是都市,都能让他们在自己的时区里,从容不迫地绽放。