事业单位兼职专业技术人员能兼职兼薪吗?认定和规定咋弄?

探讨事业单位专业技术人员兼职兼薪的合法性,深入解读国家最新政策与规定。文章详细剖析了兼职的认定标准、必须履行的审批流程,以及取酬的具体要求。同时,分析了违规兼职的潜在风险与后果,并为合规兼职、个税申报等实际问题提供指引,帮助专业技术人员在制度框架内实现价值增值。

政策的演进与核心逻辑:从“封堵”到“疏导”

长期以来,事业单位的公益属性与其人员的编制化管理,使得“兼职”成为一个高度敏感的词汇。公众普遍认为,事业单位人员享受着国家财政保障,理应全身心投入本职工作,兼职取酬则被视为不务正业,甚至与“以权谋私”相挂钩。然而,随着知识经济时代的到来,这种“一刀切”的管理模式逐渐显露出弊端,一方面抑制了专业技术人员将知识转化为社会财富的积极性,另一方面也导致了大量智力资源的闲置。转折点出现在一系列以增加知识价值为导向的政策出台,尤其是《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》的发布,它明确允许科研院所、高等学校等事业单位的专业技术人员,在履行好岗位职责、完成本职工作的前提下,经单位同意,可以到企业和其他科研机构、高校、社会组织等兼职并取得合法报酬。这一政策转变的内在逻辑非常清晰:将过去严防死堵的“地下”兼职,引导至公开、透明的“地上”轨道,实现个人价值、单位效益与社会创新的共赢。但这并不意味着“兼职自由”,其前提——“履行好岗位职责、完成本职工作、经单位同意”——构成了整个制度框架的基石,任何偏离这一基石的行为,都将面临风险。

精准认定:什么才算政策允许的“兼职”?

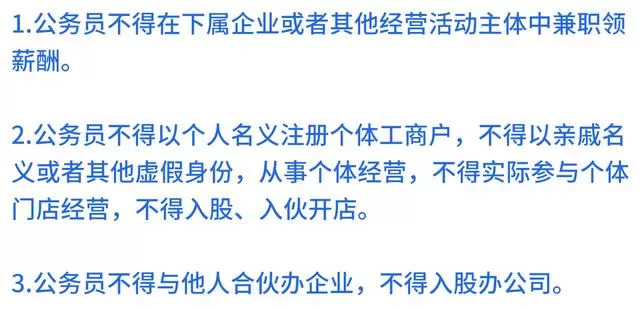

在探讨具体操作前,必须厘清政策语境下“兼职”的内涵与外延。它并非泛指一切利用业余时间从事的获利活动。首先,主体资格有严格限定,政策主要针对的是专业技术人员,例如医生、教师、工程师、科研人员等拥有专业技术职称和特定技能的群体。对于承担领导职责的党政领导干部,其兼职规定则更为严苛,通常不允许在营利性组织兼职。其次,兼职内容必须与本人的专业领域密切相关,是其专业知识、技能和经验的延伸应用。例如,医生利用医术多点执业、工程师为企业提供技术难题攻关、高校教师参与企业项目研发或开展职业培训等,这些都属于政策鼓励的范畴。反之,如果一名科研人员去从事与其专业毫无关联的商业活动,如开设网店、做微商等,则很难被认定为政策意义上的“兼职”,甚至可能被单位认定为违反工作纪律。最后,兼职的形式多样,包括但不限于在企业兼职、在社会组织兼职、离岗创新创业等。其中,离岗创业的审批流程和保障政策更为特殊,通常有明确的时间期限(一般为3年)和人事关系处理办法。因此,专业技术人员在考虑兼职时,首要步骤就是自我审视:我的身份是否符合?我的兼职内容是否专业相关?这是启动后续一切流程的认知前提。

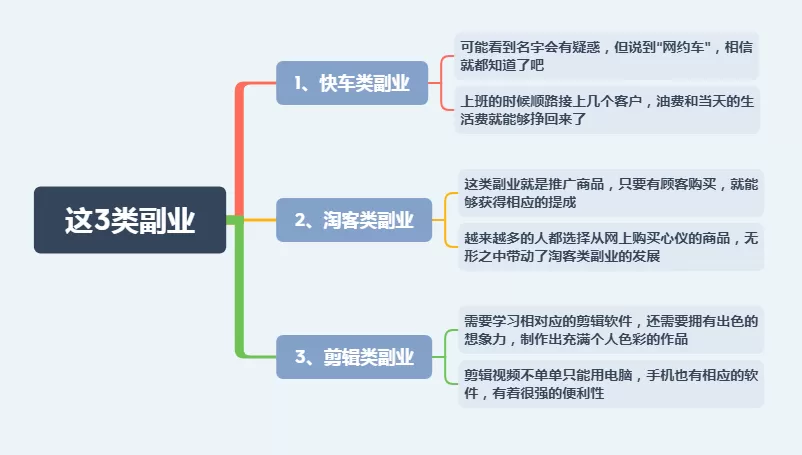

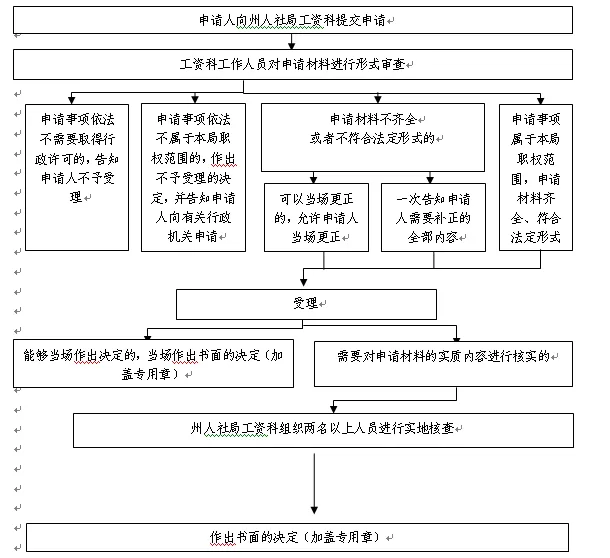

关键流程:事业单位兼职审批流程的实操解析

“经单位同意”是兼职兼薪合法化的核心环节,也是一道不可或缺的“防火墙”。事业单位兼职审批流程的设计,旨在确保兼职活动不影响本职工作,不损害单位利益,不产生利益冲突。虽然各单位的具体细则可能略有差异,但核心步骤通常包括以下几个阶段:

个人申请与承诺:技术人员需向所在单位提交书面申请,详细说明兼职的单位名称、兼职内容、岗位职责、预计工作时间、报酬方式及数额等关键信息。同时,申请人必须签署一份承诺书,核心内容包括:保证兼职活动利用的是个人业余时间,不影响本职工作的正常开展;不使用单位的职务发明成果、技术资料、设备器材等无形和有形资产;不泄露单位的商业秘密或工作秘密;兼职行为与单位利益不产生冲突。

部门审核与单位审批:申请首先由申请人所在的业务部门负责人进行初审,主要评估兼职工作对申请人本职工作精力投入的潜在影响。部门同意后,申请材料将上报至单位的人事部门(或科研管理部门、纪检监察部门联合审核)。人事部门会对申请材料的完整性、合规性进行审查,并重点核查是否存在利益冲突。例如,兼职单位是否与本单位有业务往来或竞争关系。最终,由单位的领导班子集体研究决定是否批准。整个过程强调程序的严谨性和决策的集体性,旨在避免个人决策带来的廉政风险。

备案与公示:审批通过后,单位通常会要求兼职人员进行备案登记,并将相关信息在一定范围内进行公示,接受同事和组织的监督。这既是信息公开的要求,也是对兼职人员的有效约束。

动态管理与报告:兼职并非“一批准了之”。单位可能会要求兼职人员定期报告兼职工作情况,特别是当兼职内容、时间或报酬发生重大变化时,需要重新报备或审批。这种动态管理机制确保了兼职活动始终处于单位的可控范围之内。

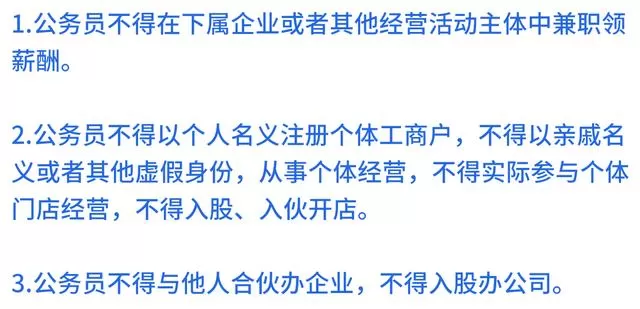

红线与底线:违规兼职的后果与风险

明确允许做什么,更要清晰地知道禁止做什么。政策划出的红线,是任何人都不能触碰的底线。事业单位技术人员违规兼职后果十分严重,绝非小事一桩。违规行为主要表现为:未经单位批准擅自兼职;兼职活动占用大量本职工作时间,严重影响工作;利用单位的职务成果、知识产权、设备物资为兼职谋利;在兼职单位与所在单位之间进行利益输送,或从事与单位有竞争关系的业务。一旦被认定为违规兼职,当事人将面临一系列严肃处理。轻则受到通报批评、诫勉谈话、扣减绩效工资等组织处理;重则将依据《事业单位工作人员处分暂行规定》给予警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除等处分。所有违规取得的报酬,必须全额退还。情节特别严重,给单位或国家造成重大损失的,还可能涉及法律责任。因此,每一位专业技术人员在迈出兼职一步前,都必须对这条红线有足够的敬畏之心,切勿因一时贪念而葬送自己的职业生涯。

价值实现与合规义务:取酬、个税与未来展望

合规兼职的核心回报在于“兼职兼薪”的实现。根据事业单位兼职取酬政策解读,合法的兼职收入是受到法律保护的。兼职人员应与兼职单位签订正式的劳务合同或协议,明确工作内容、报酬标准和支付方式,确保收入来源的合法性和透明性。这笔收入属于个人劳务报酬,与工资薪金所得不同。这就引出了一个非常重要的合规义务——事业单位兼职收入个税申报。根据税法规定,劳务报酬所得属于个人所得税的征税范围,由支付单位(兼职方)代扣代缴个人所得税。如果年度收入较高,个人还需要在次年进行个人所得税的汇算清缴。任何试图隐瞒或逃避个人所得税的行为,都是违法的,会面临税务部门的处罚。做好税务申报,不仅是公民的法律义务,也是个人诚信体系的体现。

放眼未来,鼓励事业单位专业技术人员参与社会创新,盘活智力资本,仍将是深化事业单位改革的大趋势。政策环境可能会越来越灵活,例如探索更加便捷的备案制、推广“周末工程师”、“候鸟式专家”等柔性引才用才模式。但万变不离其宗,平衡好公益职责与市场行为,坚守好职业操守与法律底线,永远是这条道路上不变的指南针。对于身处其中的专业技术人员而言,这既是一次拓展职业边界、实现知识价值的机遇,更是一场关于责任、诚信与智慧的考验。唯有在制度的阳光下审慎前行,方能行稳致远,在服务社会的同时,收获个人成长的丰硕果实。这条路铺就了机遇,也用责任和诚信来标记。