二类事业单位工作人员能兼职吗?专业技术人员可以取酬吗?

聚焦二类事业单位兼职规定,深度剖析专业技术人员兼职取酬的合法边界。文章详解事业单位兼职审批流程,解读鼓励创新创业政策,明确哪些情况允许取酬,并警示违规兼职的风险,为在编人员提供清晰的政策指引与合规路径。

二类事业单位工作人员能否兼职,其核心答案绝非简单的“能”或“不能”,而是蕴含在“原则禁止,例外允许”这一政策精髓之中。这一规定既是为了维护公共资源的公平使用和防止利益冲突,也为激发人才活力预留了制度通道。对于身处其中的工作人员,尤其是拥有专业技术能力的群体,理解并准确把握这条政策边界,不仅是职业发展的需要,更是保护自身职业生涯的必修课。

事业单位兼职的刚性约束与政策初衷

首先,必须明确二类事业单位工作人员兼职的普遍性限制。事业单位,无论属于哪一类,其工作人员占用的是国家事业编制,薪资福利由公共财政承担,其首要职责是保质保量完成本单位的工作任务。这份职业的“铁饭碗”属性,决定了其必须保持对公共利益的绝对忠诚和专业投入。因此,未经批准擅自在外兼职,被严格禁止。其背后的逻辑主要有三点:一是保障全职履职。兼职必然分散精力,可能导致本职工作“心不在焉”,影响公共服务的质量和效率。二是防范廉洁风险。工作人员利用职务影响或单位资源为兼职活动谋取便利,极易滋生权力寻租和利益输送,破坏单位的清风正气。三是维护公平竞争。事业单位工作人员的身份本身就带有一定的无形资产,若随意进入市场兼职,对市场其他参与者构成了不公平竞争。这三道“防火墙”构成了二类事业单位兼职管理的基本盘,是任何想要“身兼二职”者都必须正视的刚性约束。

政策“安全阀”:鼓励创新创业的特殊通道

然而,政策并非一成不变的铁壁一堵。在“大众创业、万众创新”的时代背景下,国家为了充分释放科研人员、专业技术人才的活力,专门出台了一系列鼓励事业单位专业技术人员创新创业的政策,这构成了兼职取酬的合法“安全阀”。这类政策的核心在于“经批准”三个字。它允许部分符合条件的专业技术人员,在履行好岗位职责、完成本职工作的前提下,到企业兼职、离岗创业或者参与项目合作。例如,从事科研成果转化、技术咨询、技术服务等活动的专业技术人员,在征得所在单位同意并签订相关协议后,不仅可以兼职,其获得的合法合规报酬也受到保护。这一政策的初衷在于打通知识价值变现的“最后一公里”,让躺在实验室的成果能够转化为现实生产力,实现个人价值与社会效益的双赢。但这扇窗并非对所有人和所有事敞开,它有明确的适用范围和前置条件,绝非个人行为的“尚方宝剑”。

合规路径:不可或缺的审批流程

任何意图兼职的想法,都必须通过规范化、程序化的审批流程,这是将个人意愿与单位管理、国家政策进行有效链接的桥梁。事业单位兼职审批流程通常严谨而细致,旨在实现对兼职行为的全链条监管。第一步是个人申请。工作人员需向所在单位提交书面申请,详细阐述兼职的理由、兼职单位的基本情况、兼职内容、工作时间安排以及对本职工作的影响评估等。第二步是单位初审与评估。单位人事部门及领导班子要对申请进行严格审核,重点考量兼职是否会影响本职工作、是否存在利益冲突、是否利用了单位资源等。对于涉及关键技术、核心岗位的人员,审查会更加审慎。第三步是上级主管部门备案或审批。根据干部管理权限和兼职的重要性程度,部分兼职申请还需上报给上级主管部门进行备案甚至审批。最后是签订协议与备案。在获得批准后,个人需与单位签订协议,明确双方的权利义务、兼职收入分配、知识产权归属、违约责任等事项。整个流程环环相扣,每一步都是对合规性的确认,跳过任何一环都可能使兼职行为陷入“违规”的泥潭。

取酬的边界:合法收入与“灰色地带”

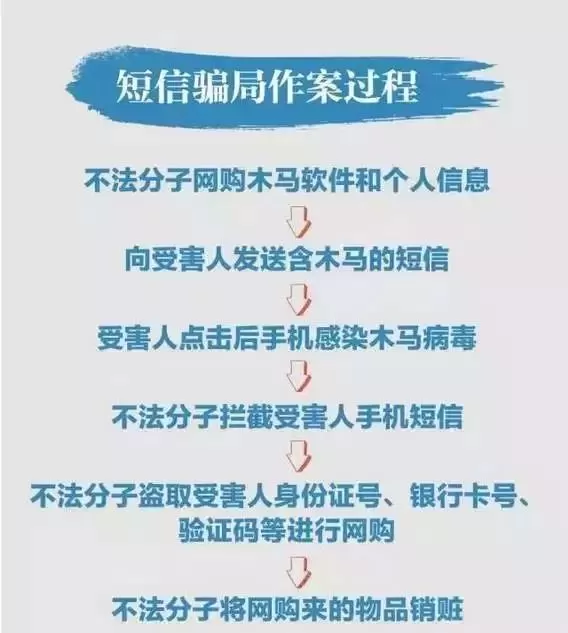

“能否取酬”是专业技术人员最为关心的问题之一。答案同样是:在合规框架内,可以;超越框架,绝对不行。按照国家鼓励创新创业的政策,经批准兼职或离岗创业的专业技术人员,其通过知识、技术、管理等要素参与分配所获得的合法收入,是受法律和政策保护的。这包括技术转让费、专利许可费、技术咨询费、股权分红等。这些收入是个人智力劳动的合法回报。然而,必须划清其与违规取酬的界限。那些未经批准,利用下班时间或工作便利,私下承揽与单位业务相关的项目(俗称“接私活”),或者将本应属于单位的职务成果据为己有并以此获利,这些都属于典型的违规取酬,是严重的纪律问题。此外,即便经过批准,取酬也必须透明化,需要按规定向单位报备,并依法纳税。任何试图隐瞒收入、通过第三方“代持”等方式规避监管的行为,都踩踏了政策红线,一旦查实,后果将非常严重。

违规的代价:不可触碰的职业高压线

触碰兼职兼职红线的行为,一旦被查实,将面临从警告记过到开除公职的阶梯式处分。依据《事业单位工作人员处分暂行规定》以及《中国共产党纪律处分条例》等相关法规,违规兼职、违规取酬属于明确的违纪行为。轻则影响年度考核、评优评先和职务晋升;重则可能受到降低岗位等级、撤销职务等处分;情节特别严重,如造成重大损失或恶劣影响的,甚至可能被开除。对于党员干部而言,违规兼职更是违反廉洁纪律,会在个人档案中留下难以抹去的污点,断送政治生命。这种“高压线”的存在,时刻提醒着每一位二类事业单位工作人员:职业操守和政策底线不容试探。在追求个人价值实现的同时,必须时刻将公共利益和单位纪律置于首位,否则一时的小利,终将换来职业生涯的重创。

在个人发展与公共责任的平衡木上,二类事业单位工作人员的兼职问题,考验的不仅是政策的智慧,更是每一位从业者的职业伦理与自律精神。它要求我们既不能因循守旧、固步自封,错失时代赋予的创新机遇;更不能心存侥幸、突破底线,以身试法。真正的路径在于深入理解政策,严格遵守程序,在阳光透明的制度框架内,将个人才智融入社会发展的大潮,实现个人价值与公共利益的和谐统一。这才是新时代背景下,事业单位工作者应有的清醒认知与职业自觉。