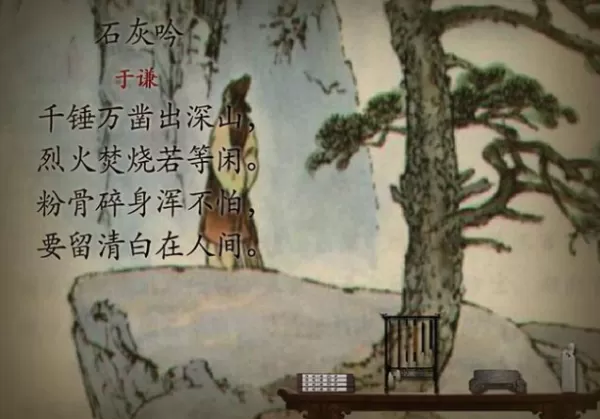

于谦作为明朝诗人写的石灰吟这首诗为什么这么出名呢,有什么深意?

深度解析明朝于谦《石灰吟》的成名之谜与深刻寓意。本文结合其历史背景,剖析其精妙的托物言志手法,探寻“要留清白在人间”背后所蕴含的坚贞品格与民族气节。读懂石灰,便读懂了于谦,读懂一种流传千古的精神力量,揭示这首咏物诗的不朽价值与出名原因。

要真正理解《石灰吟》的出名缘由,必先从“石灰”这一物象本身入手。于谦选取的吟咏对象,并非奇花异草,而是生活中极其寻常的建筑材料。然而,正是这种寻常,才更显其精神的卓尔不群。石灰的一生,是一部苦难与淬炼的史诗。它“千锤万凿出深山”,这是脱离安逸、承受磨砺的起点,象征着一个人从懵懂走向成熟,从平凡走向卓越所必须经历的艰苦塑造。这不仅仅是物理的开采,更是一种精神上的雕琢,每一锤、每一凿,都是对其原始形态的剥离与重塑。紧接着是“烈火焚烧若等闲”,这更是生命中最严酷的考验。常人难以忍受的灼烧之痛,在石灰看来却如同等闲之事。这种从容,并非麻木,而是一种对更高使命的自觉与担当。它深知,唯有经过烈火的煅烧,才能完成从石灰石到生石灰的质变,才能获得服务于人的能力。最后是“粉骨碎身浑不怕”,这是最终的奉献。它不惜化为一捧粉末,将自己的整个生命形态彻底消解,只为融入泥水,去砌墙固屋,去粉刷天地。石灰的生命轨迹,从坚硬的岩石到粉末的消亡,是一个不断付出、不断牺牲、直至完全奉献的过程。于谦对石灰的观察,入木三分,他捕捉到的不是石灰的物理属性,而是其贯穿始终的“牺牲精神”,这为全诗奠定了悲壮而崇高的基调。

然而,若仅有对物的描摹,《石灰吟》不过是一篇精巧的咏物小品。它之所以震撼人心,关键在于“托物言志”手法的完美运用,以及石灰与于谦其人其志的惊人契合。要理解这一点,必须深入于谦石灰吟托物言志手法背后的历史与个人境遇。于谦所处的明朝宣德、正统、景泰年间,是一个内忧外患交织的时代。朝堂之上,宦官王振专权,朝政败坏,正直之士动辄得咎;边关之外,瓦剌部落崛起,虎视眈眈。正是在这样的背景下,于谦以其“两袖清风”的廉洁和“粉身碎骨”的担当,成为朝堂中一股清流。他巡抚河南、山西,兴利除弊,赈济灾民,深得百姓爱戴。当“土木堡之变”发生,明英宗被俘,五十万大军覆没,京城震动,人心惶惶之际,是于谦力排南迁之议,毅然拥立景帝,调兵遣将,亲自督战,最终保住了大明江山。这一系列举动,正是“烈火焚烧若等闲”的真实写照。面对国家存亡的烈火,他无所畏惧,从容镇定。可惜,英雄的结局往往是悲剧的。后来英宗复辟,于谦因“迎立外藩”的莫须有罪名被诬杀。临刑之际,他写下“粉身碎身浑不怕,要留清白在人间”的绝笔,这早已不是在写石灰,而是在写自己一生的信仰与归宿。他的“千锤万凿”,是几十年官场的风雨洗礼;他的“烈火焚烧”,是“土木堡”国难当头的巨大考验;他的“粉骨碎身”,是最终蒙冤受死的悲惨结局。而他所追求的“清白”,不仅是个人的名誉,更是他为之奋斗一生的国家社稷的清明与安宁。这种将个人命运与国家命运、将人格理想与物象品格无缝对接的写法,使得诗歌的情感浓度与思想深度达到了前所未有的高度。

因此,石灰吟背后的历史背景与于谦的个人品格,共同构成了这首诗不朽价值的基石。这首诗之所以在明朝乃至后世产生巨大影响,是因为它精准地击中了时代的精神需求。明朝中期,官场腐败,士大夫阶层普遍存在一种道德焦虑与人格反思。于谦的出现,以及《石灰吟》所高扬的这种清廉刚正、不怕牺牲的精神,为整个社会树立了一个光辉的道德标杆。它像一声惊雷,唤醒了许多沉睡的良知,成为无数正直之士砥砺品行的座右铭。在那个黑暗与光明激烈交锋的年代,要留清白在人间精神内涵显得尤为珍贵。这“清白”,是对个人道德操守的极致要求,是对社会责任的无悔担当,更是对历史评价的坦然自信。它超越了单纯的忠君思想,蕴含着更为深沉的民本情怀与家国大义。于谦死后,冤案昭雪,他的事迹与这首诗广为流传,人们传颂的不仅仅是一个人的悲剧,更是一种精神的胜利。这种精神,即无论环境多么恶劣,无论个人遭遇多么不幸,都要坚守内心的道义与纯净,为理想和信念献出一切。

时至今日,《石灰吟》的魅力非但没有衰减,反而历久弥新。它的出名,已经从一个历史事件演变为一个文化现象。在现代语境下,这首诗的价值得到了新的延伸。它不再仅仅是官员的警世恒言,更成为各行各业人士的精神食粮。科研工作者,在面对一次次失败时,需要“烈火焚烧若等闲”的坚韧;创业者,在开辟新领域的道路上,需要“千锤万凿出深山”的毅力;而我们每一个普通人,在纷繁复杂的社会中,都需要“要留清白在人间”的底线与坚持。这首诗提醒我们,生命的价值不在于长短,而在于其燃烧时的光与热;人生的意义不在于拥有多少,而在于留下了什么。石灰从无生命的石头,变成了有精神的象征;于谦从一位历史人物,变成了一种文化符号。二者在诗中融为一体,共同诠释了奉献、牺牲与坚守的伟大。

《石灰吟》的流传,本质上是人类对崇高品格永恒向往的体现。它用最简单的意象,构建了最丰沛的精神世界。我们读这首诗,看到的不仅是石灰的煅烧过程,更是灵魂的淬炼之旅。它迫使我们思考:当面临人生的“千锤万凿”与“烈火焚烧”时,我们能否做到“若等闲”?当一切尘埃落定,我们又能在世间留下怎样的“清白”?这首诗之所以如此出名,正因为它像一面清澈的镜子,映照出我们内心深处对纯粹与伟大的渴望,并给予我们一份沉甸甸的力量,去追求那份属于自己的、无悔于天地的“清白”。