云南志愿兼职靠谱吗,一部手机做志愿和志愿填报平台有哪些?

本文深入探讨云南志愿兼职的可靠性,揭秘如何用一部手机高效完成志愿服务与时长记录。同时,我们将全面解析主流的可靠志愿服务APP及高考志愿填报平台,为学生和家长提供清晰的指引,帮助大家在数字时代下,安全、便捷地参与公益与规划未来。

“用手机做志愿还能赚钱?”这样的疑问在云南的大学校园里并非少数,它精准地戳中了当代学生群体的两大诉求:参与社会实践的渴望与灵活获取报酬的期待。然而,当“志愿”与“兼职”这两个词被捆绑在一起时,其背后的可靠性就成了首要审视的问题。我们必须明确,真正的志愿服务核心在于其公益属性和非营利性,它是一种奉献,而非交易。市面上出现的所谓“高薪志愿兼职”,往往鱼龙混杂,可能涉及虚假宣传、信息套取,甚至是将学生置于灰色地带的非法活动。辨别其真伪,需要我们回归志愿服务的本源,审视其组织方是否为正规的官方机构或注册备案的公益组织,活动内容是否具有明确的社会价值。对于云南地区的学生而言,最稳妥的渠道莫过于通过学校团委、学生会发布的官方招募信息,或关注“志愿云南”等官方平台的活动通知。任何要求预先缴纳费用、提供过于敏感的个人隐私信息或承诺“轻松高薪”的“志愿兼职”,都应亮起红灯,保持高度警惕。

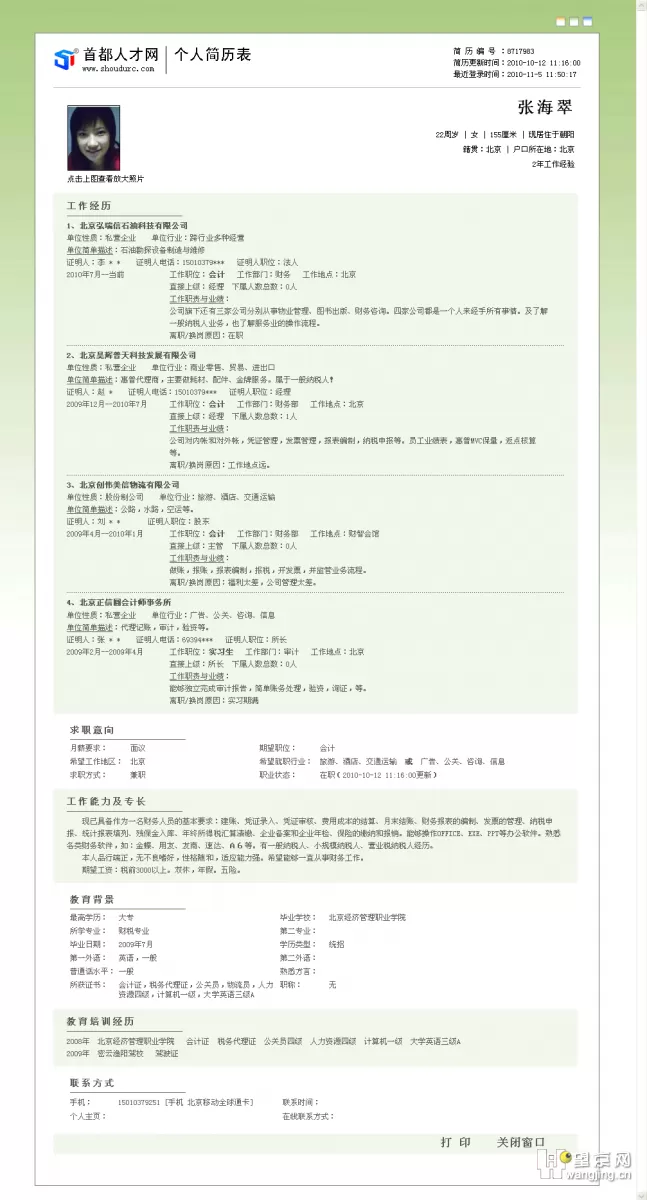

随着数字化进程的深入,“一部手机做志愿”已从设想变为现实,其便捷性极大地降低了参与公益的门槛。这种模式的实现,依赖于一套成熟的线上记录与认证体系。其核心运作流程通常是这样的:首先,用户需要在官方指定的志愿服务APP或小程序上完成实名注册,生成个人专属的电子志愿者档案。当参与线下活动时,组织者会提供一个动态二维码或定位签到功能。志愿者在活动开始和结束时,通过手机扫码或GPS定位,即可完成签到与签退。系统会自动计算服务时长,并实时记录在个人档案中,形成一份不可篡改、可供查询的“电子志愿护照”。这种模式的精髓在于透明化与可追溯性,它彻底告别了过去纸质记录易丢失、难核实的弊端。对于学生而言,这不仅意味着参与志愿活动变得随时随地,更重要的是,这份由权威平台记录的志愿服务时长,已成为综合素质评价、评奖评优乃至部分高校升学录取中的重要参考依据。因此,掌握如何用一部手机高效、规范地完成志愿时长记录,是每一位现代学生必备的数字素养。

那么,究竟有哪些可靠的志愿服务APP和平台可供选择呢?我们可以将其大致分为几类。第一类是全国性的官方旗舰平台,首推“志愿汇”。这款由共青团中央指导开发的APP,是目前国内覆盖面最广、权威性最高的志愿服务综合平台。它不仅与全国各地的志愿者组织实现了数据互通,其记录的志愿服务时长在全国范围内都具有高认可度。第二类是地方性的官方平台,例如云南省的官方系统通常也会嵌入到“一部手机办事通”或类似的政务APP中,这些平台发布的活动更接地气,与本地的社会需求结合紧密。第三类是高校内部的管理系统,许多云南的大学都开发了自己的志愿服务小程序或与校园卡系统绑定,学生在校内或参与学校组织的活动时,通过这些系统记录时长最为便捷。在使用这些平台时,务必认准其官方背景,并通过正规应用商店下载,避免使用来源不明的第三方应用,以防个人信息泄露或记录不被认可。

当我们将视线从“服务社会的志愿”转向“规划未来的志愿”——即高考志愿填报时,数字平台同样扮演着不可或缺的角色。对于云南的考生和家长而言,信息不对称是填报志愿时最大的挑战。此时,专业的志愿填报平台就成了得力的辅助工具。首先要明确的是,最权威、最核心的信息源永远是“云南省招生考试院”官网。这里发布的每一分一段表、各院校历年录取分数线、招生计划简章,都是决策的根本依据。然而,官方数据往往较为原始,需要用户自行加工分析。这时,商业类志愿填报平台的价值就体现出来了。诸如“掌上高考”、“夸克高考”、“优志愿”等平台,它们的核心功能在于数据的整合与可视化呈现。用户可以通过输入自己的分数、位次,快速筛选出“冲、稳、保”三个梯度的院校列表,查看专业的详细介绍、就业前景分析,甚至进行模拟填报。但使用这类平台时,必须保持清醒的头脑:它们提供的推荐是基于算法和过往数据,是一种概率性的参考,而非绝对的真理。考生应将其作为信息检索和辅助决策的工具,最终的决策必须结合个人兴趣、职业规划以及对官方信息的核实判断,切勿完全迷信平台的“智能推荐”。

从参与志愿服务到完成高考志愿填报,这两件事看似分属不同的人生阶段,却在数字化时代下被无形地串联起来,共同构成了当代青年成长路径上的重要坐标。前者是“知行合一”的实践,在服务社会的过程中认识自我、塑造品格;后者是“审时度势”的规划,为未来的学术与职业生涯铺设基石。一个充满社会责任感的志愿者形象,其丰富的社会实践经历,在高校的综合素质评价体系中,正逐渐成为一块重要的加分项。这便是数字平台的双重价值所在:它们既是记录过往付出与成长的“记事本”,又是启迪未来方向与可能的“导航仪”。无论是“志愿汇”上积累的每一个小时,还是在志愿填报平台上进行的每一次模拟推演,都是学生在为自己的未来画像增添色彩。这种连接,使得“奉献”与“发展”不再是割裂的概念,而是相辅相成、彼此成就的闭环。

然而,便利之下亦有隐忧。志愿服务APP的普及,可能导致“功利化”倾向,部分参与者将时长视为唯一目的,忽视了服务本身的意义。志愿填报平台的信息过载与算法“黑箱”,也可能加剧家长的焦虑,甚至引导同质化的选择。未来的挑战在于如何引导技术向善,让平台回归其服务本质。或许,将AI技术与心理咨询、生涯规划更深度地融合,为学生提供更人性化的指导;利用区块链技术确保志愿服务记录的绝对安全与公正,将是下一阶段的发展方向。技术的演进终将为人服务,而驾驭这些工具的我们,更需要保持一份清醒与定力。

在数字浪潮下,手机已成为连接个人善意与社会需求的桥梁,也是擘画未来学业路径的罗盘。真正的“靠谱”,并非源于某个平台或应用的承诺,而是根植于使用者自身的辨别力与那份纯粹的行动初心。当指尖的每一次滑动都伴随着审慎的思考和真诚的付出,无论是在云南的乡间小道,还是在未来的大学殿堂,我们留下的数字足迹才会坚实而有温度。