互联网副业直播适合新手上班族和国企员工吗?要啥条件?

互联网副业直播对新手上班族和国企员工而言,是机遇还是挑战?本文深度剖析其适配性,明确所需核心条件与个人准备。探讨如何选择合适的直播项目,并有效规避风险、平衡主业与副业的关系,为寻求额外收入的你提供一份务实的行动指南。

对于身处稳定但节奏相对刻板的环境中的上班族,特别是国企员工而言,互联网副业直播像是一扇透出微光的窗,充满了诱惑与未知。它适合吗?答案是肯定的,但绝非坦途。这更像是一场需要精心策划、步步为营的个人“微创业”,而不是简单地打开手机摄像头就能成功的游戏。它的核心价值,不仅在于潜在的额外收入,更在于个人能力的多维度锻炼与视野的拓展。然而,这条路也布满了与主业冲突、精力透支和政策风险等暗礁。因此,在决定投身之前,我们必须进行一次彻底的自我审视与环境分析。

首先,需要彻底打破对“直播”的刻板印象。一提到直播,许多人脑海中浮现的或许是声嘶力竭的带货主播或是光鲜亮丽的才艺网红。这种认知极大地限制了普通人的想象力。实际上,直播的形态早已百花齐放。对于新手上班族和国企员工,最契合的赛道往往不是那些竞争白热化的泛娱乐领域,而是能够与自己专业、兴趣或生活经验深度结合的知识型、服务型或兴趣型直播。例如,一位程序员可以在下班后直播写代码,解答技术难题;一位会计可以分享财税知识,帮助小微企业主;一位书法爱好者可以直播练字,与同好交流心得。这种模式的直播,启动成本极低,对颜值和表现力的要求也更为宽容,它更看重的是你的专业积累与真诚分享。这才是上班族和国企员工切入直播副业最舒服、也最可持续的姿态。

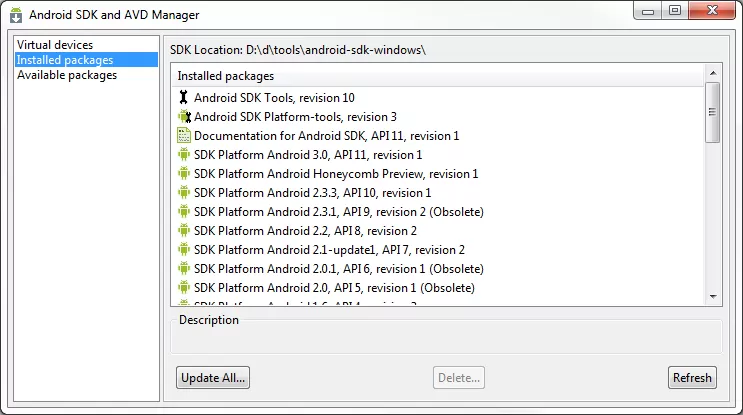

明确了方向,接下来便是审视“要啥条件”这个核心问题。这可以分为“硬件”与“软件”两个层面。硬件上,一部性能尚可的智能手机、一个稳定的网络环境、一个基础的麦克风,几乎是全部的物理门槛。但更重要的是两个常被忽略的“硬件”:一是固定的、不被打扰的私密空间,这对于需要兼顾家庭和邻里关系的上班族至关重要;二是可支配的、整块的业余时间,哪怕是每周固定的两三个晚上,也需要家人的理解与支持。而软件条件,则是决定成败的关键。首当其冲的是强大的心理素质,你要能坦然面对初期只有个位数观众的尴尬,并坚持输出;其次是基础的内容规划能力,不能想到哪播到哪,需要有一个大致的主题框架;再者,对于国企员工而言,政策红线意识是生命线,必须清晰了解单位的规章制度,确保副业行为不触犯任何纪律,内容上杜绝任何敏感话题,做到绝对的安全与低调。这些“软件”的准备,远比购买设备来得复杂和重要。

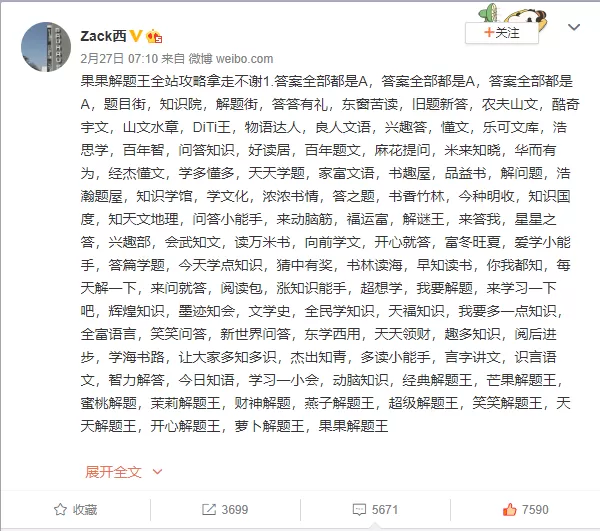

那么,哪些是适合上班族的直播副业项目呢?选择的关键在于“低风险、轻资产、易启动”。我推荐几个方向供参考:第一,职场技能分享。这是将主业价值最大化的最佳途径。你可以是PPT制作高手、Excel达人,也可以是项目管理专家,将这些技能系统化地分享出来,既能帮助他人,也能巩固自己的专业地位。第二,垂直爱好讲解。如果你对茶道、烘焙、手办、绿植等有深入研究,完全可以将其打造成直播内容。这种直播自带粉丝粘性,社群氛围浓厚,变现路径也相对清晰。第三,地方生活/文化探店。利用周末时间,探访城市里有特色的小店、展览或历史遗迹,以第一视角进行直播分享。这不仅能满足你的探索欲,也能为同城观众提供有价值的信息。第四,读书/知识陪伴。选择一个你擅长的领域,每晚直播一小时,与观众共读一本书,或就某个话题进行深度探讨。这种“知识陪伴”型直播,门槛极低,但对主播的知识储备和逻辑思辨能力要求较高。选择项目时,切忌盲目跟风,而应深挖自身,找到那个能让你长期保持热情的切入点。

最后,也是最核心的一环,是如何处理直播副业对主业的影响与平衡。这并非一道单选题,而是寻求共生的艺术。原则一:主业永远是根基。任何时候都不能因为直播副业而影响本职工作的表现,这是底线。原则二:精力管理优于时间管理。上班族白天已经消耗了大量脑力,晚上的直播如果再是高强度输出,很容易导致精力枯竭。因此,直播内容应尽量选择自己熟悉且轻松的领域,避免将副业变成第二份高压工作。原则三:建立清晰的边界感。在时间上,严格划定直播时段,绝不侵占工作和休息时间;在身份上,除非万不得已,否则不要在直播中透露具体的工作单位等信息,尤其是在国企工作的朋友,低调是保护自己的最佳方式。事实上,一个成功的副业,甚至可以反哺主业。比如,通过直播锻炼出的公开表达能力和逻辑思维能力,能让你在工作汇报中更加自信从容;通过运营社群学到的用户思维,也能让你更好地理解客户和同事的需求。这种正向的循环,才是我们追求的终极目标。

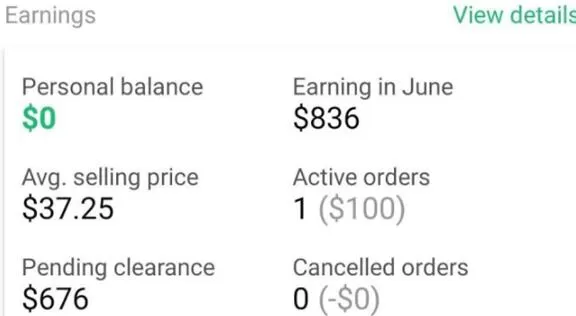

踏上这条直播副业之路,你将遇到的挑战远不止于此。平台的算法变化、观众喜好的转移、变现渠道的瓶颈,每一个都可能让你中途放弃。破局的关键在于持续学习与灵活调整。初期不要把目标定在赚钱上,而是把重心放在打磨内容、服务好早期观众上,哪怕只有十个人,也要把他们当作最珍贵的伙伴。当你真正为他人创造价值时,回报自然会水到渠成。直播副业,对于新手上班族和国企员工来说,更像是一面镜子,它照见的不仅是商业世界的逻辑,更是你自身的潜能、自律与对生活的热爱。它不是逃离现实的捷径,而是在现实土壤之上,开辟出的一块属于自己的试验田,耕耘的过程,本身就是一种收获。