兼职不签合同违法吗,双倍赔偿怎么算,到期不续签要赔吗?

深入解析兼职不签劳动合同的法律风险,明确未签劳动合同双倍工资赔偿标准的具体计算方法。探讨兼职合同到期不续签是否需要经济补偿,并厘清非全日制用工与全日制用工的核心区别,为兼职劳动者提供清晰的劳动纠纷维权指引,保障自身合法权益。

在探讨兼职用工的法律问题时,许多人心中都萦绕着几个核心疑问:不签合同是否违法?所谓的“双倍工资”究竟如何计算?合同到期后,用人单位不续签是否需要给予补偿?这些问题看似简单,实则牵涉到《劳动合同法》中关于非全日制用工与标准全日制用工的深刻分野。要准确回答这些问题,我们必须首先打破“兼职”这一模糊概念带来的认知误区,从法律定义的层面进行剖析。

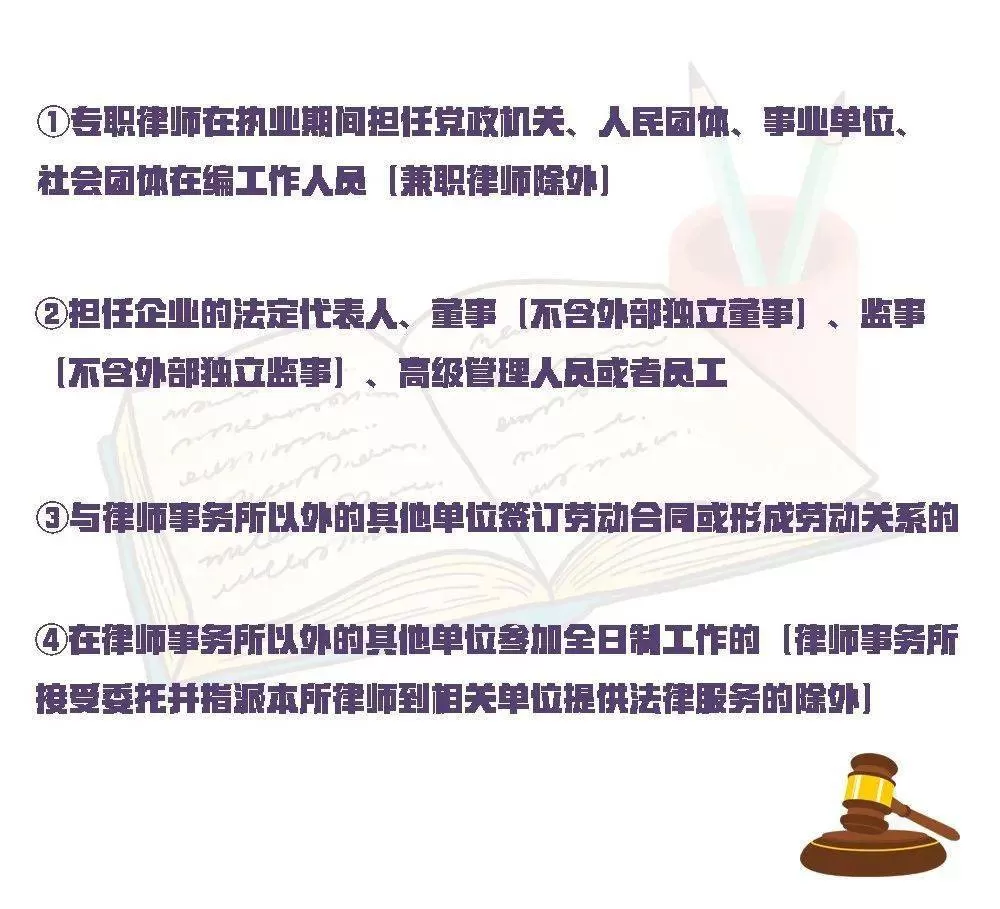

首先,法律意义上的“兼职”主要指向非全日制用工。根据我国《劳动合同法》第六十八条的规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这一定义是理解所有后续问题的关键分水岭。如果一份“兼职”的工作时长和强度已经突破了上述限制,例如每天工作六七个小时,每周工作五天,那么即便用人单位口头称之为“兼职”,其在法律性质上也可能被认定为事实上的全日制劳动关系,而不再是受特殊规则约束的非全日制用工。这一区分直接决定了用人单位是否必须签订书面合同,以及劳动者能否主张双倍工资赔偿。

那么,回到第一个问题:兼职不签合同违法吗?答案是:视情况而定。对于严格意义上的非全日制用工,法律规定“可以订立口头协议”。这意味着,在不超出法定工时上限的前提下,用人单位与劳动者仅通过口头约定工作内容、报酬标准等,并不构成违法。然而,这不代表没有风险。口头协议的最大弊端在于其举证困难。一旦发生薪资拖欠、工伤认定或工作内容争议,劳动者将面临难以证明劳动关系存在的窘境。因此,即便法律允许,从保障自身权益的角度出发,兼职者依然应主动要求签订一份简明的书面协议,明确双方的权利义务。反之,如果所谓的“兼职”实质上是全日制用工,那么根据《劳动合同法》第十条,用人单位必须在自用工之日起一个月内与劳动者订立书面劳动合同。若超过一个月未签,则明确构成了违法,劳动者有权主张相应的法律后果。

这就引出了第二个核心问题:双倍赔偿怎么算?这里需要明确,未签劳动合同双倍工资赔偿标准的适用对象,是那些应当签订而未签订书面劳动合同的全日制用工关系。对于合法的非全日制用工,由于其本身就可以口头约定,因此不存在双倍工资罚则的适用空间。对于被认定为全日制用工的“兼职”,双倍工资的计算方式如下:惩罚性赔偿的起算时间为用工之日满一个月的次日,截止时间为补订书面劳动合同的前一日,但最多不超过十一个月。计算基数为劳动者当月的应得工资,不包括加班费、非常规性奖金等非固定收入。举个例子,小张在一家公司从事“兼职”,实际工作模式为全日制,月薪5000元,但公司一直未与他签订合同,他在工作满一年后离职。那么他可以主张的双倍工资赔偿,是从第二个月开始计算,最多11个月,即5000元/月 × 11个月 = 55000元。这笔赔偿是对用人单位违法行为的惩罚,也是对劳动者因缺乏书面合同而可能面临权益受损的一种补偿。

接下来,我们探讨第三个问题:到期不续签要赔吗?这个问题同样需要区分用工性质。对于非全日制用工,其终止用工的灵活性极高。《劳动合同法》第七十一条规定,非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工时,用人单位不向劳动者支付经济补偿。因此,如果兼职者属于非全日制用工,那么无论合同到期与否,用人单位决定不再续用,都无需支付任何经济补偿金。然而,对于事实上的全日制用工,情况则完全不同。如果双方签订的是固定期限劳动合同,合同到期后,用人单位决定不续签,或者提出降低原合同约定条件续签而劳动者不同意的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿。经济补偿的标准是按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。这里的“月工资”是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

面对这些复杂的法律规则,兼职劳动者应当如何有效维权?兼职劳动纠纷如何维权成为了一个现实课题。核心在于证据意识的建立。无论是否签订合同,都应有意识地收集和保留能够证明劳动关系存在的证据,例如:盖有公司公章的工牌、工作证、考勤记录、工资银行流水、工作安排的微信或钉钉聊天记录、同事的证言等。这些证据在维权过程中至关重要。当权益受到侵害时,维权路径通常包括:首先尝试与用人单位协商解决;协商不成,可向用人单位所在地的劳动监察大队投诉举报;若调解无效,则应在法定时效内(通常为知道或应当知道权利被侵害之日起一年)向劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁;对仲裁裁决不服的,除法律另有规定外,可以向人民法院提起诉讼。

法律的框架为兼职用工划定了清晰的界限,也为劳动者的权益提供了坚实的后盾。理解并善用这些规则,并非为了挑起对立,而是为了在灵活的用工模式中,建立起一种基于尊重与契约精神的良性互动。对于劳动者而言,清晰的法律认知是自我保护的铠甲;对于用人单位而言,合规用工则是规避风险、实现长远发展的基石。在日益多元化的就业形态下,唯有双方都对规则心存敬畏,才能共同营造一个健康、有序的用工环境,让每一份付出都能获得应有的尊重与回报。