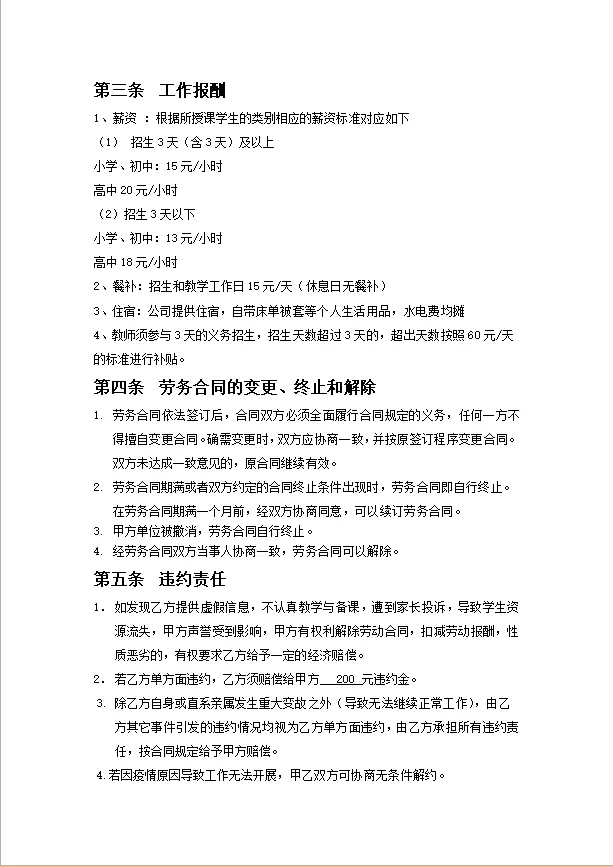

兼职临时工到底签不签合同,工资走私户咋处理,工伤保险有吗?

深入探讨兼职临时工不签合同怎么办的困境,解析工资走私户如何处理维权的法律风险与应对策略。文章详细阐述了非全日制用工法律规定,明确临时工有没有工伤保险的界定标准,为灵活就业者提供权威的法律指引与权益保障方案,助你从容应对职场挑战。

在当下的就业生态中,灵活用工已成为一种常态,但随之而来的法律模糊地带也让无数求职者陷入困惑。当一份“来去自由”的兼职或临时工作摆在面前,我们首先需要扪心自问:这看似轻松的合作背后,我的权益是否真的“裸奔”?兼职临时工不签合同,这种普遍现象究竟是常态还是隐患?当工资走私户,即通过微信、支付宝甚至现金发放成为唯一选择时,我们又该如何巧妙地保全证据,为潜在的维权之路铺就基石?更重要的是,一旦工作中不慎发生意外,临时工有没有工伤保险这道最后的防线,是否对我们开放?这些问题,环环相扣,直接关系到每一位灵活就业者的切身利益与职业安全感。

首先,我们必须撕开“兼职不用签合同”这个普遍存在的认知误区。很多人认为,临时性的、非全日制的工作就是一份口头约定,干一天活拿一天钱,无需书面合同的束缚。这种想法是极其危险的。根据我国《劳动合同法》的规定,非全日制用工法律规定明确指出,从事非全日制工作的劳动者,用人单位可以与其订立口头协议。请注意,这里用的是“可以”,而非“必须”或“只能”。这意味着口头协议是被法律允许的,但它绝不等于“没有合同关系”。事实上,只要你与用人单位之间存在着管理与被管理的关系,你付出劳动,对方支付报酬,无论是否签订了书面文件,事实劳动关系就已经成立。这种事实劳动关系,同样受到劳动法的保护。那么,面对兼职临时工不签合同怎么办的困境,最主动的策略是争取签订一份简单的书面协议,哪怕只是双方确认的电子文档,明确工作内容、时长、报酬标准及支付方式。如果对方坚决不签,你就必须立刻开启“证据保全模式”。保存好所有涉及招聘、工作安排、薪酬确认的聊天记录,保留你的考勤截图、工作成果提交记录,甚至可以自己制作一份工作日志。这些看似琐碎的记录,在发生争议时,将成为证明劳动关系存在的关键证据。

接下来,谈谈“工资走私户”这个棘手问题。工资不走对公账户,通过个人微信、支付宝或现金发放,在临时用工市场屡见不鲜。用人单位此举的动机不难揣测——规避税务监管、减少社保缴费成本、降低用工的“合规”痕迹。对于劳动者而言,这却是一个巨大的陷阱。最大的风险在于,这种支付方式几乎没有官方记录,一旦发生拖欠克扣,你将面临举证困难的窘境。面对工资走私户如何处理维权,我们需要采取组合拳。第一,积极争取通过银行转账接收工资,并在转账时注明“X年X月工资”。如果无法实现,那么在每次通过微信或支付宝收款后,务必主动向对方发送一条确认信息,例如“已收到X公司支付的X月工资共计XXXX元,金额确认无误”,并截图保存。如果是现金支付,最稳妥的方式是要求对方出具签章的收据或工资条,如果对方拒绝,可以在领取现金时,进行同步的录音或录像,清晰记录时间、地点、支付人、金额及事由。这些看似“多余”的动作,恰恰是在非正规支付环境下保护自己的智慧之举。同时,要明确,工资“走私户”本身并不能豁免用人单位的法律责任,只要有证据证明支付事实和金额,在劳动仲裁或诉讼中依然可以被认定为有效工资发放记录。

最后,我们来聚焦最核心的安全屏障——工伤保险。很多人想当然地认为,临时工、兼职人员根本没有工伤保险。这个答案,既对也不对,关键在于如何界定你的身份。如果你属于法律意义上的“非全日制用工劳动者”,那么《工伤保险条例》明确规定,用人单位必须为你缴纳工伤保险。这是法律的强制性规定,不因你是兼职或临时工而免除。用人单位以“你是临时工”为由不为缴纳,是明确的违法行为。在这种用工模式下,一旦发生工伤,理赔流程与正式职工基本一致。然而,现实中大量存在的并非“非全日制用工”,而是“劳务关系”。比如,在校学生的实习、个人承揽某项一次性业务、或者已经领取养老金的返聘人员等,这些情况通常被认定为劳务关系而非劳动关系。在这种情况下,用人单位确实没有法定义务为你缴纳工伤保险。那么,这是否意味着临时工有没有工伤保险的答案就是“没有”了呢?并非如此。在劳务关系中,虽然不适用《工伤保险条例》,但可以根据《民法典》中关于“个人劳务”的规定,要求接受劳务一方承担相应的侵权责任。也就是说,如果工作中受伤,你依然可以向用人单位主张人身损害赔偿。因此,明确自己的用工属性至关重要。在入职之初,就要尽可能弄清楚自己是被当成“非全日制员工”还是“劳务人员”,这将直接决定你所适用的法律框架和维权路径。

面对灵活用工的种种不确定性,我们并非只能被动接受。构建个人权益的“防火墙”,需要从源头做起。首先,要摒弃“多一事不如少一事”的妥协心态,勇敢地向用人单位询问合同、社保等核心问题,这既是了解对方合规度的过程,也是彰显自身权利意识的开始。其次,要学会“留痕”,养成保存一切沟通记录和工作痕迹的习惯。数字时代的痕迹,就是你最有力的“证人”。再者,要拓宽信息渠道,主动了解非全日制用工法律规定等与自身密切相关的法律知识,做到心中有数,遇事不慌。当你掌握了基本的法律框架,就能在与用人单位沟通时更有底气,也能更准确地识别和规避风险。记住,法律的保护不会自动降临,它需要你用知识去唤醒,用行动去争取。每一次对合同的争取,每一次对证据的留存,每一次对不合理现象的质疑,都是在为自己和整个灵活就业群体的生态改善贡献力量。你的职业尊严与安全,终究要靠自己坚实的法律认知和审慎的行动来捍卫。