兼职人员入职要办手续吗?离职和社保这些事儿用不用弄?

兼职人员入职要办手续吗?离职和社保这些事儿用不用弄?本文深入解析非全日制用工的劳动关系,明确兼职人员入职手续、离职流程及社保缴纳规定。无论是企业HR还是兼职者,都能清晰了解灵活用工下的权责,避免法律风险,保障自身权益,实现高效合规的合作。

许多人想当然地认为,兼职不过是“打个零工”,简单到不需要任何书面约定,更别提繁琐的入职和离职流程。这种观念存在巨大的法律风险与实践隐患。兼职,在法律框架下通常被界定为“非全日制用工”,它虽然相较于全日制劳动关系更为灵活,但其本质依然是劳动关系,受到《劳动合同法》等相关法律法规的约束。因此,探讨兼职人员入职手续、离职程序以及社保问题的必要性,绝非小题大做,而是对用工双方权益的根本保障。

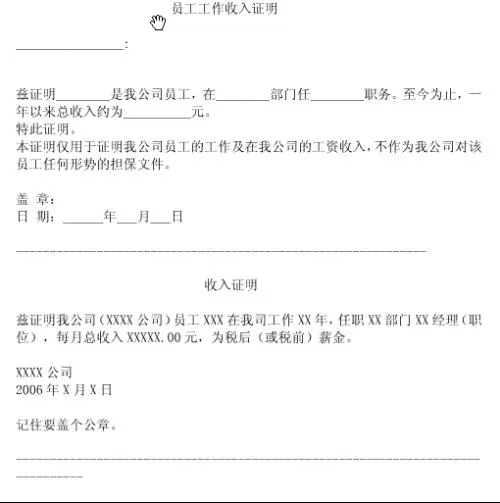

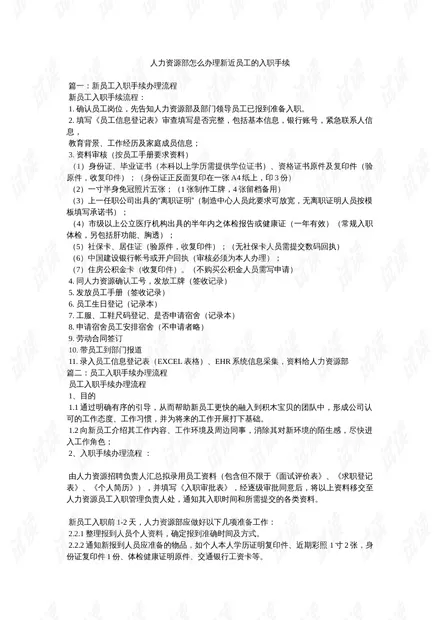

首先,我们来厘清兼职人员入职手续的核心要义。它远比正式员工的全套入职流程简化,但关键的确认环节不可或缺。最基本的,是核实兼职者的身份信息,要求其提供有效身份证件复印件是第一步,这既是建立人事档案的基础,也是在发生意外时能够及时联系到本人或其家人的重要凭证。其次,也是最容易被忽视的一点,是签订一份书面协议。虽然《劳动合同法》允许非全日制用工的口头协议,但从风险规避和权责明确的角度出发,一份简洁明了的《兼职协议》或《非全日制用工协议》至关重要。这份协议应至少包含以下内容:工作岗位、工作内容、工作时间(通常每周不超过24小时)、劳动报酬的计算与支付周期(支付周期最长不得超过15日)、以及双方约定的其他事项。有了这份白纸黑字的约定,就能有效避免日后因“我以为是做这个”、“他说工资是那个数”这类口头模糊表述而产生的纠纷。此外,根据岗位性质,可能还需要进行简单的安全培训或岗位技能告知,确保兼职者了解工作环境的基本风险。这些看似琐碎的步骤,共同构成了兼职用工关系的“安全阀”,是规范管理的起点。

接下来,是整个兼职话题中最复杂也最引人关注的部分:兼职员工社保缴纳规定。这是一个普遍存在的认知误区。根据我国现行法律规定,用人单位原则上必须为建立全日制劳动关系的员工缴纳“五险一金”。然而,对于非全日制用工的兼职人员,情况则有所不同。法律条文明确规定,用人单位应当按照国家有关规定为建立劳动关系的非全日制劳动者缴纳工伤保险费。这意味着,为兼职员工缴纳工伤保险是企业的法定义务,而其他四项保险(养老、医疗、失业、生育)则没有强制要求企业缴纳。这背后的逻辑是,兼职人员往往已有其主要的社会关系(如学生、已有全职工作者、灵活就业参保者等),法律允许其通过其他渠道参加社会保险。因此,企业不能以“兼职”为名,逃避本应承担的全日制员工的社保责任,但对于真正的非全日制兼职,其主要法定社保义务仅限于工伤保险。当然,一些有远见和责任感的企业,为了吸引和留住优秀的兼职人才,可能会在协议中约定为其购买商业意外险或补充医疗保险,这属于企业自愿的福利范畴,值得提倡。对于兼职者个人而言,如果确实需要完整的社保保障,可以户籍所在地或居住地以“灵活就业人员”身份自行缴纳职工社保,这也是保障自身权益的重要途径。

当合作关系结束时,兼职离职需要办理什么手续?这个问题同样体现了非全日制用工的灵活性。法律赋予了双方极大的解除自由。兼职者可以随时通知用人单位终止用工,无需提前申请,也无需任何理由。同理,用人单位也可以随时通知兼职者终止用工,且无需支付经济补偿金。这种“来去自由”是灵活用工的核心特征。但是,法律上的“无需”不等于实践中的“不该”。一个规范运作的企业,仍应完成基本的离职手续。这其中,最重要的一环是薪酬的最终结算。必须在约定的最后工作日或离职当日,结清所有应付劳动报酬,不能拖欠。其次,是工作交接。如果兼职岗位涉及一些工具、账号、客户信息等,应要求其办理清晰的交接清单,确保工作的连续性。再次,是收回公司财产,如工牌、钥匙、工作服等。最后,开具一份离职证明虽然不是法律强制要求,但对于兼职者未来寻找其他工作或办理某些个人事务(如申请失业金,虽然兼职者通常不符合条件)可能会有帮助,作为善意的体现,企业可以应要求提供。整个过程强调的是“清晰、及时、无拖欠”,好聚好散,既是对劳动者付出的尊重,也是维护企业自身声誉的必要举措。

深入来看,处理这些问题的背后,是对非全日制用工劳动关系本质的理解和尊重。这种关系是数字经济和零工经济时代的产物,它满足了企业对弹性人力成本的需求,也为劳动者提供了多样化的收入来源和时间自主权。然而,这种灵活性也带来了新的挑战。一方面,部分企业利用其“灵活”外衣,行“规避责任”之实,将本应属于全日制的工作拆分为兼职,损害劳动者权益;另一方面,兼职者自身法律意识淡薄,不懂得主动要求签订协议、维护权益,一旦发生纠纷往往处于被动。未来的趋势是,随着灵活用工模式的普及,相关的法律法规会更加细化和完善,对双方的权利义务界定会更加清晰。监管部门对企业的用工合规性检查也会更加严格。因此,无论是用工方还是提供劳动的一方,都应摒弃“兼职=随便”的旧观念,主动学习相关法律知识,将规范化操作内化为自觉行为。

举个例子,大学生小张利用课余时间在一家书店做兼职,约定每天工作4小时,每小时25元,每周五结算工资。入职时,书店负责人让他填了一张个人信息表,并签了一份一页纸的《兼职协议》,明确了工作时间和报酬标准。这份简单的协议,就是入职手续的核心。工作中,书店为他购买了工伤保险,这符合法律规定,也让他感到安心。学期末,小张因准备期末考试需要辞职,他提前三天告诉了店长,店长表示理解,并在他最后一天工作结束后,当场将本周的工资结清,并让他交接了负责的图书整理区。小张的这段经历,就是一个理想的、合规的兼职用工范本。它清晰地展示了,手续的简便不等于程序的缺失,社保的选择不等于权益的空白,离职的自由不等于责任的免除。

归根结底,处理兼职人员的入职、离职与社保问题,其核心价值在于构建一种清晰、透明、互信的短期合作关系。它考验的不仅是企业HR的专业能力,更是企业自身的管理哲学和人文关怀。对于兼职者而言,提升自我保护意识,主动要求明确权责,则是在灵活就业浪潮中安身立命的必备技能。当用工双方都能正视这些“事儿”,并按照规则和共识去处理,兼职就不再是一件充满不确定性的“零工”,而是一种高效、安全、双赢的现代劳动合作形态。