兼职人员签劳动合同还是劳务合同,哪个更有效,法律咋说?

兼职人员签合同,选劳动合同还是劳务合同?本文深入剖析两者在法律关系、社保缴纳及权益保障上的核心区别。明确非全日制用工的法律界定与潜在风险,助您厘清思路,根据自身情况做出最有利且合规的选择,有效规避用工纠纷。

兼职人员签合同,一个看似简单却暗藏法律玄机的问题,直接关系到个人权益的保障与企业的用工风险。选择劳动合同还是劳务合同,绝非一字之差,其背后是两种截然不同的法律关系、权利义务结构和社会责任承担方式。许多求职者和用工方都存在一个普遍的误区:认为兼职就该签劳务合同。这种想当然的判断,往往导致权益受损或法律纠纷。要厘清这个问题,我们必须从法律的根本定义出发,深入剖析两者在实践中的巨大差异。

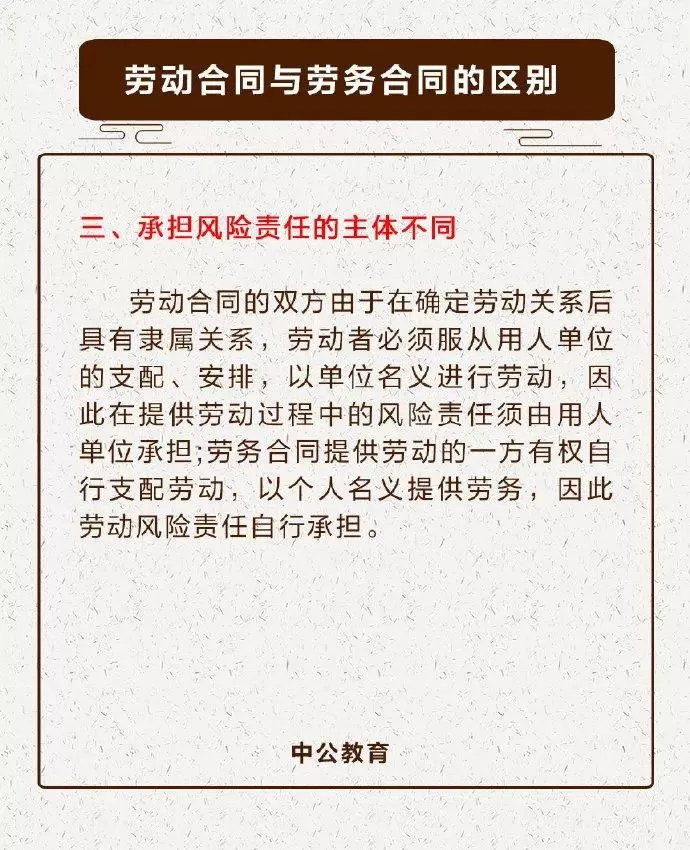

首先,我们需要明确两种合同的本质区别在于法律关系的不同。劳动合同调整的是“劳动关系”,其核心特征是人身依附性和组织从属性。这意味着签订劳动合同的兼职人员,在法律上被视为用人单位的成员,需要遵守单位的规章制度,接受其管理和指挥,工作内容是单位业务的有机组成部分。这种关系受到《劳动法》与《劳动合同法》的强力保护,法律的天平会向相对弱势的劳动者一方倾斜。而劳务合同调整的是“民事关系”,其双方是平等的民事主体。提供劳务的一方(如兼职设计师、临时顾问)并非用人单位的员工,不受其内部规章制度的约束,双方关注的是劳务成果的交付,而非劳动过程的管理。这种关系主要由《民法典》中的合同编来规范,遵循的是“意思自治、平等自愿”的原则。打个比方,签劳动合同的兼职店员,像是船上的水手,需要听从船长的统一调度;而签劳务合同的兼职IT维护员,则像是被请来修理船只的临时工程师,修好就走,只对修理结果负责。

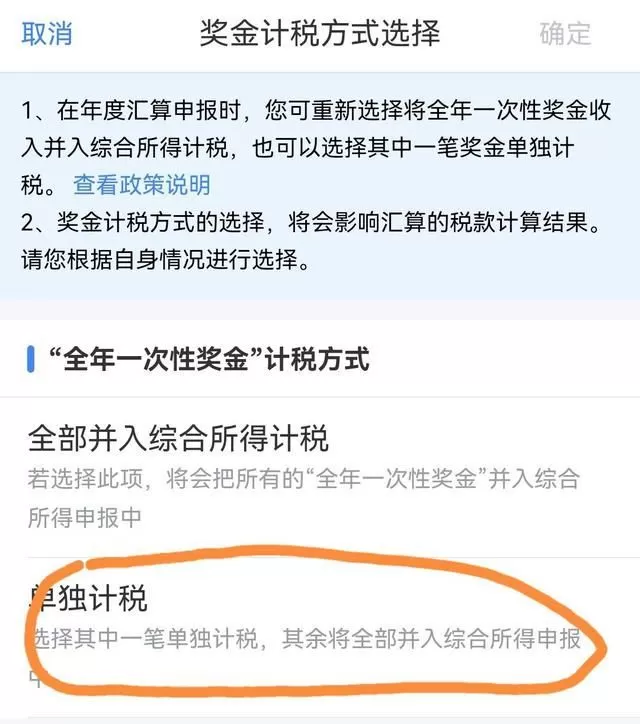

这种本质区别,直接引申出一系列在权益保障上的天壤之别,其中最核心的莫过于社会保险的缴纳。根据我国法律规定,只要建立了劳动关系,用人单位就有为劳动者缴纳社会保险的法定义务。对于兼职人员,如果符合“非全日制用工”的法定形式(即平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时),用人单位必须为其缴纳工伤保险。这是强制性规定,无法通过双方约定免除。而养老、医疗、失业等其他保险,虽然法律鼓励缴纳,但在实践中操作不一。相比之下,劳务关系下,用人单位则没有为提供劳务方缴纳任何社保的义务。兼职人员需要自行以灵活就业人员的身份缴纳,这无疑增加了个人的经济负担和未来保障的不确定性。因此,从长远保障角度看,一份能明确缴纳工伤保险的劳动合同,其价值远超短期看似更高的劳务报酬。

其次,在工作时间、休息休假以及劳动保护方面,劳动合同也提供了更坚实的保护。非全日制用工的劳动者同样享有法定节假日休息的权利。虽然法律未强制规定带薪年假,但许多规范企业会将其作为福利。更重要的是,在工作过程中发生意外伤害,属于工伤的,适用《工伤保险条例》,可以获得包括医疗费、一次性伤残补助金等在内的全面赔偿,程序清晰,保障有力。而在劳务关系中,如果发生意外,则只能通过《民法典》的侵权责任或合同约定来主张权利,需要证明对方存在过错,举证难度大,赔偿范围和标准也远不及工伤赔偿。这对于从事具有一定危险性工作的兼职人员而言,是必须权衡的重大风险。

那么,回到最初的问题:劳务合同和劳动合同哪个更“划算”?答案并非绝对,而是取决于兼职的具体性质和个人的核心诉求。对于希望获得稳定法律保障、注重长期福利、工作内容具有较强管理从属性的兼职者(如长期在固定岗位工作的店员、客服、助教等),选择非全日制劳动合同无疑是更优解。它以法律形式锁定了你的基本权益,尤其是工伤这一“兜底”保障,是任何高报酬都无法替代的安全网。而对于那些技能性强、独立性高、同时为多家单位服务、以项目成果为导向的自由职业者(如独立撰稿人、项目设计师、短期技术顾问等),劳务合同则可能更为灵活和“划算”。这类人员更看重工作的自主性和报酬的即时性,他们不希望被某一单位的规章制度束缚,也通常有能力通过商业保险等方式自行规划保障。对他们而言,劳务合同更能体现其独立合作的商业伙伴地位。

最后,我们必须警惕用工实践中常见的“名为劳务,实为劳动”的法律风险。许多企业为了规避社保缴纳和解雇补偿等责任,将本应建立劳动关系的岗位,强行要求员工签订劳务合同。然而,司法实践中,判断合同性质的依据并非合同的名称,而是双方实际履行的权利义务。如果法院或仲裁机构认定,兼职人员在工作中实际上接受单位的管理和指挥,具有人格上和经济上的从属性,那么即使签的是“劳务合同”,也会被认定为事实劳动关系。届时,企业不仅需要补缴社保,还可能面临支付经济补偿金、赔偿金等处罚。因此,对于用工方而言,合规操作、根据岗位实际性质选择恰当的合同形式,是规避法律风险的唯一正途。

签下的不只是一纸文书,更是对未来合作模式与权益边界的界定。选择劳动合同,意味着选择了一份法律的庇护与组织的归属;选择劳务合同,则意味着拥抱了市场的自由与独立的挑战。关键在于,无论是兼职者还是用工方,都应在充分理解两种合同背后法律逻辑的基础上,做出清醒、审慎且符合自身实际情况的决策。清醒的认知,永远是自我保护的起点,也是构建健康、可持续用工关系的基石。