兼职从事合法吗?哪些职业能兼职从事,业余兼职可以做哪些工作?

探讨兼职从事的合法性边界,明确公务员与教师等特定职业的兼职限制与规定。深入分析程序员、设计师等技术岗的副业项目方向,推荐可靠的线上合法兼职平台。同时,就个人兼职的税务处理、合同签订等关键问题提供专业建议,帮助从业者在法律框架内安全、高效地开展业余兼职,实现个人价值与收入的同步提升。

在当前多元化的就业生态下,“兼职”已不再是学生群体的专属,越来越多职场人开始探索主业之外的“第二曲线”。然而,“兼职从事合法吗?”这个问题,是所有意欲涉足者在行动前必须厘清的首要前提。答案并非简单的“是”或“否”,而是建立在一系列法律、法规及内部规章基础上的“有条件的合法”。核心原则在于,兼职行为不得与本职工作产生利益冲突,不能影响本职工作的履职尽责,更不能违反国家法律法规及用人单位的明确禁止性规定。这构成了探讨所有兼职问题的基石,也是个人职业发展的安全红线。

对于特定职业群体,尤其是掌握公共资源与权力的岗位,其兼职的限制性规定尤为严格。以公务员兼职规定为例,《中华人民共和国公务员法》明确划定了禁区:公务员不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这一规定的根本目的在于维护公共权力的公信力,防止公权私用和利益输送。同样,教师业余兼职限制也备受关注,尤其是在“双减”政策背景下,中小学在职教师更是被严格禁止有偿补课。此举旨在保障教育公平,维护教师队伍的廉洁性。对于这些职业的从业者而言,理解并遵守这些红线,不仅是职业操守的要求,更是法律义务的体现。他们的“业余时间”更多地被鼓励用于专业深造、公益服务或与本职工作完全无关的非营利性爱好,而非商业变现。

那么,究竟哪些职业在法律的框架内,可以安全地走向“第二战场”?通常来说,专业技术型、创作型以及技能服务型职业具有天然的兼容优势。以程序员副业项目方向为例,其优势在于技能的可迁移性和项目制的工作模式。程序员可以利用业余时间承接网站开发、小程序制作、数据分析、自动化脚本编写等项目。这些工作往往目标明确、周期灵活,且能反向促进主业技能的提升,形成良性循环。类似地,平面设计师、UI/UX设计师、文案策划、翻译等专业人士,也能在各大平台找到与自己技能匹配的短期任务。关键在于,他们选择的兼职项目应避免与本职公司的业务构成直接竞争,并妥善处理知识产权问题,确保所创造的成果归属清晰,避免未来产生纠纷。

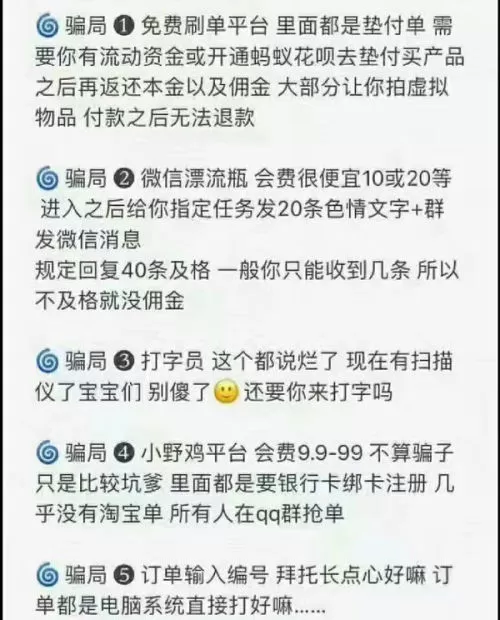

找到了合适的兼职方向,下一个关键问题便是“去哪里找”。选择一个靠谱的渠道是保障兼职权益的第一步。目前,国内已经涌现出一批成熟的线上合法兼职平台,如猪八戒网、一品威客等综合类平台,涵盖了设计、开发、文案、营销等多个领域。此外,垂直领域的平台也值得关注,例如针对程序员的“码市”,针对设计创意人士的“特赞”等。这些平台通常具备项目发布、资金托管、评价体系等标准化流程,为供需双方提供了一定的保障。然而,即便在正规平台,个人也需保持警惕,仔细甄别项目信息,警惕预付费、高回报诱饵等常见诈骗手段。在接洽项目时,通过平台进行沟通和交易,并保留好所有聊天记录与协议,是保护自己的重要手段。

当兼职工作进入实质性阶段,一个常常被忽视但又至关重要的问题浮出水面:个人兼职税务处理与合同规范。根据《个人所得税法》,个人取得的兼职收入属于“劳务报酬所得”,应当依法纳税。支付方(即雇佣你的公司或个人)有代扣代缴的义务,但若对方未履行,个人仍需在次年汇算清缴时自行申报。正确的税务处理不仅是公民的法定义务,更是建立长期可持续信誉的基础。同时,无论项目大小,签订一份权责清晰的简易合同或协议都绝非多余。合同应明确工作内容、交付标准、报酬金额、支付节点、知识产权归属以及违约责任等核心条款。这一纸文书能在出现分歧时提供关键依据,避免口头承诺带来的“扯皮”风险。将专业主义贯穿于兼职的每一个环节,才能真正将“第二曲线”走稳走远。

构建一个成功的业余兼职生涯,本质上是对个人时间与精力的一次战略投资。它远不止是“赚点外快”那么简单,更是对个人潜能的深度挖掘、对职业边界的主动探索,以及应对未来不确定性的一种积极准备。从法律边界的审慎评估,到专业技能的市场化应用,再到平台渠道的理性选择与财务税务的专业处理,每一步都考验着从业者的综合素养。当一个人能够在主业与副业之间游刃有余,实现知识与技能的交叉赋能时,他所获得的将不仅仅是财务上的增益,更是一种掌控人生、实现多元价值的从容与自信。这种复合型的职业形态,正在悄然重塑我们对于“工作”的传统定义。