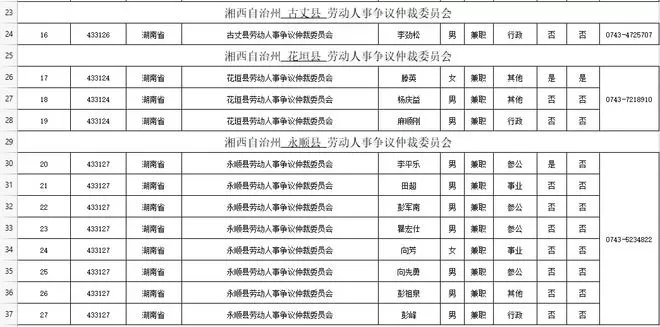

兼职仲裁员一般办几个案子合适,办案补助和报酬怎么算?

深入解析兼职仲裁员办案数量的合理区间,详细阐述办案补助与报酬的具体计算方式。文章结合工作强度与职业发展,为有志于仲裁事业的专业人士提供一份务实的参考指南,助其明晰权责,实现专业价值与社会效益的统一。

成为一名兼职仲裁员,意味着在主业之外,肩负起定分止争的社会责任,这既是荣誉,也是一份沉甸甸的挑战。许多新晋或潜在的仲裁员心中都有两个核心问题:一年办几个案子才算合适?办案的补助和报酬又是如何计算的?这两个问题看似简单,实则牵涉到个人精力、专业能力、职业追求以及仲裁机构的管理哲学,需要我们进行一番细致的梳理与探讨。

办案数量的“黄金分割点”:在效率与质量之间寻求平衡

关于兼职仲裁员一年承办案件的数量,法律和各仲裁机构的《仲裁规则》中通常不会设定一个硬性的、统一的上限或下限。这种不作规定的灵活性,恰恰是对仲裁员个体差异的尊重,也把判断权交还给了仲裁员自己。然而,没有规定不代表没有规律可循。一个合理的办案数量,应当是确保案件审理质量与个人精力投入之间的“黄金分割点”。

首先,我们必须认识到案件的“异质性”。一个争议金额数万元、事实清晰的简单借贷纠纷,与一个争议金额上亿元、涉及复杂建设工程或国际货物买卖的案件,其所需投入的时间和精力天差地别。前者可能审阅材料、开一次庭、撰写一份几千字的裁决书即可了结,总计耗时或许在20小时以内;而后者,案卷材料可能堆积如山,需要多次开庭,涉及大量的证据质证、专家证人出庭,裁决书的撰写更是需要字斟句酌,逻辑严密,耗时可能超过100小时。因此,单纯以“案件个数”来衡量工作量是片面的。一个经验丰富的仲裁员,一年处理3-5个重大复杂案件,其工作强度可能远超处理20个简单案件。

其次,要充分考虑“兼职”的特性。兼职仲裁员通常有其本职工作,可能是律师、法官、教授或企业法务。本职工作已经占据了其大部分时间和精力。如果盲目追求办案数量,不仅会影响本职工作的表现,更会严重挤压个人生活与休息时间,导致身心俱疲。长期超负荷运转,最直接的后果就是案件审理质量的下降。开庭准备不充分、庭审驾驭能力减弱、裁决书说理不透彻,这些都是精力透支的典型症状。对于仲裁员而言,声誉是其最宝贵的资产,一个质量不高的案件,其负面影响远超十个高质量案件带来的正面效应。

那么,一个相对合理的区间是怎样的?基于行业内的普遍观察和经验,对于一个有稳定本职工作、经验尚可的兼职仲裁员而言,每年承办5至15个案子,可能是一个比较舒适且能保证质量的区间。如果案件类型普遍简单,数量可以适当上浮;如果复杂案件居多,则应主动控制数量。关键在于自我评估:在承办下一个案件之前,客观审视自己是否有足够的时间和精力去保证它的审理质量。这需要仲裁员具备清醒的自我认知和敢于“拒绝”的勇气。

报酬体系的“双轨制”:办案补助与案件报酬详解

兼职仲裁员的报酬体系通常由“办案补助”和“案件报酬”两部分构成,二者性质不同,计算方式也各异。

办案补助,顾名思义,是仲裁机构为弥补仲裁员在办案过程中发生的直接、合理成本而支付的费用。它更像是一种“成本补偿”,而非劳动报酬。其覆盖的范围通常包括:

- 交通费与住宿费:仲裁员前往仲裁机构开庭、合议或外出调查核实的交通和住宿支出。部分机构会按实报销,部分则采用定额包干的形式,例如按距离远近或城市等级给予固定金额的补助。

- 餐费补助:开庭期间的误餐补助。

- 通讯、复印、打印等杂费:处理案件相关事务的零星开支。

办案补助的标准,由各仲裁委员会根据其所在地区的经济水平、自身财务状况等因素自行制定,因此各地差异较大。通常,一线城市的补助标准会高于二三线城市。这笔费用虽然数额不大,但体现了仲裁机构对仲裁员劳动的尊重和体恤,是保障仲裁员无后顾之忧办案的基础。

案件报酬,则是仲裁员付出智力劳动的核心回报,也是大家最为关心的部分。其计算方式相对复杂,但核心原则是与案件的争议金额、复杂程度以及仲裁员在其中扮演的角色(首席仲裁员或边裁)挂钩。

最主流的计算方式是“按争议金额比例累退计算”。具体来说,仲裁委员会会制定一个详细的《仲裁员报酬表》,将争议金额划分为若干区间,每个区间适用不同的、递减的计酬比例。例如一个假设的模型:

- 争议金额在10万元以下的部分,按3%计酬;

- 10万元至50万元的部分,按2%计酬;

- 50万元至100万元的部分,按1.5%计酬;

- 100万元以上的部分,按1%计酬。

假设一个案件争议金额为120万元,其报酬计算过程为:10万×3% + (50万-10万)×2% + (100万-50万)×1.5% + (120万-100万)×1% = 3000 + 8000 + 7500 + 2000 = 20,500元。这个总额是整个仲裁庭的报酬。

接下来,这笔报酬需要在仲裁庭成员之间进行分配。通常的分配比例是:首席仲裁员占40%,两位边裁各占30%。按照这个比例,首席仲裁员可获得8200元,每位边裁可获得6150元。当然,对于独任仲裁的案件,报酬则由独任仲裁员一人获得。

此外,很多仲裁机构还设有“最低报酬”制度。即无论争议金额多小,只要案件进入审理程序,就会保证仲裁庭获得一个最低额度的报酬,例如每个案件不少于2000元。这是为了鼓励仲裁员承接小额案件,保障其基本劳动价值。对于一些特别复杂、耗时极长但争议金额不高的案件,仲裁机构也可能在标准之外,给予“特殊案件报酬”或上浮报酬比例,以体现仲裁员的智力付出。

工作强度的真实维度:看不见的时间成本

理解了数量和报酬,我们还必须深入探讨兼职仲裁员的“工作强度”。这个强度远不止“开一次庭”那么简单,它由多个看不见的“时间成本”构成:

庭前准备阶段:这是最考验功力的环节。仲裁员需要通读厚厚的案卷材料,包括仲裁申请书、答辩书、证据清单、质证意见等,梳理出争议焦点。一个复杂的案件,仅阅读材料就可能需要一两天的时间。随后,还要撰写详细的庭审提纲,规划庭审流程,预判可能出现的程序问题。

庭审驾驭阶段:庭审是集中展现仲裁员能力的舞台。从宣布开庭、核对当事人身份、组织举证质证,到引导法庭辩论、进行最后陈述,每一步都需要仲裁员保持高度的专注和清晰的逻辑。一场庭审短则两三小时,长则持续一整天,对脑力和体力都是巨大的消耗。

庭后评议与合议:庭审结束后,仲裁庭需要立即或择日进行合议。首席仲裁员需要组织边裁,就案件事实认定和法律适用进行深入讨论,力求形成一致或多数意见。这个过程可能充满观点的碰撞,需要仲裁员既有坚持己见的勇气,也有倾听他人、说服他人的智慧。

裁决书撰写阶段:这无疑是整个办案流程中最耗时、最耗心力的部分。一份高质量的裁决书,必须做到事实认定清楚、证据采信合法、法律适用准确、逻辑推理严密、文字表达精炼。它不仅是给当事人的“说法”,更是仲裁专业性和公信力的最终体现。撰写一份复杂的裁决书,反复修改、字斟句酌,花费三四十个小时是家常便饭。

这些“隐形”的工作,才是构成仲裁员工作强度的主体。因此,在评估自己能办多少案子时,绝不能只看开庭日历上有几个空档,而必须将这些看不见的时间成本充分计算在内。

超越金钱的回报:专业声誉与职业成长

最后,我们必须认识到,选择成为一名兼职仲裁员,其驱动力往往超越了金钱报酬本身。这份职业所带来的无形价值,对于法律人的长远发展至关重要。

首先,是专业声誉的极大提升。被选聘为仲裁员,本身就是对个人专业能力、行业经验和职业操守的高度认可。通过公正高效地审理案件,仲裁员能够建立起在特定领域的权威口碑,这种声誉是任何广告都无法替代的宝贵财富。

其次,是职业技能的全面锤炼。仲裁工作迫使仲裁员从代理人的单一视角,切换到裁判者的中立视角。这对于提升法律分析能力、逻辑思维能力、庭审掌控能力和文书写作能力有着不可估量的作用。这些能力的提升,会反哺其本职工作,使其成为一名更出色的律师或法务专家。

再者,是高端人脉的拓展。在仲裁活动中,有机会与来自不同法律界、商业界的顶尖专家共事、交流,这种思想的碰撞和人际的链接,本身就是一种宝贵的资源。

最终,每一位兼职仲裁员都在用自己的方式,在法律的严谨与人性的温度之间,寻找着那个属于自己的最佳平衡点。这不仅是案牍上的耕耘,更是对法治信仰的躬身实践。这条路没有标准答案,唯有初心与步履,方能丈量其深远价值。