兼职会得职业病吗?单位得配专职或兼职管职业卫生吗?

探讨兼职工作是否构成职业病风险,深度解析用人单位的职业病防治责任。明确企业是否必须配备专职或兼职职业卫生管理人员,并阐述兼职员工在面临职业健康威胁时的权利与维权路径,为劳资双方提供清晰的法律与实践指引。

兼职工作与职业病的“非典型”连接

职业病认定的核心在于“疾病与职业活动之间存在因果关系”,而非工作时长。一名兼职喷漆工,即便每周只工作两天,但如果在缺乏有效防护的环境中接触高浓度苯系物,其患上白血病的风险,可能远超一名在低风险办公室全职工作的行政人员。问题的关键不在于“兼职”,而在于“接触”。现代经济催生了多样化的兼职形态,从互联网平台的“网约工”、外卖骑手,到项目制的短期设计师、季节性的包装工,他们面临的职业危害各异。外卖骑手面临的可能是交通事故、长期骑行导致的肌肉骨骼损伤,以及恶劣天气带来的健康威胁;短期项目制的IT工程师则可能面临久坐不动、视觉疲劳和精神压力等问题。因此,我们必须打破一个误区:职业病防治的保护伞,必须覆盖到所有形式的劳动者,无论其合同是长期的、固定的,还是临时的、弹性的。

用人单位:不可推卸的法定责任与义务

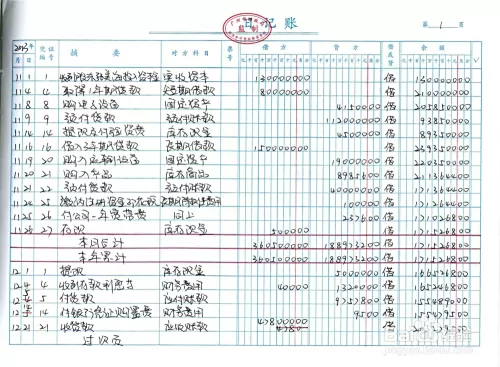

我国《职业病防治法》明确规定,用人单位是职业病防治的第一责任人,这一责任的主体,涵盖所有存在职业危害因素的用人单位,与劳动者是否为全日制员工无关。法律的红线不会因为用工形式的灵活而模糊。这意味着,只要单位安排劳动者从事了涉及职业病危害因素的作业,就必须依法履行一系列法定义务。这包括但不限于:如实告知劳动者工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和待遇;组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查;提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品,并监督其正确佩戴和使用;对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期培训;建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案等。对于兼职员工,这些责任同样适用。若因单位未履行上述义务,导致兼职人员患上职业病,单位必须承担相应的民事赔偿,甚至可能面临行政处罚和刑事追责。

专职还是兼职:职业卫生管理员的配置逻辑

面对法律要求,许多中小企业,尤其是大量使用兼职人员的初创公司或服务型企业,常常会问:“我们到底需要配一个专职还是兼职的职业卫生管理员?”这个问题本身,就反映了对职业卫生管理重要性的认知偏差。根据《工作场所职业卫生管理规定》的要求,职业病危害严重的用人单位,应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位,劳动者超过一百人的,应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职职业卫生管理人员;劳动者在一百人以下的,应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。这里的“专职”或“兼职”,指的是管理岗位的性质,而非其工作内容的专业性。一个只有十几名兼职配送员的小站点,可以由站长或其他管理人员“兼职”负责职业卫生事务,但这绝不意味着这项工作可以“凭感觉”或“走形式”。这名“兼职”管理员必须接受专业培训,懂风险辨识、会应急预案、能组织培训、善记录存档。核心在于管理职能的落实,而非岗位名称的形式。 对于危害严重或规模较大的企业,设立专职岗位则是保障体系有效运行的必然选择,因为专业的管理需要持续的精力投入和深度的知识储备。

兼职员工的权利觉醒与现实的维权挑战

在法律框架下,兼职员工享有与全职员工几乎同等的职业健康权利。他们有权知晓工作环境的危害,有权要求提供防护,有权拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业,更有权在健康受损时依法申请职业病诊断和鉴定。然而,从权利到现实的跨越,兼职人员往往面临比全职员工更多的挑战。首先是劳动关系认定的困境。许多兼职关系通过口头协议、微信聊天、平台派单等方式确立,缺乏正式的劳动合同,一旦发生纠纷,证明“我是为谁工作”的第一步就异常艰难。其次是因果关系证明的复杂性。兼职人员可能同时服务于多个雇主,或工作时间短暂、断续,要清晰证明其疾病与某一段特定的兼职经历有直接因果关系,需要详实、连续的证据链,如工作记录、危害接触史、同岗位其他人员健康状况等,这对于信息不对称、法律意识薄弱的兼职者而言,无疑是巨大的障碍。最后是维权成本与机会成本的权衡。为了一个短期的工作,投入大量时间精力去进行漫长的法律程序,是许多兼职者望而却步的现实考量。

构建适应新型用工形态的职业健康防护网

弥合兼职人员在职业健康保护领域的短板,需要用人单位、劳动者乃至社会监管层面的协同努力。对于用人单位而言,合规不应被视为负担,而是企业可持续发展的基石。建立简明有效的健康安全管理体系,哪怕只是一张《岗位风险告知书》的签字留存、一次上岗前的安全培训记录、一份定期的防护用品发放清单,都可能在未来成为决定性的证据,更是对劳动者生命健康的尊重。对于广大兼职工作者,提升自我保护意识是第一步。主动要求签订书面协议,哪怕是最简单的服务确认单;工作中注意留存工牌、排班表、工作沟通记录等证据;关注身体发出的警报信号,及时就医并说明工作情况。对于社会监管和平台经济而言,探索适应零工经济的责任模式至关重要。平台作为连接供需方、制定规则、分配收益的关键角色,不能以“信息中介”为由,完全规避其在安全保障方面的连带责任。推动平台为劳动者购买商业保险、建立线上安全培训课程、利用技术手段监控和预警作业风险,是未来发展的必然趋势。职业健康不应是全职员工的专属福利,它是一条贯穿所有用工形态的底线。当每一个兼职岗位的背后,都有着明确的责任与坚实的守护,我们才算真正构建起一个安全、公正且充满韧性的劳动环境。这不仅关乎法律条文,更关乎我们对劳动价值的尊重与对个体生命的基本承诺。