兼职保护法电话是多少,消费者权益保护法电话123456怎么查?

当兼职权益受损或遭遇消费陷阱时,你知道正确的求助电话吗?本文将澄清“兼职保护法电话”的误区,明确告知劳动保障监察投诉电话,并深入解析12315与12345的职能区别。我们提供详尽的消费者维权热线拨打指南,助你精准、高效地解决问题,让每一次求助都有力回响,切实守护个人合法权益。

在信息繁杂的今天,当“兼职保护法电话是多少”或“消费者权益保护法电话123456怎么查”这类问题被频繁搜索时,背后反映出的是公众在权益受损时的迷茫与求助无措。事实上,我国法律体系中并不存在一部名为《兼职保护法》的独立法典,更没有所谓的“123456”维权热线。这种混淆恰恰凸显了普及正确维权渠道、精准解读法律法规的紧迫性。真正的保护,源于对规则的清晰认知和对路径的准确把握。我们需要拨开迷雾,找到那些真正能为兼职者与消费者撑腰的法律利器与求助热线。

首先,我们必须厘清一个核心概念:兼职者的法律身份与权利保障机制。通常我们所称的“兼职”,在法律上更准确的表述是“非全日制用工”。根据我国《劳动合同法》的相关规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。尽管它比全日制劳动关系更为灵活,但劳动者的合法权益同样受到法律的保护,这包括按时足额获得劳动报酬的权利、劳动安全卫生保护的权利以及享受社会保险的权利(尽管实践中社保问题较为复杂)。那么,当这些权利受到侵害时,“兼职权益被找哪个部门投诉”就成了关键问题。答案并非一个简单的电话号码,而是指向一个具体的职能部门:当地的人力资源和社会保障局(人社局)下属的劳动保障监察机构。这才是处理拖欠工资、超时工作、未签劳动合同等劳动纠纷的官方部门。至于具体的“劳动保障监察投诉电话是多少”,全国统一的劳动保障政策咨询热线是12333,但请注意,12333更多承担的是政策咨询和信息查询功能。直接的、具有执法效力的投诉,通常需要拨打你所在城市或区县的劳动保障监察大队的固定电话,这些号码可以通过“区号+12333”转接或直接在网上查询当地人社局官网获取。准备好你的身份证明、工作证据(如聊天记录、打卡截图、工资条)等材料,向他们进行实名举报,才是启动维权程序的正确第一步。

接下来,我们转向另一个常见的误区:消费者维权热线。许多人将“123456”误记为消费者投诉电话,但真正的全国市场监督管理投诉举报热线是12315。这个号码直接对接国家市场监督管理总局,处理涉及商品质量、虚假宣传、价格欺诈、售后服务不当等消费领域的纠纷。然而,近年来另一个号码12345的普及,又让新的困惑产生:“12315和12345的区别是什么?”。这是一个至关重要的问题。简单来说,12315是“专科医生”,专门诊治市场监管领域的“病症”;而12345则是“全科门诊”或“总服务台”,它整合了政府各部门的公共服务资源,是一个综合性的政务服务便民热线。当你拨打12345时,接线员会记录你的问题,然后根据问题性质,将其“派单”给对应的职能部门,比如消费纠纷会转给市场监管局,劳动纠纷会转给人社局,环保问题会转给环保局。因此,拨打12315通常更为直接高效,因为它直管消费领域;而拨打12345则更像一个“万能钥匙”,当你不确定该找哪个部门时,它可以帮你指明方向。了解这一区别,能让你在维权时少走弯路,避免在部门之间来回“踢皮球”。

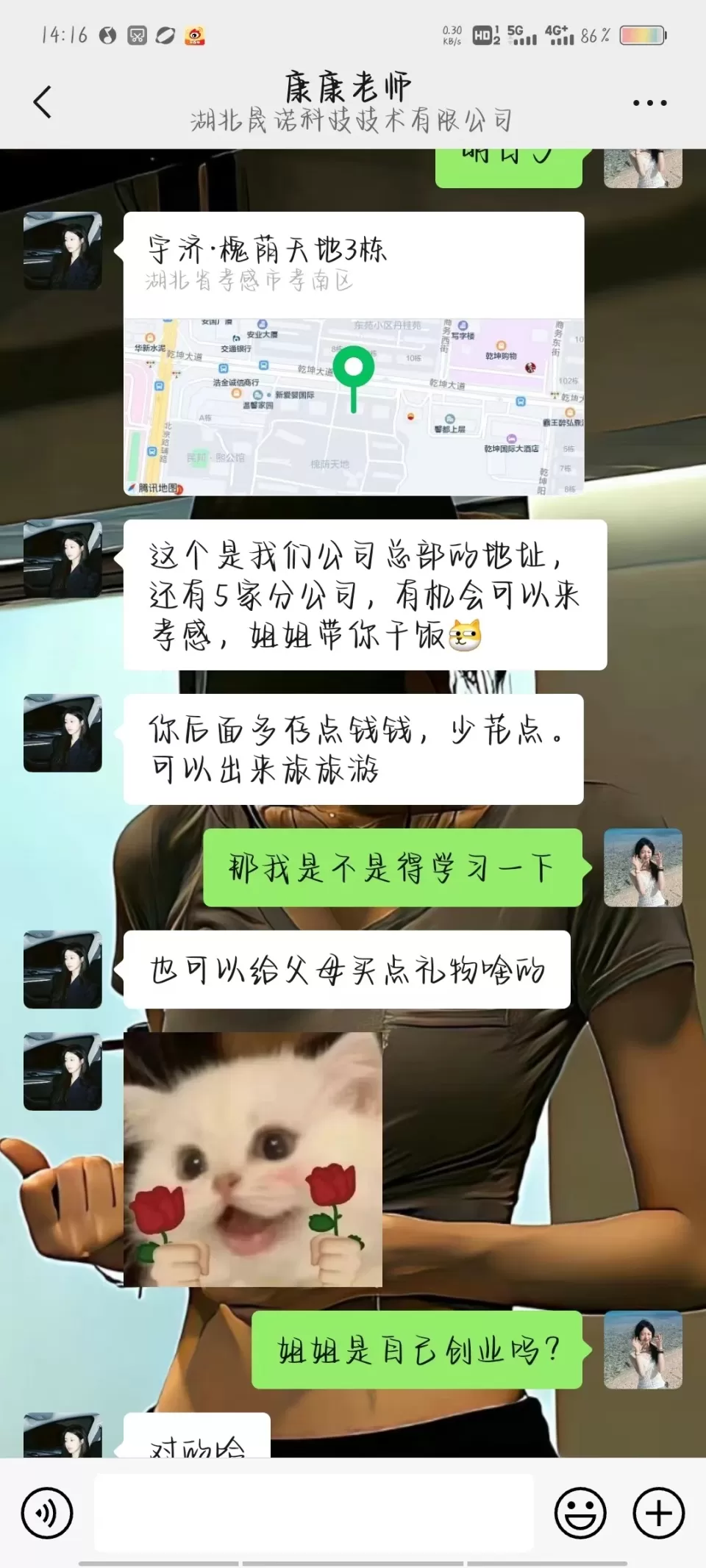

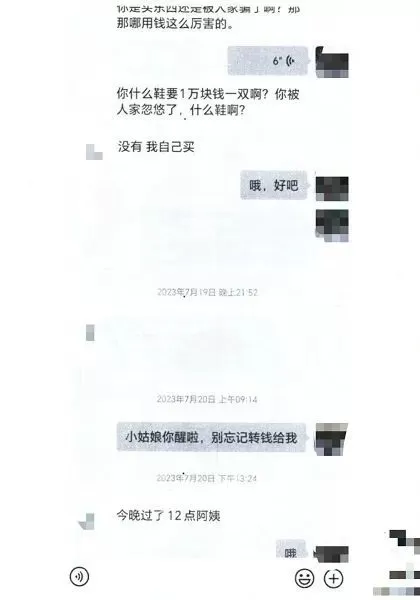

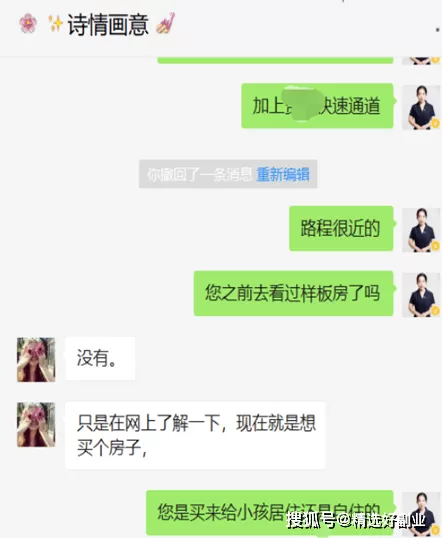

拥有了正确的电话号码,仅仅是维权之路的开始。如何有效利用这些渠道,让求助过程事半功倍?这就涉及到“消费者维权热线怎么打才有效”的实战技巧。无论你是兼职者讨薪还是消费者索赔,打电话前的准备工作都至关重要。核心在于证据。你需要有条理地整理好所有相关证据,形成一条清晰的逻辑链。例如,作为兼职者,你要能证明你与用人单位存在事实劳动关系(招工信息、工作安排记录、工友证言)、约定了薪酬标准(聊天记录、录音)、以及对方未支付薪酬的事实(银行流水)。作为消费者,你要保留好购物凭证(发票、电子订单截图)、商品或服务存在问题的证明(照片、视频、检测报告)以及与商家沟通的记录(聊天截图)。在拨打电话时,保持冷静、客观、简练。开门见山地说明你的身份、诉求以及核心事实,并告知接线员你已掌握的证据。通话过程中,务必记下接单编号、接线员工号以及预计的处理时限。这既是维权进度的凭证,也是后续跟进的依据。投诉提交后,并非就可以高枕无忧,适时、礼貌地跟进案件进度,能体现你维权的决心,也可能促使案件得到更快的处理。

在数字化浪潮席卷之下,维权的渠道和方式也在悄然发生变革。传统的电话热线依然是重要的桥梁,但线上维权平台正展现出越来越大的潜力。例如,“全国12315平台”的网站和App,允许用户上传图文、视频证据,以文字形式详细描述问题,整个过程留痕,更加规范和透明。同样,各地人社局也开通了网上劳动监察投诉渠道。这种线上化趋势,对于不擅长电话沟通或担心口头表达不清的年轻人来说,无疑是一种更为友好的选择。然而,新的挑战也随之而来。零工经济下的“平台用工”关系,使得传统的“用人单位”概念变得模糊,骑手、网约车司机等的权益保障面临着法律认定上的难题。这要求我们的法律体系和维权机制必须与时俱进,不断适应新的经济形态,为新时代的劳动者和消费者提供同样坚实的保护。法律的生命力在于实施,而一个便捷、高效、智能的维权体系,是法律从文本走向现实的最后一公里。

拨通一个电话,看似微不足道,但它连接的是个体与国家机器的互动,是公民权利意识的苏醒。从误打误撞地查询“兼职保护法电话”到精准地找到劳动保障监察机构;从模糊地记住“123456”到清晰地运用12315与12345,这个过程的转变,本身就是一种社会进步的体现。它意味着我们不再仅仅是被动的接受者,而是主动的捍卫者。真正的安全感,并非来自一个万能的电话号码,而是源于我们内心对法律的敬畏、对规则的理解,以及在需要时,能够从容、自信地拿起法律武器的勇气和能力。当每一个个体都成为自身权益的坚定守护者时,整个社会的公平正义基石才会更加稳固。