兼职党务工作者津贴哪些人有份,待遇怎么算,怎么发?

本文系统阐述兼职党务工作者津贴的发放对象、计算标准与发放流程,深度结合基层党建经费使用管理办法,厘清非公有制企业党务工作者待遇等关键问题。文章旨在为各级党组织和党务工作者提供一套清晰、合规的操作指引,有效激发基层党建工作活力。

兼职党务工作者津贴的发放,远非一项简单的财务支出,其本质是新时代加强基层党组织建设、激发党务工作者队伍活力的关键制度安排。这笔津贴承载着党对长期在基层默默奉献的非全职党务干部的关怀与认可,其合理设置与规范管理,直接关系到党建工作的神经末梢是否灵敏,党组织的战斗堡垒作用能否充分发挥。因此,清晰地界定“谁有份、怎么算、如何发”,不仅是财务问题,更是严肃的政治问题与组织问题。

厘清津贴的发放对象,是确保政策精准滴灌的前提。实践中,一个普遍的误区是将所有党员或偶尔参与党务活动的同志都纳入考量范围。实际上,兼职党务工作者津贴的发放对象有着明确的界定,核心标准是“承担了具体、经常性的党务工作职责,且非以党务工作为主要收入来源的党员”。具体而言,主要包括以下几类人群:一是在非公有制经济组织和社会组织(简称“两新”组织)中,由上级党组织或本组织党员选举产生,未脱产从事党务工作的书记、副书记和委员;二是在国有企业、机关事业单位中,除了本职工作外,额外承担了党支部、党总支部分重要党务工作任务的党员干部,例如负责党员发展、党费收缴、组织生活记录等具体事务的支部委员;三是在城乡社区,由于基层治理任务繁重,许多社区“两委”成员、网格员中的党员,实际上承担了大量的党员教育管理、群众走访、政策宣传等党务工作,他们也是津贴发放的重要群体;四是在高校、科研院所等机构中,除专职辅导员外,由专业教师或行政人员兼任的党支部书记、委员,他们利用业余时间组织支部活动,同样在津贴覆盖范围之内。一个关键的判断依据在于,其党务工作是否形成了可量化、可考核的常态化职责,而非临时性、一次性的任务。

明确了谁有份,接下来的核心问题便是待遇怎么算,即津贴的计算标准。这并非全国“一刀切”的固定数值,而是在中央有关精神的指导下,由各地区、各系统根据自身经济社会发展水平、党建工作任务量和财政承受能力,制定相应的指导标准。其计算逻辑通常遵循“基础+绩效”的复合模式。基础津贴部分,主要依据兼职党务工作者的岗位职务,如党支部书记、副书记、组织委员、宣传委员等,设置不同的基准额度。这体现了对岗位责任大小的尊重。绩效津贴部分,则是激励先进、鞭策后进的关键,它直接与工作成效挂钩。考核指标可以非常细化,例如:年度发展党员的数量与质量、“三会一课”的规范执行率与参会率、组织生活的创新性与吸引力、党员思想动态分析的深度、服务群众解决问题的数量、在关键时刻(如疫情防控、重大项目建设)发挥作用的贡献度等等。例如,某地区可能规定党支部书记基础津贴为每月400元,然后根据年度考核结果,分优秀、良好、合格等次,分别发放300元、200元、100元不等的绩效奖励。此外,计算标准还需考虑单位性质差异,非公有制企业党务工作者待遇的确定,往往需要参考企业效益、党建经费保障能力等因素,可能与其他领域存在一定差别,这背后是基层党建经费使用管理办法中关于“分类保障、量力而行”原则的具体体现。

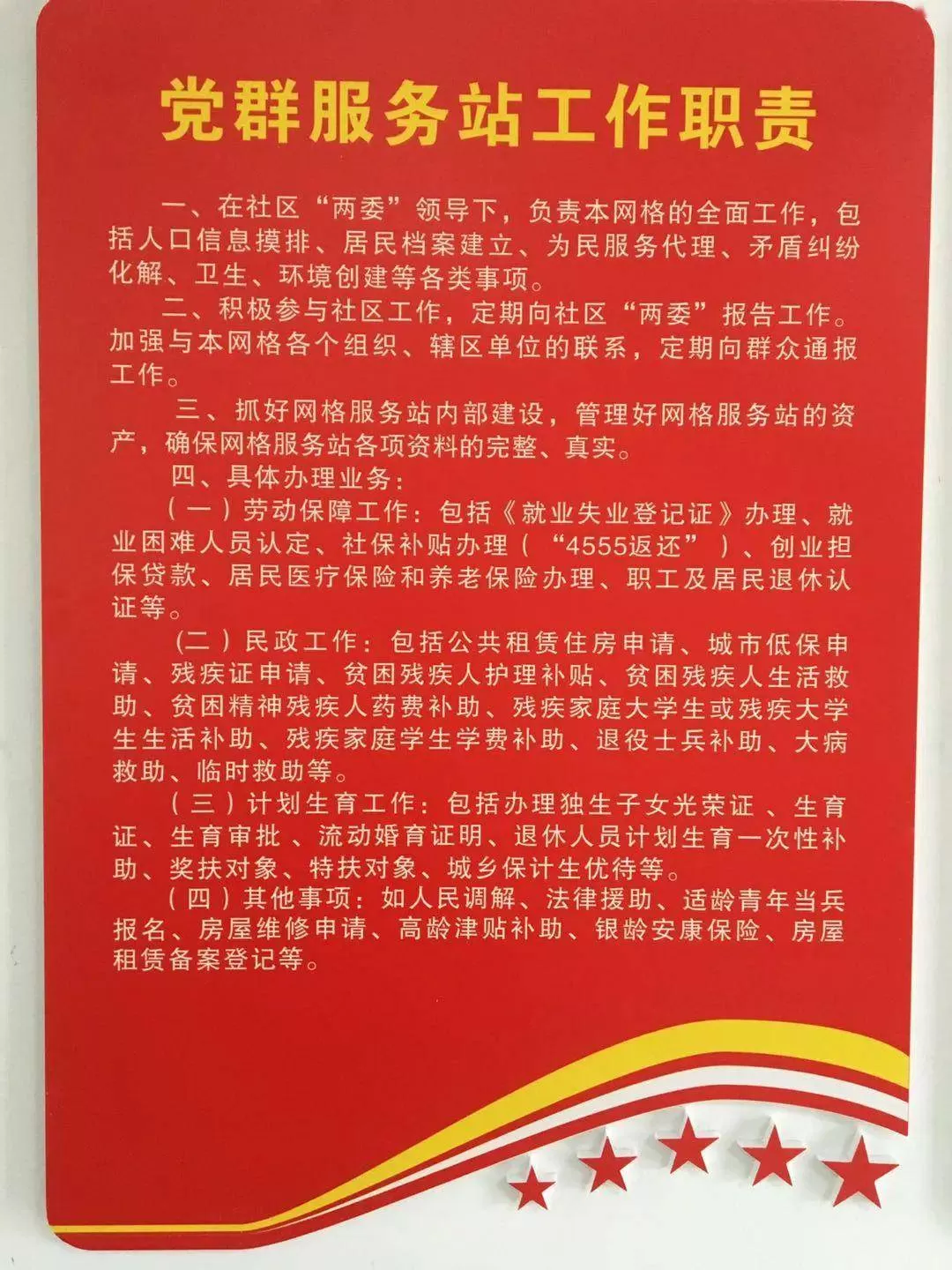

规范发放流程是保障津贴制度公平、公正、公开的生命线,也是防范廉政风险的必要环节。一个完整的发放流程通常包含“四步闭环”:第一步,个人申报与组织推荐。每年初或任期伊始,由符合条件的兼职党务工作者本人提出申请,或由所在党支部根据其职责分工进行提名,并填写相关审核表,附上工作计划或职责说明。第二步,上级党委审核备案。党支部将推荐名单及相关材料报送至上级党委(如企业党委、街道党工委、机关党委等)。上级党委组织部门会对申报人的资格、岗位职责的真实性、工作量的饱和度进行严格审核,必要时进行实地走访和座谈,确保名单的准确性。审核通过后,需在一定范围内进行公示,接受党员和群众的监督。第三步,预算审批与资金拨付。上级党委根据审核备案的人员名单和既定的计算标准,向同级财务部门或党费管理部门申请年度预算,待预算批准后,将津贴经费核拨至各基层党组织。第四步,规范发放与记录存档。基层党组织在收到经费后,应通过银行转账等非现金方式,按月或按季度将津贴发放到个人账户,并依法代扣代缴个人所得税。每一次发放都必须有详尽的记录,包括发放时间、金额、领取人签章等,并作为财务凭证和党建档案,长期保存,以备审计和巡查。这一系列流程的设计,其根本目的在于将津贴发放置于阳光之下,确保每一分钱都用在刀刃上。

然而,仅仅理解“谁、算、发”的技术层面还远远不够。我们更需深入洞察兼职党务工作者津贴制度背后的价值与挑战。其核心价值,在于它构建了一种“物质激励+政治荣誉”的双重驱动机制。在经济层面,它是对党务工作者额外付出的合理补偿,让他们在奉献之余,感受到组织的温暖与关怀,从而更安心、更专注于党务工作。在政治层面,这笔津贴更是一种身份认同和价值肯定,它向全社会传递出一个明确信号:党务工作是一项光荣而重要的事业,党务工作者的劳动值得尊重。这种精神层面的激励,其效果往往超过物质本身。但挑战亦不容忽视。首先是标准差异带来的不平衡感,不同地区、不同系统、不同单位之间津贴水平的差异,可能引发攀比情绪,影响部分同志的积极性。其次是考核“指挥棒”的科学性问题,如果绩效考核指标设置不科学,容易导致党建工作“留痕不留心”,催生形式主义,背离了制度设计的初衷。再者,在一些经营困难的“两新”组织或财政紧张的基层单位,津贴的足额按时发放面临现实压力,如何在这些领域建立长效保障机制,是一个亟待破解的难题。

展望这一制度的发展趋势,精准化、数字化和体系化将是未来的关键词。精准化意味着津贴的发放将更加聚焦于“实绩”,考核指标将从“做了什么”向“做成了什么”转变,更加强调党建工作对中心业务的实际贡献度。数字化则为精准化管理提供了技术支撑,未来可能会开发专门的党务工作管理与考核平台,通过线上记录工作、党员线上评议、大数据分析工作量等方式,实现对党务工作成效的动态、客观评估,为津贴计算提供更可靠的依据。体系化则要求我们不能孤立地看待津贴问题,而应将其置于整个党务工作者队伍建设的大格局中。这意味着,除了津贴,还需要配套完善兼职党务工作者的教育培训、评优表彰、职业发展通道等机制,形成一个物质激励与精神激励相结合、短期激励与长期激励相补充的综合性激励体系。如此,才能真正让兼职党务工作者岗位有吸引力、干事有平台、发展有空间。

这笔津贴,数额或许不大,但它如同注入基层党组织肌体的“养分”,滋养着党的“神经末梢”。规范而温暖地落实好这项政策,就是夯实党在基层的执政根基,让党的旗帜在每一个基层阵地高高飘扬。这不仅是对每一位兼职党务工作者辛勤付出的最好回应,更是我们党始终保持旺盛生命力和强大战斗力的源泉所在。