兼职关系到底算不算劳动关系?考勤薪酬咋认定,有说法吗?

兼职关系是否属于劳动关系?考勤薪酬如何界定?本文深入解析非全日制用工认定标准,探讨事实劳动关系取证要点,明确兼职员工薪酬计算规则,为您厘清法律边界,保障自身权益,助您在灵活用工时代规避风险。

“我干的是兼职,到底算不算劳动关系?”这个问题,在如今灵活用工日益普遍的背景下,正困扰着数以百万计的劳动者与用人单位。它不仅仅是一个名词辨析的游戏,更直接关联到薪资结算、工时、社保、工伤乃至解雇补偿等一系列切身利益。答案并非简单的“是”或“否”,其背后隐藏着一条由法律法规、司法实践和现实操作共同构成的法律界限。要厘清这条界限,我们必须深入到劳动关系的本质中去探寻。

法律上,判断一个关系是否构成劳动关系,核心依据并非“兼职”或“全职”这样的标签,而是看它是否满足劳动关系的“三要素”理论。这三个要素如同一个稳固的三角支架,共同支撑起劳动关系的法律大厦。第一,主体适格,即用人单位和劳动者都必须是符合法律规定的主体。企业、个体经济组织等作为用人单位,而年满十六周岁、未达法定退休年龄且具备劳动能力的自然人可作为劳动者。这是最基础的前提。第二,从属关系,这是认定的核心与关键。它指的是劳动者在人格上、经济上和组织上对用人单位存在依附性。具体表现为:劳动者需要遵守用人单位的内部规章制度(如考勤、着装要求、行为规范),接受其管理、指挥与监督,从事用人单位安排的劳动,并从中获取劳动报酬。当你需要每天打卡上班,工作内容由老板分派,工作进度需要向主管汇报时,从属关系的特征就非常明显了。第三,业务组成,即劳动者提供的劳动是用人单位业务的有机组成部分。如果一名兼职人员的工作内容与公司的主营业务息息相关,是生产、经营链条上不可或缺的一环,那么它被认定为劳动关系的可能性就大大增加。反之,如果只是提供一次性的、独立的、可替代性强的服务,比如临时请人搬运一次货物,则更倾向于被认定为劳务关系。

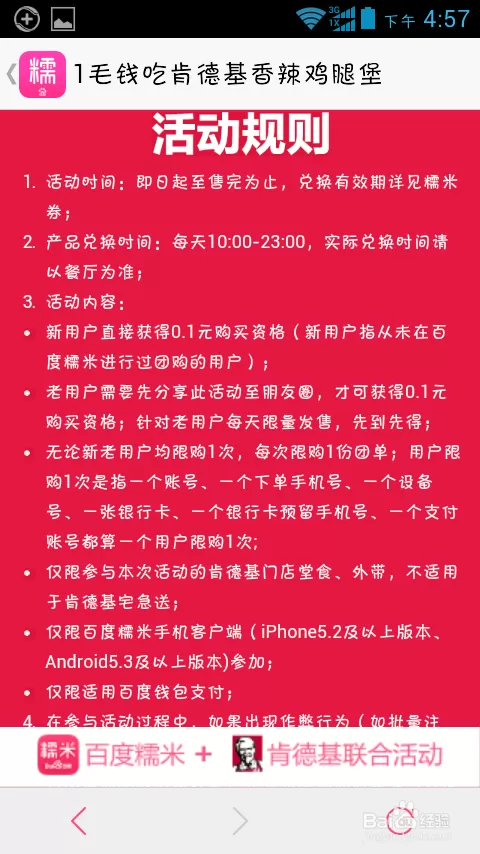

实践中,与“兼职”概念最贴近的法律定义是“非全日制用工”。根据我国《劳动合同法》的规定,非全日制用工是劳动关系的特殊形式,它以劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时为显著特征。这种用工形式在法律上享有更大的灵活性,比如双方可以订立口头协议,任何一方都可以随时通知对方终止用工,且用人单位无需向劳动者支付经济补偿。然而,灵活性不等于权利的真空。在薪酬计算上,非全日制用工的劳动报酬结算周期最长不得超过十五日,且小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。这意味着,即便你是按小时领薪的非全日制工,你的“考勤”记录——无论是打卡、签到还是工作交付记录——都成为计算薪酬和证明工作事实的关键依据。如果用人单位要求你遵守固定的工作时间、接受其日常管理,那么即便你的工时未超过法定上限,也极有可能被认定为非全日制这种特殊的劳动关系。

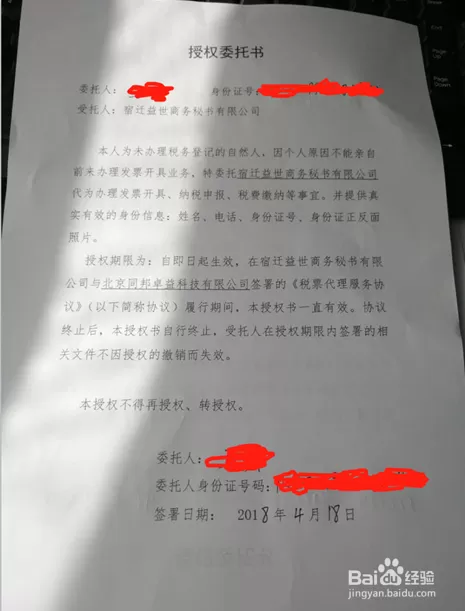

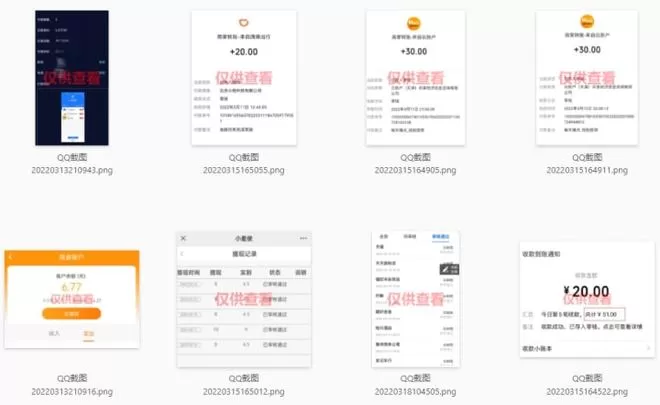

那么,当“兼职”的界限变得模糊,尤其是在没有签订任何书面协议的情况下,我们该如何保障自己的权益?这就引出了“事实劳动关系”的概念。在司法实践中,即便没有书面劳动合同,只要能提供证据证明存在上述劳动关系的“三要素”,劳动仲裁或法院依然会认定双方存在事实劳动关系,劳动者理应享受相应的劳动保障。那么,事实劳动关系如何取证?这需要劳动者具备一定的证据意识。工资支付凭证或记录是黄金证据,无论是银行转账流水还是微信、支付宝的转账备注,只要能清晰地显示支付方和周期,都具有极强的证明力。加盖单位公章的工作证、服务证、考勤记录,同样是直接证据。此外,同事的证言、工作往来的邮件、微信聊天记录、工作交付的成果等,都可以形成完整的证据链。比如,你在工作群里接受任务、汇报进度,或与主管就工作安排进行沟通的记录,都能有力地证明你接受单位的管理和指挥。因此,对于兼职者而言,保留好这些看似琐碎的数字痕迹,可能在未来成为维权的关键。

我们必须认识到,随着平台经济和零工经济的迅猛发展,传统的劳动关系认定标准正面临新的挑战。外卖骑手、网约车司机、带货主播等新兴职业,其工作模式、管理方式、报酬结构都与传统用工形态大相径庭。平台方往往通过“合作协议”、“承揽协议”等方式,试图将法律关系界定为平等的民事合作关系,从而规避用人单位的责任。在这种背景下,考勤和薪酬的认定变得更加复杂。平台可能不强制要求打卡,但通过算法派单、准时率考核、服务评价等数字化手段,实现了比传统考勤更严密的控制。薪酬结构也往往是“底薪+提成”的复杂组合,使得劳动报酬的界定变得模糊。这要求法律解释和司法实践必须与时俱进,穿透现象看本质,不能仅凭一纸协议的名称就否定劳动从属性的客观存在,而应综合考察平台对劳动者的控制程度、劳动过程的管理强度以及劳动者对平台的依附性。

归根结底,区分兼职关系是劳动关系还是劳务关系,其价值在于明确双方的权利义务,实现风险的合理分配。对于用人单位而言,清晰界定用工性质有助于规避法律风险,建立规范的用工体系。对于劳动者而言,则关乎自身社会保障体系和职业发展的稳定性。在开启一段兼职工作前,主动与对方明确用工性质,尽可能签订书面协议,哪怕只是简单的合作协议,也要对工作内容、报酬标准、结算方式、双方权利义务等核心条款做出约定。这并非不信任,而是现代商业社会专业与理性的体现。在灵活用工成为新常态的今天,厘清法律边界,既是对个体劳动者的尊重与保护,也是促进企业健康可持续发展的基石。每一次清晰的约定,都是对双方未来最坚实的保障。