兼职写信封有效吗?信封格式和亲启、白喜事礼金怎么写?

掌握中文信封书写规范至关重要。本文深入剖析信封格式亲启写法的细节与礼仪,并详细阐述白喜事礼金信封写法的传统与规范。从私人信件的“亲启”标注到丧事礼金封皮格式的具体要求,为您提供一套完整、严谨且实用的操作指南,确保每一封信件都传递出应有的尊重与诚意。

信封,作为书信的第一道门面,其书写格式的严谨性直接决定了收信人对寄信人乃至其所承载情谊的第一印象。它并非简单的地址罗列,而是一套浓缩了文化、礼仪与尊重的视觉语言。尤其在处理私人信件中的“亲启”标注与涉及“白喜事”这类庄重场合的礼金信封时,格式的精准掌握便显得尤为重要。这不仅是信息传递的保障,更是情感表达得体与否的关键。无论是代人书写,还是作为一项需要细致处理的兼职任务,理解并实践正确的信封书写规范,都是一种专业素养与人文关怀的体现。

要精通各类信封的写法,首先必须回归本源,对中文信封书写规范有一个全面且深刻的理解。国家标准对信封的书写有着明确的规定,这构成了所有个性化应用的基础。信封正面,左上角应清晰填写收信人的邮政编码,其下方依次为收信人的详细地址。地址的书写需遵循由大到小的原则,即省、市、区(县)、街道(乡镇)、门牌号,确保投递过程的准确无误。地址之后,是信封的核心——收信人姓名。姓名需书写在信封中央位置,字体可稍大以示醒目,姓名后需附上准确的称谓,如“先生”、“女士”、“老师”等,称谓之后则根据关系与场合写上“收”、“启”、“鉴”等字。信封右下角,则为寄信人的地址、姓名及邮政编码,这部分同样不容忽视,它确保了信件无法投递时能够顺利退回,也是对收信人负责的一种表现。遵循这一基本框架,是确保信件功能性的第一步,也是后续一切礼仪性书写的前提。

在掌握了基础规范后,我们便可以深入探讨更具情感色彩的细节——信封格式亲启写法。“亲启”二字,蕴含着强烈的私密性与专属感,它明确地告知投递员及经手人,此信件仅限收信本人拆阅,传递出寄信人对收信人的高度尊重与信任。通常,“亲启”用于较为私人的信函,如家书、情书、或涉及个人隐私的重要通知。其书写位置应在收信人姓名之后,称谓之下,字体略小于姓名即可。例如,“张伟先生亲启”。值得注意的是,“亲启”的使用场合需审慎把握。对于写给公司、单位或家庭的信件,使用“亲启”则显得不合时宜,因为这些信件通常由秘书、家人或同事代为处理。在这些情况下,使用“收”或“启”更为恰当。此外,对于德高望重的长者,使用“安启”或“尊启”则更能体现敬意。书写“亲启”时,笔迹应力求工整,以彰显寄信人的郑重态度。一个看似简单的标注,实则是人际关系中界限感与尊重感的微妙平衡,是书信礼仪中不可或缺的精妙一笔。

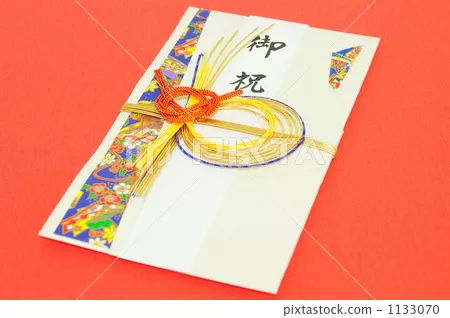

如果说“亲启”体现的是日常交往中的尊重,那么白喜事礼金信封写法则承载着更为沉重与复杂的情感,其格式要求也最为严格。白喜事,即丧事,是中国传统文化中极为庄重肃穆的场合,礼金信封的每一个字、每一个符号都必须精准无误,以表达对逝者的哀悼与对生者的慰问。首先,信封的选择上,绝对不能使用红色,通常选用白色、黄色或素色信封,以契合哀悼的氛围。封面左上角书写“奠仪”、“挽金”或“帛金”等字样,点明信封性质。中间部分,书写逝者的姓名,格式通常为“逝者姓名+先生/女士+千古”,例如“李静女士千古”。“千古”二字是对逝者永恒的怀念与哀思。信封右下角,则书写送礼人的全名,姓名后根据与逝者的关系及自身辈分,缀上“敬挽”、“哀挽”、“泣叩”等词语。“敬挽”多为平辈或晚辈对长辈使用,表达尊敬与哀悼;“泣叩”则情感更为深重,多用于至亲。整个过程,从称谓到落款,都体现了对生命的敬畏和对逝者家庭的体恤。这项任务,即便是由亲近的晚辈或受托之人代为完成,也必须怀着同样的肃穆之心,因为这不仅是金钱的往来,更是情感与礼仪的传递。丧事礼金封皮格式的严谨性,本身就是一种无声的慰藉。

在实际操作中,许多人常常因为疏忽或不懂其背后的文化逻辑而犯下错误。例如,在地址书写上过于随意,使用“XX小区”而忽略具体楼栋门牌,导致信件无法投递;在称谓上错用,将“先生”用于女性,或对长辈使用过于随意的称呼;最严重的错误莫过于在白喜事信封上使用红色墨水或出现喜庆字眼,这在传统观念中是极大的不敬。这些错误的根源,在于对书信礼仪的轻视,未能理解“形式”背后所承载的“内容”。一封格式正确的信,其意义远超信息本身。在白事场合,一个格式严谨的礼金信封,能够给予悲痛中的家属一份“我懂你的痛”的深刻共情。而在私人信件中,一个工整的“亲启”,则能瞬间拉近两颗心的距离。因此,学习信封书写,不仅仅是学习一项技能,更是在学习一种如何得体、周到地与人交往的智慧。

尽管当今社会已进入数字化时代,电子邮件、即时通讯工具极大地改变了我们的沟通方式,但实体书信,尤其是承载着特定礼仪的信函,其价值非但没有减弱,反而因其稀缺性而愈发珍贵。在电子信息的洪流中,一封经过精心书写、格式规范、字里行间充满情感的信件,所带来的触感与仪式感是任何屏幕都无法替代的。它代表着发信人付出了时间与心力,这份“慢”与“真”,在快节奏的当下显得尤为动人。无论是表达思念的私人信件,还是传递哀思的白喜事礼金,这种传统的沟通方式都赋予了情感一个可以触摸、可以珍藏的载体。可以说,在今天,能够写好一封规范的信封,本身就是一种对传统的坚守和对情感的尊重。

信封的方寸之间,承载的是人与人之间最真挚的情感与礼仪。它不仅仅是信息传递的媒介,更是心意的物化形态。当笔尖在纸上划过,我们书写的不仅是文字,更是一份沉甸甸的尊重、关怀与思念。在这个追求效率的时代,重拾这份书写的仪式感,用心对待每一个称谓、每一种格式,本身就是对传统与情感最深刻的致敬。