兼职凤姐具体是做什么工作的,一天能赚多少钱有人知道吗?

探究“兼职凤姐是做什么的”这一网络热议话题,本文深入剖析其背后的网络人设打造逻辑与争议性营销模式。通过分析此类兼职的潜在收益与风险,文章揭示了网络注意力经济的残酷现实,旨在为关注网络兼职的人群提供一份关于如何理性看待网络热点、规避灰色地带并探索健康变现渠道的深度参考。

“兼职凤姐”这个词在网络上流传,但它并非一个正式的职业名称,更像是一种对特定网络现象的戏谑性指代。它所指向的,并非某个具体的岗位招聘,而是一种以极端、争议性人设为噱头,试图在互联网的注意力海洋中分一杯羹的兼职模式。要理解这份“工作”的内核,我们必须剥开其戏谑的外壳,探究其背后所蕴含的人设经济学、流量密码以及潜藏的风险。这并非一份简单的任务,而是一场精心策划的、游走在规则边缘的自我展演。

首先,这份“工作”的核心内容是构建并维持一个极具争议性的网络人设。回顾“凤姐”这一网络符号的诞生,其核心要素在于“语不惊人死不休”的言论、与自我认知存在巨大反差的自信,以及对社会常规的公然挑战。因此,所谓的“兼职凤姐”,其日常工作就是模仿、复制甚至超越这种模式。具体操作可能包括:在社交媒体上发布一系列挑战大众审美和价值观的言论;制作一些刻意扮丑、博眼球的短视频内容;在热门话题下,以极端或偏激的评论区“搅局”,吸引他人反驳与攻击,从而制造话题性。这份工作并不需要传统的技能,如编程、设计或写作,它唯一的“技能”要求是对网络情绪的精准把控和自我炒作的勇气。从业者需要将自己打造成一个行走的“话题引爆器”,其工作的产出并非实体商品或服务,而是源源不断的争议、讨论与流量。

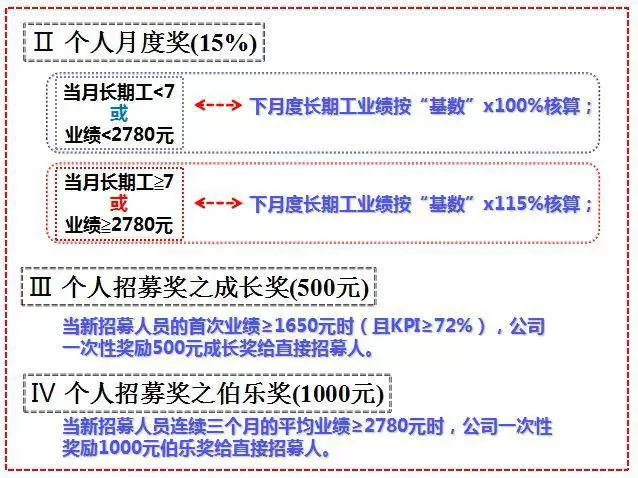

其次,关于“一天能赚多少钱”这个问题,答案极为不稳定且充满变数,它完全取决于流量的变现效率。这种兼职的收入模式并非固定薪资,而是典型的“风险收入”。其盈利路径通常有几种。最基础的是平台分成与流量激励,当发布的争议性内容获得了足够的播放量和互动量,平台会根据算法给予一定的现金奖励。其次是粉丝打赏,一个充满争议的人设,往往能筛选出一批“忠实黑粉”或看热闹不嫌事大的围观者,他们的打赏行为可能源于嘲讽、支持,或纯粹是“为这场好戏买单”。更高阶的变现方式是广告与电商带货。一旦人设建立起足够的“知名度”,就会有商家看中其话题性,寻求广告合作。然而,这条路极为狭窄,因为绝大多数品牌方会忌讳与负面形象过强的网红扯上关系。电商带货则更是难上加难,它需要建立在用户信任的基础上,而一个以“招黑”为生的人设,几乎不可能获得消费者的信任。因此,对于绝大多数尝试此道的人来说,一天的收益可能是零,也可能是几十元、上百元的平台奖励,只有极少数能将争议成功转化为商业价值的“头部玩家”,才可能获得日入上千甚至更高的收入。但这个概率,堪比中彩票。

这种兼职模式最大的挑战,在于其游走在网络灰色地带的巨大风险。第一是平台封禁的风险。几乎所有主流社交平台都对低俗、引战、制造对立的内容有严格的限制。以争议为核心的内容创作,无异于在悬崖边上跳舞,随时可能因触犯社区规定而被限流、封号,所有努力瞬间清零。第二是声誉反噬的风险。互联网是有记忆的。即使只是“兼职”,一旦贴上“低俗炒作”、“跳梁小丑”的标签,这种负面印象可能会伴随从业者很长时间,影响其现实生活中的社交、求职乃至婚恋。第三是心理健康的风险。长期沉浸在负面评论和网络暴力中,为了维持人设而不断输出极端观点,对个人的心理承受能力是极大的考验。从业者需要在虚拟世界中扮演一个被万人唾弃或嘲笑的角色,这种人格分裂和精神内耗,很容易导致严重的心理问题。

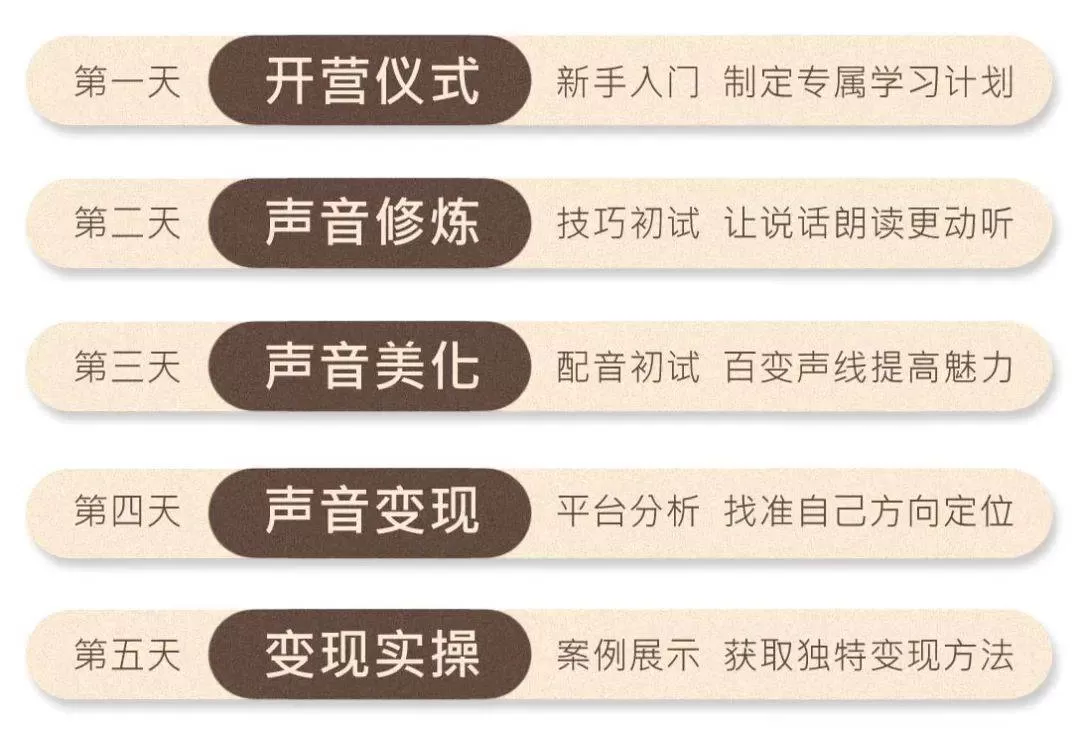

与其追求这种昙花一现的“凤姐式”捷径,不如探索如何健康、可持续地利用网络热点赚钱。真正的网络个人品牌,应建立在真实、专业和价值创造的基础之上。与其成为争议的焦点,不如成为某个细分领域的专家。例如,如果你对美妆有深入研究,可以打造一个“成分党”博主的人设;如果你擅长收纳整理,可以分享生活技巧,成为生活方式领域的KOL。这种模式的初期可能增长缓慢,需要付出实实在在的努力去学习和创作,但其根基是稳固的。它带来的收入是持续且健康的,个人价值也会随着影响力的提升而增长。这才是利用网络热点的正确姿势:不是消费热点,而是借助热点的势能,为自己的专业价值赋能,实现个人与受众的双赢。

“兼职凤姐”现象的出现,是当下互联网流量焦虑和社会浮躁心态的一面镜子。它反映了部分人群渴望快速成功、走捷径的心理,也揭示了注意力经济中流量至上的残酷法则。然而,将个人价值完全建立在争议与嘲弄之上,终究是空中楼阁,既不稳固,也缺乏尊严。追逐流量的潮水终将退去,唯有建立在真实价值与专业深度之上的个人印记,才能在数字世界中沉淀为真正的资产,经得起时间的冲刷与考验。选择成为一个短暂的网络符号,还是成为一个持久的价值创造者,这道题的答案,决定了一个人在互联网世界中能走多远,能飞多高。