兼职创业协议书范本怎么写?个人与公司职工签协议要注意哪些事项?

探讨个人与公司职工签订兼职创业协议的核心要点,详细解析协议范本撰写方法及注意事项。文章深入阐述如何界定资源使用、知识产权归属,有效规避法律风险与利益冲突,并从企业与员工双重视角提供实用建议,助力构建合规、共赢的内部创业合作模式。

协议的构建远非简单填充范本,其核心在于对一系列复杂商业关系的精准预判与清晰界定。兼职创业协议书核心条款的设计,是整个过程的重中之重。首先,必须明确主体与项目的界定。协议需要清晰列出签约的个人与公司法定全称,并对创业项目进行详尽无歧义的描述,包括项目名称、业务模式、目标市场等。此举的目的是为了划清边界,防止日后因项目范围不清而产生“是否利用职务便利”或“是否构成同业竞争”的争议。例如,一名市场部的员工欲开发一款面向大学生的社交App,协议中就应明确该App的功能定位、技术架构,以区别于公司主业的客户群体与产品线。

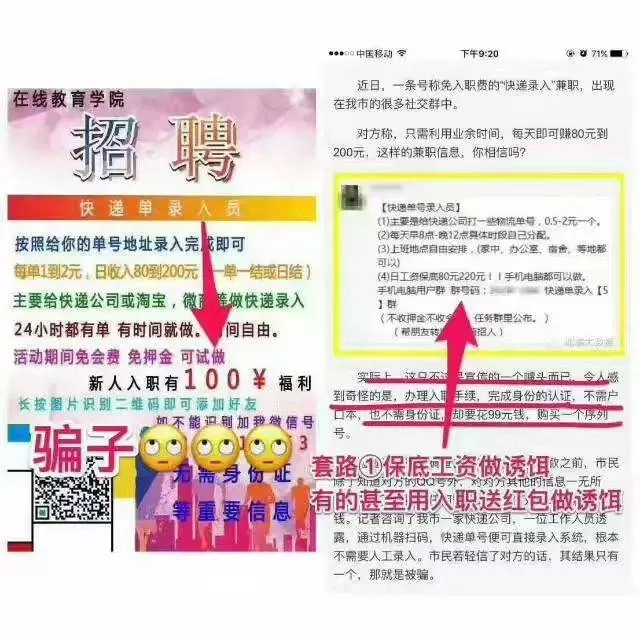

其次,是资源投入与使用边界的约定,这是公司员工兼职创业协议注意事项中最敏感也最关键的一环。员工必须承诺,其创业活动将严格限定在个人时间、个人设备和个人资源范畴内。协议应以列举方式明确禁止使用的公司资源,如办公电脑、服务器、网络带宽、办公软件账号、保密的客户数据、专利技术乃至公司的品牌声誉等。更进一步,协议还应规定员工不得在工作时间处理创业事务,不得利用因职务关系建立的人脉网络为创业项目谋取便利。实践中,很多纠纷源于员工对“顺便”使用公司资源的模糊认知,因此,协议的“白名单”与“黑名单”越具体,执行的确定性就越强。

紧接着,兼职创业协议知识产权归属约定是决定合作成败的“定海神针”。知识产权,包括但不限于源代码、设计稿、商标、专利、商业秘密等,其归属必须事先明确,毫不含糊。通常有几种模式:一是完全归属于员工个人,但公司享有优先投资权或优先收购权;二是由公司与员工按约定比例共有,共同承担后续开发与维护成本,共享收益;三是归属于公司,公司对员工的创业投入给予一次性奖励或股权激励。选择何种模式,取决于公司对项目的战略判断。若项目与主业关联度高,公司可能倾向于持有或共有;若项目纯属员工个人兴趣探索,则归属于个人更能激发其积极性。但无论哪种模式,都必须在协议中白纸黑字写清,并约定知识产权的申请、维护、许可及转让流程,避免未来对簿公堂。

在明确上述核心条款后,还必须构建完善的风险规避体系。员工内部创业法律风险规避主要涉及保密与竞业限制。员工在职期间,其本身对公司就负有法定的保密义务。协议应在此基础上,重申并细化这一义务,明确创业项目不得泄露任何公司商业秘密。而竞业限制则需更为审慎。如果创业项目与公司业务存在竞争关系,公司可以与员工约定在离职后一定期限内不得从事相关业务,但必须为此支付合理的经济补偿,否则该条款可能被认定为无效。此外,协议还应包含收益分配与财务透明机制,无论是利润分成还是股权激励,都需要有可量化的计算公式和定期的财务报告制度,以保障双方的知情权与收益权。最后,终止与退出机制同样不可或缺。协议应规定在何种情况下(如员工离职、项目失败、公司决定收购等)合作关系终止,并详细列出终止后的清算流程、知识产权处置方式及保密义务的延续性。

从个人与公司签订兼职合作协议的双向视角审视,双方的关注点既有重合,亦有差异。对于公司而言,首要目标是控制风险,防止核心技术、客户资源和商业机密外流,同时避免因员工兼职影响本职工作效率。一个有远见的公司,还会将此视为一种低成本的创新孵化机制,通过协议条款锁定未来可能出现的新增长点。因此,公司在谈判时应保持开放但审慎的态度,既要守住底线,也要给予员工合理的空间与激励。对于员工而言,核心诉求是在不丢掉“饭碗”的前提下,合法合规地实现个人价值与财富增长。员工需要竭力证明其创业项目不会对公司构成实质性竞争,并争取对自己最有利的知识产权归属和收益分配方案。在签署协议前,员工务必仔细研读每一条款,特别是关于资源使用、保密义务和竞业限制的部分,如有必要,应聘请独立的法律专业人士提供咨询,确保自己的合法权益不受侵害。

一份优秀的兼职创业协议,其价值超越了法律约束本身。它是一次深度的商业沟通,促使双方正视合作中可能出现的所有问题,并以契约精神共同寻找解决方案。它将员工与企业从简单的雇佣关系,提升为一种更为动态、更具创造力的战略伙伴关系。当协议的每一个字都经过深思熟虑,当每一项权利与义务都清晰可见,那份潜藏于雇佣关系之下的创新火花,才有可能被安全地点燃,最终照亮企业与个人共同前行的道路。这不仅是规避风险的盾牌,更是激发潜能的蓝图。