兼职删贴到底靠不靠谱?有人做过吗?求真实经验分享!

深入探讨兼职删帖的真相,揭露网络删帖兼职内幕,分析其背后的运作模式与法律风险。本文将为你解答删帖中介是真的吗这一问题,并从专业角度剖析负面舆情处理兼职的本质,帮助你全面评估这份工作的可靠性与潜在代价,做出明智判断。

关于兼职删帖的讨论,从未在各大社交平台上停歇,它像一块诱人又带刺的蛋糕,吸引着无数想利用碎片时间赚取外快的人。广告语通常极具诱惑力:“在家动动手指,日入数百”“无需经验,有网就行”。但在这份看似轻松的“网络兼职”背后,究竟隐藏着怎样的真相?它究竟是普通人的掘金之路,还是一个精心包装的陷阱?今天,我们就以一个过来人的视角,深度剖析这个行当,剥开其层层外衣,让你看清其庐山真面目。

首先,我们必须理解为什么会有“删帖”这门生意存在。在互联网时代,信息就是形象,声誉就是生命线。无论是企业还是个人,一旦网络上出现对其不利的言论、负面评价或失实信息,都可能引发舆论危机,直接或间接地造成经济损失和名誉损害。因此,一种“需求”便应运而生:将这些“眼中钉”从公众视野中抹去。正规的渠道,如通过平台申诉、法律诉讼等,往往流程繁琐、周期漫长且结果不确定。正是这种“急迫性”和“低效性”之间的矛盾,催生了一个庞大的灰色产业链——网络删帖。而这个链条的末端,就是被招募来执行具体操作的“兼职人员”。这便是网络删帖兼职内幕的起点,一个由需求方、中介方和执行方构成的三方结构。

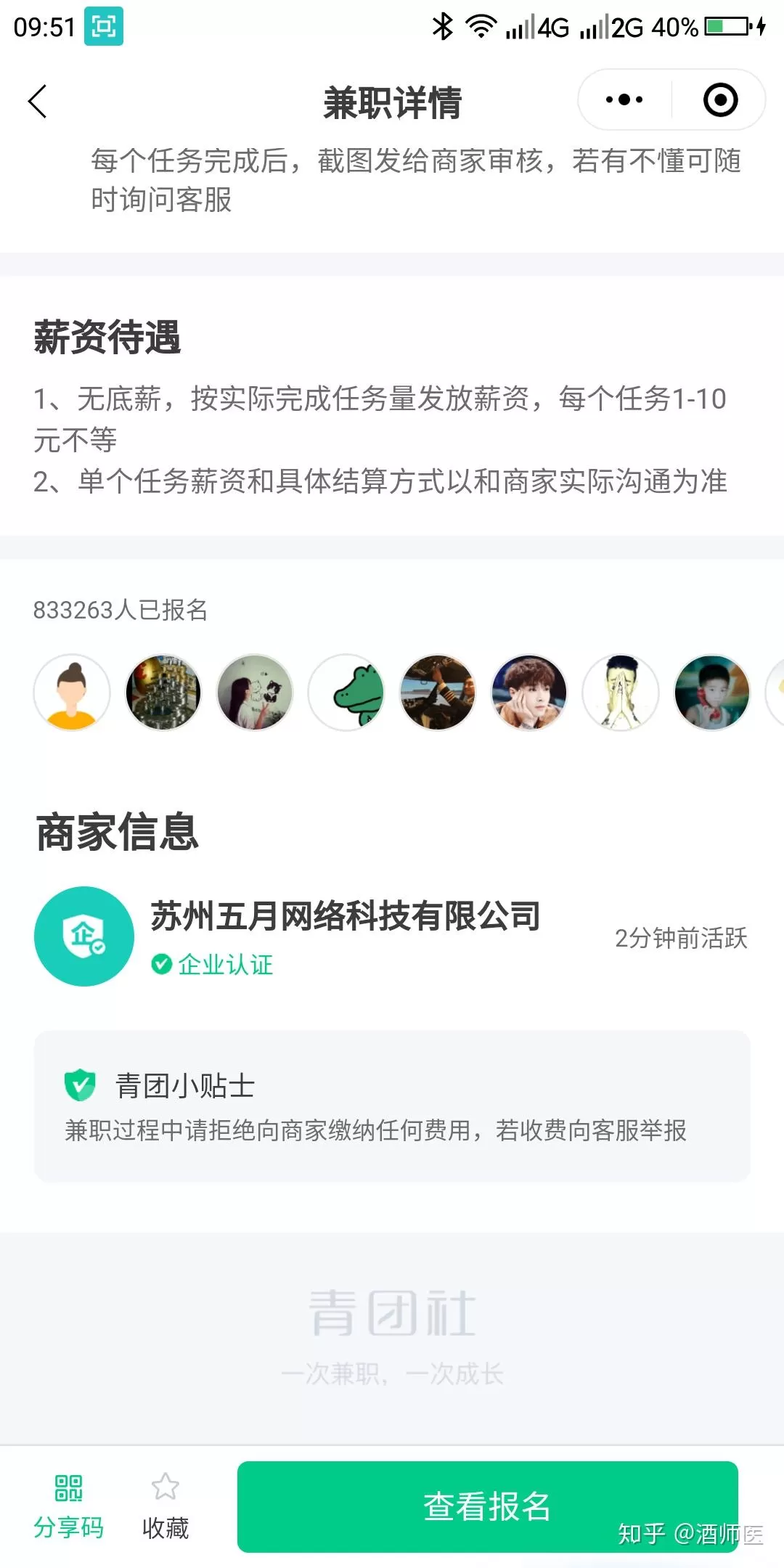

那么,删帖中介是真的吗?答案是:真的,但水极深。这些中介是整个产业链的核心枢纽,他们手握所谓的“内部渠道”或“技术资源”,向上对接有删帖需求的客户,向下招募像你我一样的兼职人员。他们的宣传往往神乎其神,声称能搞定各大平台,删除任何负面内容。然而,当你真正接触后,会发现其运作模式充满了猫腻。中介通常不会直接教你如何“黑”进网站后台,因为那本身就是重罪。他们交给你的任务,往往是一些游走在规则边缘的“灰色操作”。最常见的几种方式包括:投诉轰炸,即组织大量账号,对目标帖子或链接进行轮番举报,利用平台算法的漏洞,触发自动审核机制,从而实现帖子被屏蔽或删除;刷屏覆盖,通过发布大量无意义或无关内容,将负面信息“刷”下去,降低其曝光率;账号伪装,使用大量小号发布对目标不利的“新内容”,然后以“被诽谤”为由进行申诉,增加申诉成功的概率。这些操作听起来似乎并不复杂,但其中蕴含的风险,远超你的想象。

接下来,我们来探讨最核心的问题:兼职删帖是否违法?这是一个必须严肃对待的问题。很多人抱着“法不责众”或“只是个小兼职”的侥幸心理,却不知自己已行走在法律的悬崖边缘。从民事层面看,你的行为可能侵犯了他人的言论自由权。如果删除的是真实的、非恶意的批评或评价,你的行为就构成了对消费者监督权等合法权益的侵害。从行政层面看,你的行为违反了几乎所有网络平台的《用户服务协议》。一旦被平台发现,轻则封禁账号,重则可能将相关线索提交给公安机关。最严重的是刑事层面。如果中介教唆你使用的技术手段涉及非法获取计算机信息系统数据、破坏计算机信息系统功能,那么你很可能成为非法侵入计算机信息系统罪的共犯。此外,如果删帖行为伴随着威胁、要挟等手段,还可能触及敲诈勒索罪。一个残酷的现实是,当事情败露时,作为链条最末端的兼职者,往往是最容易被抛弃和追责的“替罪羊”。

最后,我们来谈谈所谓的“负面舆情处理兼职”与这些灰色操作的本质区别。在公共关系领域,确实存在一个正当且专业的职业,叫做“舆情管理”或“危机公关”。但专业人士的核心工作绝不是简单地“删除”负面信息。他们的工作是基于事实,通过真诚沟通、解决问题、发布官方声明、引导正面讨论等合法合规的方式,来修复和重塑品牌形象。这是一种建设性的、着眼于长远的工作。而我们今天讨论的兼职删帖,本质上是一种破坏性的、治标不治本的“数字清理”。它试图掩盖问题,而非解决问题。对于兼职者而言,这份工作的可靠性也几乎为零。佣金结算全凭中介的“良心”,拖欠、克扣报酬是家常便饭,甚至在你完成任务后直接将你拉黑。你投入了时间和精力,甚至承担了法律风险,最终可能一无所获,还赔上了自己的网络信誉。

所以,当你再次看到“兼职删帖,轻松赚钱”的广告时,请务必多一份清醒和警惕。这条看似通往财富的捷径,实则布满了看不见的陷阱与深渊。它考验的不是你的手指灵活度,而是你的法律底线和风险认知。真正的价值创造,永远源于阳光下的诚实劳动,而非阴影中的投机取巧。与其将希望寄托于这样一个充满不确定性的灰色产业链,不如将精力投入到真正能提升自己技能和价值的领域中去。