兼职到底能不能立即辞职?被辞退了到底要不要给赔偿?

聚焦“兼职辞职需要提前通知吗”与“非全日制用工被辞退有赔偿吗”的困惑。本文立足于《劳动合同法》兼职规定,系统梳理兼职员工的权利与义务,结合实际案例,为你提供清晰的辞职指引和被辞退时的维权策略,助你合法、体面地处理兼职关系。

“我今天不想干了,可以立刻走人吗?”这或许是每一位兼职者在萌生退意时,脑海中闪过的第一个念头。答案,可能比你想象的要复杂,却又简单得惊人。同样,当用人单位一句“你明天不用来了”终结你的兼职生涯时,除了错愕,你是否想过,自己应不应该得到一笔赔偿?这两个看似对立的问题,实际上共同指向了兼职关系中,法律赋予劳动者与用人单位的独特自由与限制。要厘清这一切,我们必须回到《劳动合同法》对于“非全日制用工”这一特殊形态的根本规定上。

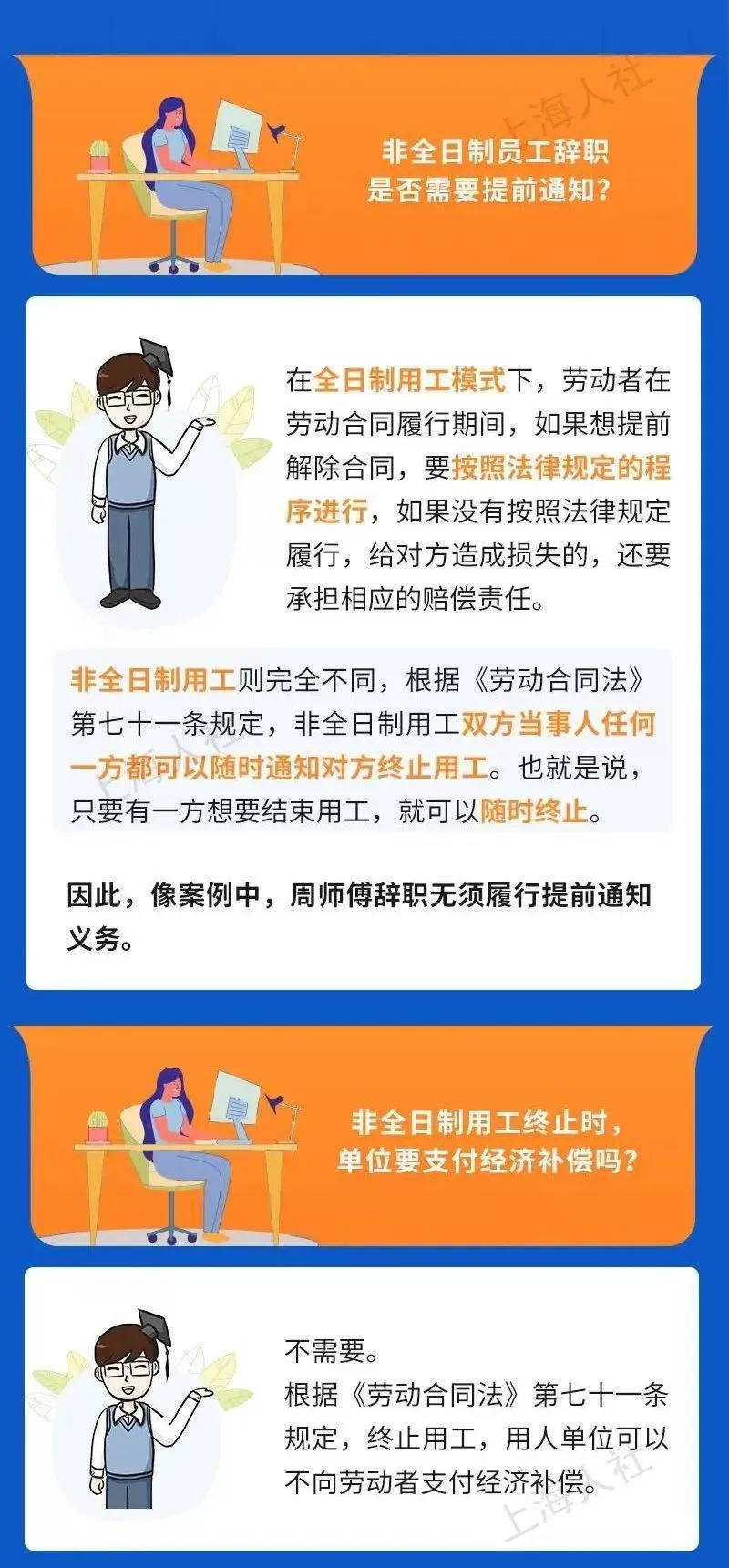

首先,我们来直面第一个核心问题:兼职辞职需要提前通知吗? 根据我国《劳动合同法》第七十一条的明确规定,非全日制用工的双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。这意味着,从法律层面讲,作为兼职劳动者,你拥有近乎绝对的“辞职自由”。你不需要像全职员工那样,提前三十天以书面形式通知用人单位。法律赋予你这份自由,其底层逻辑在于非全日制用工本身的灵活性和临时性。这种用工形式本就是为了满足用人单位短期内、项目性的用工需求,以及劳动者利用闲暇时间灵活就业的意愿而设计的。因此,用束缚全职员工的“提前通知期”来限制兼职者,无疑违背了其设立的初衷。

然而,法律的“可以”并不等同于现实中的“应该”。那么,这种“即时辞职”的自由,真的是毫无代价的绝对权利吗?并非如此。从职业素养和长远发展的角度看,即便法律没有强求,一个得体的告别依然是明智之举。试想,你突然消失,将手头未完成的工作丢给同事和主管,这不仅会给对方造成实际的工作困扰,更会严重损害你的个人信誉。在许多行业圈子并不大的今天,你的职业声誉是宝贵的无形资产。一个负责任的交接,哪怕只是提前一两天口头告知,并简要说明工作进度,都能为你赢得尊重,也为未来的合作保留了可能性。这无关法律,而关乎“人情味”与职业精神。用人单位在招聘兼职时,除了看重你的能力,同样看重你的可靠性。一次不体面的离职,可能会让你失去未来再次合作的机会,甚至影响你在该领域的口碑。

接下来,我们探讨另一个更具现实痛点的问题:非全日制用工被辞退有赔偿吗? 答案同样清晰,但可能让许多人感到“不公平”:法律不强制要求用人单位支付经济补偿金。这听起来似乎与劳动法保护弱者的原则相悖,但实则与前一问的“辞职自由”构成了权利与义务的对等关系。法律在设计非全日制用工规则时,选择了给予双方最大限度的自由。用人单位可以随时辞退你,而你也同样可以随时辞职,双方都不需要承担“经济补偿金”或“违约金”的沉重枷锁。这是一种高流动性的、市场化的用工模式,用人单位为你付出的即时劳动报酬,已经包含了对你这种不稳定性的对价。他们享受了用工灵活、成本可控的优势,自然也承担了人员随时可能流失的风险;反之,你获得了随时抽身的自由,也就要面对岗位随时可能被终止的风险。

但是,这绝不意味着用人单位可以随意、恶意地辞退兼职员工而无需承担任何责任。法律的豁免是有限的。如果用人单位的辞退行为存在违法情形,例如基于性别、民族、宗教信仰等进行歧视性辞退,或者因为你举报了其违法违规行为而进行报复性辞退,那么这种辞退就是非法的。此时,虽然你不能依据《劳动合同法》中关于支付经济补偿金的规定索要赔偿,但你完全有权通过劳动仲裁等途径,主张自己的合法权益,要求恢复劳动关系,或者就用人单位的违法侵权行为主张赔偿。关键在于区分是合法的“随时终止”,还是非法的“违法解除”。

要真正理解并运用这些规则,就必须深入掌握兼职员工的权利和义务。你的权利远不止“随时辞职”和“按时拿薪”。根据法律规定,你的劳动报酬结算周期最长不得超过15日,这意味着用人单位不能像全职那样按月发薪。更重要的是,你的小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。这是一个硬性底线,任何低于此标准的约定都是无效的。此外,关于带薪年假,法律并未将非全日制用工排除在外。虽然实践中因工时难以计算而存在争议,但理论上,只要你累计工作满一定期限,依然享有带薪年假的权利。

相应的,你的义务也并非空谈。你应当遵守用人单位依法制定的规章制度,当然,这些规章制度必须是针对你的工作内容且合理的。你需要履行劳动合同约定的工作职责,对工作中接触到的商业秘密和客户信息负有保密义务。这些义务构成了用人单位合法用工的基础,也是你职业操守的体现。权利与义务的统一,才构成一个完整的、受法律保护的劳动关系。

那么,如何将这些法律条文的“白纸黑字”转化为保护自己的“铜墙铁壁”?关键在于证据。口头约定在劳动合同法兼职规定中效力最弱,也最容易引发纠纷。最理想的状态,当然是签订一份书面的非全日制劳动合同。即便对方以“兼职不用签合同”为由推脱,你也应尽力争取,或者通过其他方式固定证据。例如,清晰的招聘截图、包含工作岗位、薪酬、工作时间的录用通知邮件或微信聊天记录、标注了“工资”的银行转账流水、考勤记录、工作沟通的聊天记录等,这些都可以在发生争议时,成为证明你与用人单位存在劳动关系以及约定内容的有力证据。在签订协议时,务必仔细阅读条款,特别是关于工作内容、报酬计算与支付、工作时间的约定,确保其明确、合理且不违法。

当不幸遭遇争议,比如被无故辞退或拖欠工资时,维权路径也需清晰。首选永远是协商。心平气和地与负责人或HR沟通,指出法律规定和对方的违约之处,往往能以最低成本解决问题。若协商不成,可以向用人单位所在地的劳动争议调解委员会申请调解。调解同样是一种相对温和的解决方式。如果调解失败,最后的法律途径就是劳动仲裁。请注意,劳动仲裁是诉讼的前置程序,且有时间限制(通常为知道或应当知道权利被侵害之日起一年内)。在仲裁时,你前期收集的所有证据都将发挥决定性作用。整个过程或许耗时耗力,但它不仅是为你个人讨回公道,也是在督促整个用工市场走向规范。

说到底,兼职关系是一把双刃剑,它以灵活换取了保障的降低。理解了“可以随时辞职”背后的法律逻辑和职业考量,明白了“被辞退通常无赔偿”的对等原则,并清晰知晓自己的权利边界与义务所在,你才能在这片自由的职场海洋中游刃有余。法律的框架是冰冷的,但运用法律保护自己的心,必须是火热的。做一个懂法、理性且保有职业温度的兼职者,你的每一次职场选择,才会更加坚实有力。