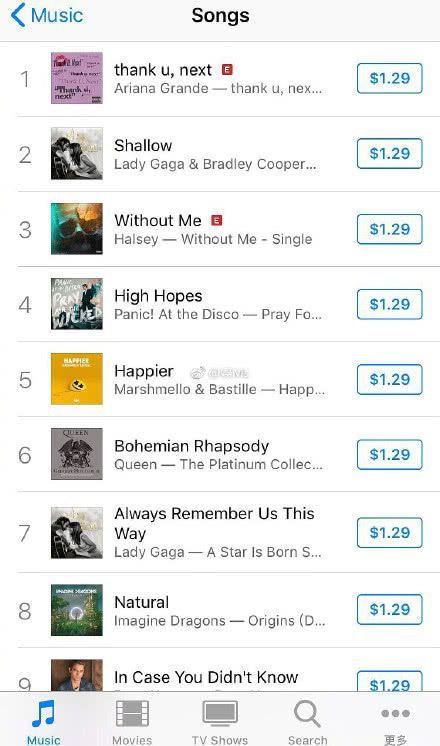

Ariana Grande公开批评吴亦凡粉丝刷榜的行为,引发了全球音乐爱好者的关注。这一事件不仅暴露了刷榜现象的猖獗,更凸显了音乐排行榜公平性的严峻挑战。刷榜,即粉丝通过不正当手段提升歌曲在榜单上的排名,已成为音乐行业的一大顽疾。在数字化时代,这种行为愈演愈烈,利用机器人程序或水军刷流量,严重扭曲了音乐市场的真实面貌。吴亦凡粉丝刷榜事件并非孤例,而是反映了粉丝文化中的极端化倾向——过度热情演变为对排行榜的操控,这不仅损害了歌手声誉,更侵蚀了整个行业的公信力。

刷榜行为的危害深远且多维度。首先,它直接破坏了音乐排行榜的公平性。排行榜本应是衡量作品受欢迎程度的标尺,但刷榜操作让真实数据失真,导致优质作品被埋没。例如,在流媒体平台上,虚假播放量让某些歌曲虚高排名,而真正有才华的歌手却因缺乏“粉丝经济”支持而边缘化。这种不公平竞争,不仅打击了独立音乐人的创作热情,还误导了消费者,让他们误以为刷榜作品代表行业顶尖水平。其次,刷榜行为助长了浮躁的粉丝文化。粉丝本应是歌手的忠实支持者,但过度参与刷榜,演变为非理性消费,如重复购买单曲或刷单投票,这不仅增加了粉丝的经济负担,还培养了依赖捷径的价值观。更严重的是,这种行为可能引发网络暴力,当不同粉丝群体为争夺排名而冲突时,破坏了和谐的网络环境。

Ariana Grande的公开批评,并非针对吴亦凡个人,而是对整个行业现状的警醒。作为国际知名歌手,她深知音乐创作的本质是艺术表达,而非数据游戏。她的动机源于对音乐公平性的坚守——她曾亲身经历过粉丝刷榜对排行榜的干扰,深知这会稀释作品的真实价值。在社交媒体上,她直言不讳地指出,刷榜行为“扭曲了音乐的本质”,呼吁行业回归以质量为核心的评判标准。这种批评体现了歌手的社会责任:他们不仅是娱乐明星,更是文化引领者。通过发声,Ariana Grande鼓励其他歌手共同抵制刷榜,推动行业自律。例如,欧美音乐界已开始探索更透明的算法机制,如引入人工审核和第三方认证,以减少数据造假。这为亚洲市场提供了借鉴,证明歌手的积极行动能引发变革。

粉丝文化的影响是双刃剑。一方面,粉丝的热情为歌手提供了强大支持,如社交媒体推广和线下活动,这有助于作品传播。但另一方面,当粉丝文化异化为刷榜工具时,其负面效应被放大。吴亦凡粉丝刷榜事件中,部分粉丝为提升偶像排名,不惜使用非法手段,如购买虚假流量或雇佣刷手,这不仅违反平台规则,还触犯法律。这种极端行为源于对“成功”的狭隘定义——将排行榜排名等同于艺术成就,忽视了音乐创作的长期价值。 粉丝文化的健康发展,需要引导理性支持,例如鼓励粉丝通过合法途径如购买正版或分享作品来表达喜爱,而非依赖刷榜。行业应加强教育,提升粉丝的媒介素养,让他们理解真实数据的重要性。同时,平台方需承担责任,通过技术手段如AI检测异常流量,及时清理刷榜行为。

音乐排行榜的公平性是行业健康发展的基石。当前,排行榜机制面临诸多挑战:算法漏洞、数据透明度不足、监管滞后。刷榜行为利用这些漏洞,让榜单失去公信力。例如,在华语音乐市场,部分榜单因刷榜丑闻而信誉扫地,导致品牌合作减少,广告商转向更可靠的评估方式。行业监管的强化势在必行,政府、平台和歌手需协同合作。政府层面,可出台更严格的法规,如对刷榜行为处以罚款或吊销执照;平台层面,应优化算法,增加数据验证步骤;歌手层面,则需主动抵制,通过作品质量赢得市场。未来趋势显示,区块链技术或能提供解决方案,通过不可篡改的记录确保数据真实。此外,国际音乐组织如IFPI已开始推动全球标准,呼吁各国统一监管框架,这有助于跨国合作打击刷榜。

展望未来,音乐行业需从刷榜事件中汲取教训,构建更健康的生态。歌手应回归创作初心,用艺术实力说话,而非依赖粉丝操控。粉丝文化需被重塑,强调理性支持与长期价值。平台和监管机构需加速创新,确保排行榜公平。唯有如此,音乐才能真正成为连接人心的桥梁,而非数据游戏的牺牲品。 在Ariana Grande的批评声中,我们看到了变革的契机——通过集体努力,让音乐回归其纯粹本质,为行业注入正能量。