B站粉丝数刷量已成为行业公开的秘密,数据水分问题日益凸显。作为国内领先的弹幕视频平台,B站(哔哩哔哩)的粉丝数不仅是创作者影响力的象征,更是商业合作的核心指标。然而,刷量行为通过技术手段如机器人程序或水军操作,人为 inflated 粉丝数量,制造虚假繁荣。这种现象不仅扭曲了数据真实性,还破坏了平台公平竞争的环境,让真实创作者的努力被稀释。数据水分问题源于平台监管漏洞和利益驱动,部分创作者或机构为快速提升曝光度,不惜采用非法手段,最终导致用户信任危机。

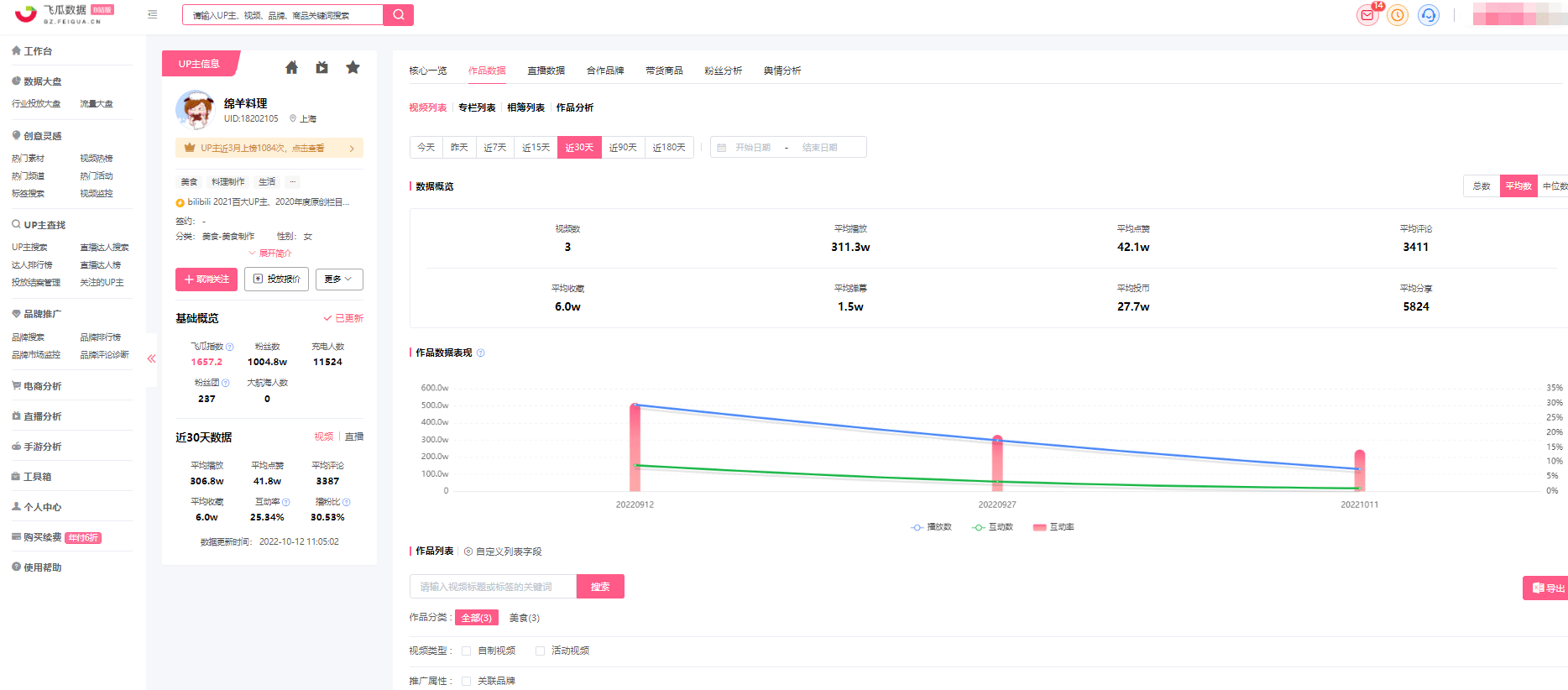

粉丝数真实性是衡量内容价值的关键基石。在B站生态中,粉丝数直接关联算法推荐权重、广告收益和品牌合作机会。当数据水分存在时,真实优质内容可能被淹没,而低质刷量内容却占据流量高地。例如,某知名UP主曾公开揭露其粉丝数在短期内暴增数万,但互动率却极低,这暴露了刷量行为的本质——数字泡沫而非真实用户粘性。粉丝数真实性不仅影响创作者声誉,更关乎用户体验:用户基于虚假数据选择关注,可能遭遇内容质量不符的失望,进而降低平台活跃度。从价值角度看,维护数据真实性是平台可持续发展的核心,它确保了内容生态的健康,鼓励创作者专注于内容创新而非投机取巧。

B站刷粉丝的方法多样且隐蔽,技术对抗日益激烈。常见手段包括利用自动化脚本模拟真人行为,如批量注册账号、点赞、评论和关注,或通过第三方服务购买“水军”包月刷量。这些方法成本低廉,操作便捷,使得数据水分问题难以根除。例如,有调查显示,部分中小型UP主只需支付数百元,就能在短时间内增加数千粉丝。刷量行为不仅涉及技术滥用,还触及法律红线,违反了《网络安全法》和平台服务协议。然而,随着技术升级,刷量手段也在进化,如使用AI生成虚假互动数据,增加了监管难度。平台虽已引入反作弊系统,但面对海量数据,检测效果有限,导致部分创作者铤而走险,形成恶性循环。

数据造假影响深远,波及创作者、平台和整个行业生态。对创作者而言,刷量虽能短暂提升曝光,但长期看会损害公信力——一旦被揭露,粉丝流失和商业合作终止在所难免。平台层面,数据水分稀释了算法效率,推荐系统可能优先推送虚假高粉内容,降低用户留存率。更严重的是,这种造假行为助长了浮躁风气,让真实努力者心灰意冷。例如,某数据报告指出,B站刷量现象导致广告主对平台数据可信度产生质疑,影响收入增长。行业趋势显示,监管机构正加强打击力度,如网信办开展“清朗行动”,要求平台公开数据审核机制。但挑战依然存在:如何在开放性与安全性间平衡,既保护用户隐私又有效识别造假。

面对趋势与挑战,提升数据真实性需多方协作。技术层面,平台可引入更先进的AI检测工具,结合用户行为分析识别异常模式;政策层面,完善法规和处罚机制,如对刷量行为实施账号封禁或法律追责。应用场景中,创作者应自觉抵制诱惑,通过优质内容积累真实粉丝;用户则需提高辨识力,关注互动质量而非单纯粉丝数。价值在于,净化数据生态能促进良性竞争,让影响力回归本质——内容价值。例如,B站已试点“真实粉丝认证”标签,帮助用户识别可靠数据源。未来,随着区块链等技术的应用,数据透明度有望提升,但核心仍是人的自律:唯有创作者、平台和用户共同维护,才能让粉丝数真正成为影响力的镜子。

在收束之际,我们必须清醒认识到,B站粉丝数刷量不是孤立问题,而是数字时代诚信危机的缩影。数据水分的消除,不仅需要技术革新和监管强化,更需重塑行业价值观——让每一分粉丝数都承载真实互动。唯有通过多方协作,从创作者的初心坚守到平台的主动作为,再到用户的理性参与,才能彻底净化数据生态,让B站回归内容为王的本源。这不仅是平台的使命,更是对网络空间清朗建设的积极贡献。